让云冈瑰宝永绽璀璨华光

——大同市两级法院以破壁拓新之姿勇担文化守护重任

石窟艺术,一眼千年;长城根脉,绵延不绝。在大同这座千年文化古都的版图上,云冈石窟与古长城宛如两枚璀璨的宝石,镶嵌在中华优秀传统文化的桂冠之上。它们以鬼斧神工的雕琢工艺、厚积薄发的文化底蕴,在时光长河中闪耀着穿越千年的迷人光芒,既吸引着世人探寻的目光,也考验着政法人守护文明的法治智慧与担当。

大同市两级法院始终将文化遗产保护扛在肩头,深度聚焦文化之城建设,以高度的政治自觉、严谨的法治自觉与坚定的审判自觉,为文旅产业高质量发展注入司法动能。两级法院人立足审判职能,聚焦主责主业,着力构筑文化遗产司法保护的“立体防线”,积极探索石窟寺类世界文化遗产保护的“法治路径”,创新打造跨域司法联合保护古长城的“大同样本”。这些实际行动,不仅守护着中华民族的文化瑰宝,更用心回应着人民群众对高品质文化旅游的新期待、新要求,让千年文脉在法治的滋养下生生不息。

三院联手

织密文化遗产的“立体防线”

《中华人民共和国文物保护法》修订后,于2025年3月1日正式施行。在法律施行前的2月28日,大同市中级人民法院、云冈研究院及云冈区人民法院在云冈石窟景区联合举办了“牢记领袖嘱托法护文化瑰宝”普法宣传活动。全国人大代表、云冈研究院院长杭侃,大同市中级人民法院党组书记、院长丁国华,云冈区人民法院党组书记、院长刘保平等带队参加活动,与游客和市民一同学习新修订的文物保护法,感受云冈文化底蕴与优质司法服务成果。

“Welcome to the Yungang Grot⁃toes. Wish you a happy journey!”云冈研究院院长杭侃面带微笑,用一口流利的英语向远道而来的游客热情致意,声音里满是对这份文化瑰宝的自豪。身旁的法院院长丁国华则手持新修订的文物保护法手册,细致解读着条文里的每一处深意:“司法是文物保护最坚实的铠甲。从新中国成立至今,人民法院始终紧握法律利剑,以最严苛的制度防线、最公正的司法裁决、最严密的法治网络,为千年文物筑起坚不可摧的保护屏障。”她特意加重语气,“就像习近平总书记2020年5月考察云冈石窟时强调的,‘云冈石窟是世界文化遗产,保护好云冈石窟,不仅具有中国意义,更具有世界意义。’这正是我们司法护宝的根本遵循。”

景区入口的普法展台前,法官们与云冈文化研究人员围坐成圈,用拉家常般的通俗语言为游客拆解法律条文。“您看这尊佛像的衣纹,要是被乱刻乱画,违法者不仅要修复,还得承担法律责任呢!”一位法官指着展板上的石窟照片,将法条融入文物故事,游客们听得频频点头。

“小朋友你们好!你们是来自哪里的呀?是第一次和妈妈来云冈石窟玩吗?小朋友们看这里!”普法宣传队的队员们举着3D打印的第20窟微缩模型,引得孩子们眼睛发亮。模型上的露天大佛眉眼清晰,连岩石的纹理都栩栩如生。“这可是按1:50的比例复刻的真品哦,就像文物保护法,把每一处细节都规定得明明白白。”“欢迎你们来到山西大同云冈石窟旅游!我们正在做新修订的文物保护法宣传活动,咱们一起来认识这位神秘嘉宾……”“这个佛小伴太可爱了,我真的可以拥有吗?”“当然可以,不过你要回答一个问题。”队员们边分发文创边互动。问答间,游客们既触摸到了云冈石窟的历史温度,也感受到了司法保护的坚定力量。云冈法院院长刘保平感慨道:“这些文物是老祖宗留给我们的‘传家宝’,我们就是要用法治给它们上‘保险’,让更多人变成文物保护的‘行动派’。”这场科技与法治碰撞的普法活动,像一场妙趣横生的文化之旅,润物无声地播撒着保护理念。

而在云冈石窟的办公区,一场特殊的“圆桌会议”正热烈进行。云冈文化保护法庭的法官们与云冈研究院的专家、检察院的检察官、公安分局的民警、生态环境分局的工作人员围坐一堂,探讨环保执法司法新理念、新方法。“我们可以在景区重点区域加装智能监控,与法院的纠纷调解平台实时联动。”“对于游客损坏文物的行为,要建立‘调解+处罚+修复’的全链条机制。”大家你一言我一语,将司法智慧与文物保护实践紧密交融。

这种“手拉手”的协作模式,更延伸成了景区里的“暖心服务站”。在游客中心的司法服务窗口,法官们随时准备着为游客排忧解难:小到退换货纠纷,大到侵权索赔,都能在这里得到高效化解。一名刚解决了消费争议的游客点赞道:“没想到在景区里也能感受到这么实在的司法温度,玩得更安心了!”

保护文化遗产、守护精神家园,是时代召唤与历史使命。近年来,大同市两级法院牢记领袖嘱托,依法履职,担当作为。在发挥环境资源保护审判职能的基础上,积极延伸司法触角,找准历史文化保护结合点、履职尽责切入点与司法守护发力点。持续做强做优“生态+文化”“惩治+预防”司法品牌,构建起全方位、立体化保护大格局,为云冈石窟历史文化和生态环境保护,绘就了厚重的法治底色。

如今,司法保护的网络正越织越密:既守护着石窟佛像的千年容颜,也规范着文旅市场的有序运转;既让中外游客读懂了云冈石窟的文化密码,也让法治精神成为了这片土地上最动人的风景。在司法护航下,云冈瑰宝正以更璀璨的姿态,向世界讲述着中华文明的永恒故事。

更新理念

铺就石窟寺类遗产“跨域守护路”

云冈石窟、莫高窟、龙门石窟、大足石刻等石窟寺,作为闪耀世界的文化遗产,承载着不可替代的历史厚度、艺术精度、科学深度与文化温度。守护这些流淌千年的历史文脉,法治是筑牢其间的关键屏障。

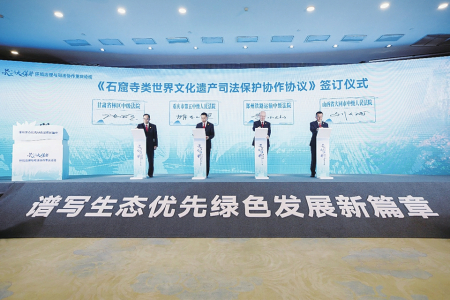

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强历史文化遗产保护的重要论述和指示批示,2024年4月20日,大同中院携手甘肃省林区中级人民法院、郑州铁路运输中级人民法院、重庆市第五中级人民法院,共同签订《石窟寺类世界文化遗产司法保护协作协议》,构建起跨域司法保护战略合作机制。协议签署一年多来,四家法院锚定“文物保护的样板、传承利用的示范、法治保障的标杆”目标,秉持合作共建聚力文化遗产保护、交流共商深化司法跨域协作、资源共享推动区域优势互补原则,在党建联建联学、人才合作培养等八大领域深耕协作,结出累累硕果。

司法护航与文化传播的交响在此间持续奏响。2024年10月1日,中央电视台新闻频道“法治在线”栏目推出的《法治新答卷之大美中国》,深度聚焦云冈文化保护法庭守正创新、联动协作推动文物活化利用的鲜活实践。在2025年5月19日中国旅游日之际,由最高人民法院新闻传媒总社联合山西省高级人民法院主办、大同中院承办的专场主题直播,以《黑神话:悟空》为创意入口,围绕“一‘同’出发看这锦绣河山”主题,从云冈石窟延展至恒山悬空寺、新荣古长城,全方位铺展大同特色文旅画卷,生动呈现两级三院守护文物与文化遗产的实践足迹,诠释法院以法治护航文旅产业发展的使命担当。而在6月14日文化和自然遗产日当天,最高人民法院新闻传媒总社推出的《“石”刻准备着共护千年文化瑰宝》直播中,大同中院与云冈法院携手敦煌中院、洛阳中院等同行,引领观众触摸千年遗产的温度,聆听守护者的故事,其中云冈法院特邀云冈石窟金牌讲解员出镜,让观众沉浸式感受石窟千年魅力,读懂文化遗产保护的创新密码。

这两场直播在人民日报客户端等多家媒体同步推出,吸引近500万观众驻足,既擦亮了大同景区的金色名片,也引发了中央及全国主流媒体的聚焦关注。法治中国廉政网视以“法治护航文旅共赏大同盛景——最高人民法院邀您共赴中国旅游日特别直播”为题全程追踪,邀约网友走进大同,品味千年文脉。这不仅是两场流动的视觉盛宴,更是两段深入浅出的法治科普之旅——直播清晰传递法治对文旅高质量发展的基石意义,法官以案说法普及依法维权之道,让法治意识在观众心中悄然生长。

赓续中华文脉,法治重任在肩。大同市两级法院正以石窟寺类世界文化遗产司法保护战略合作机制为坚实依托,持续探索保护新路径,高标准推进石窟寺类世界文化遗产的系统保护与活化利用,让这些人类智慧结晶所承载的中华文化与民族精神薪火相传,为守护文明瑰宝提供更坚实的司法保障与服务。

签署协议

铸就古长城保护的“司法同心盾”

美丽中国,既有着绿水青山的自然之美,也蕴含着文化传承的历史之美与民族精神的人文之美。万里长城,作为中华民族的精神象征和重要文化地标,是中国首批列入《世界遗产名录》的世界文化遗产之一,是“美丽中国”画卷中浓墨重彩的一笔,更是祖先留给我们的珍贵物质与精神双重遗产。

习近平总书记曾深情寄语:“长城是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征,凝聚着中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀。”守护长城,便是守护穿越时空的历史见证,守护代代相传的文化薪火,守护深植血脉的法治基因,守护照亮前路的精神灯塔。

大同,如一颗明珠镶嵌在长城文化的地理坐标上,境内长城资源如繁星密布,从战国的夯土遗迹到明代的砖石雄关,从天镇县的烽燧到灵丘县的城垣,历代长城如一串璀璨的青铜项链,将天镇县、阳高县、浑源县、灵丘县等县域串联成塞北大地的史诗长卷,诉说着边关冷月里的风云变幻、民族交融中的文明互鉴,以及律法兴盛时的秩序荣光。守护好大同的长城,便是握紧了民族共同的记忆密码,为“美丽中国”的蓝图添上一抹厚重的法治亮色。

守护古长城这道“中华龙脊”,需要司法力量拧成一股坚韧的绳索。今年“6·5”世界环境日,大同中院携辖区7家涉及长城文化保护的基层法院,齐聚明长城得胜堡脚下。古老的城砖见证着这场“美丽中国我先行·司法护航古长城”的主题之约,7家法院共同签下司法保护协作任务书,如7道坚实的闸门,以司法的坚定态度与磅礴力度,为大同古长城文化遗产筑起铜墙铁壁。

司法守护长城,是必须扛牢的政治使命,更是不容懈怠的法治工程。未来,大同市两级法院将树立新时代环境资源司法理念,把长城保护纳入生态环境司法保护大格局。充分发挥刑事审判职能,从严惩处破坏长城及其历史风貌和生态环境的犯罪行为,形成强大震慑。强化公益诉讼,支持和审理涉长城保护的公益诉讼及生态环境损害赔偿诉讼案件,推动修复治理。妥善化解纠纷,审理涉长城保护的民商事、行政案件,平衡好保护与发展关系,实现法律效果、社会效果和生态效果的统一。

“美丽中国我先行”,这句誓言里跳动着行动的脉搏与担当的热血。司法是长城保护的最后一道防线,却不是唯一防线。要让长城在时光长河中永续屹立,更需全社会共划同一桨、同撑一把伞。大同市两级法院将织密协作网络,打造“大同古长城保护联合执法机制”,与文物、文旅等行政部门及检察、公安等兄弟单位手挽手、肩并肩,让信息共享如血脉畅通,让普法宣传如春风化雨,以司法微光点亮全民保护意识,让社会共治如众星捧月,凝聚起守护长城的磅礴合力,最终以法治的筋骨与精神的魂魄,托举着这道“中华龙脊”,在新时代的阳光下永远昂首。

本报记者潘帅 通讯员王社会