决战贫困的运城实践

夏县埝掌镇北坡村的万亩花椒园成了村民致富的摇钱树。

依靠金融扶贫,芮城县建起了苹果加工基地,当地苹果通过这里远销非洲等地。

从土窑洞搬进了宽敞明亮的楼房,垣曲县舜乡移民新村成了靓丽的风景线。

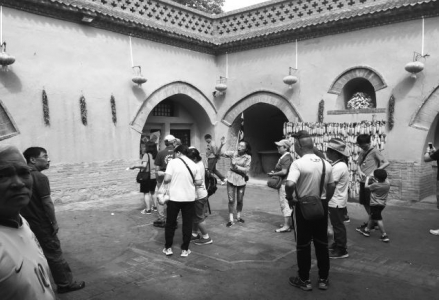

依靠旅游产业扶贫,平陆县杜马乡东坪头村吸引来了香港游客。

从塞北朔州,到河东大地,对刚刚履新四个多月的运城市委书记刘志宏来说,最牵挂的一件事就是运城550个贫困村、22.7万贫困人口的脱贫攻坚问题,特别是全市仍有深度贫困村408个、深度贫困人口13170人。

5月27日,刚刚到任三天的刘志宏就赴运城市唯一的国定贫困县——平陆县调研脱贫攻坚。他走进贫困村,向驻村帮扶工作队和第一书记详细了解村里的脱贫进展、产业规划、集体经济发展等情况;他走进贫困户,坐在百姓院头与群众算脱贫账,了解他们致贫的原因、脱贫的难点在哪里。

8月25日,运城市深入贯彻落实习总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神、聚焦深度贫困确保如期脱贫摘帽推进会召开。刘志宏强调:“全市各级各部门要坚决贯彻中央大政方针和省委决策部署,坚持把脱贫攻坚作为一项极其严肃的政治任务,以精准理念为基本方略,以解决深度贫困为突破口,以产业扶贫为重点,找准脱贫路径,靶向施策帮扶,坚决打赢脱贫攻坚战。”市委副书记、代市长朱鹏要求“各县(市、区)要对照中央、省、市脱贫攻坚有关要求,对脱贫攻坚工作进行再盘点,查找差距,分析原因,研究对策,强化举措”。

这是一轮新的集结号,是对运城全市脱贫攻坚各项工作的再动员、再提醒、再推进、再落实;这又是一次新的“亮剑”,要求将破解深度贫困问题放在心上、扛在肩上、落实在行动上。

近日,本报“脱贫攻坚 山西纵深行”报道组赶赴河东大地,进村入户,深入田间地头、贫困农户家中,现场采访在落实“改革抢先机、发展站前列、各项工作创一流”总要求、奋力建设大运城背景下,该市从上到下奋发干事、全力攻坚,以坚强决心、必胜信心确保如期脱贫摘帽的运城实践、运城故事。

产业扶贫多点开花易地搬迁全省靠前

“城里人喝的茶叫‘大红袍’,我们这种的花椒也叫‘大红袍’,你看看这花椒麻中有香,一斤能卖到好几十元呢。”正值花椒的采摘季,在夏县埝掌镇北坡村头的山坡地的万亩花椒示范区,这里满山遍野都是绿油油的花椒树,树上挂满了一串串红色的花椒,正在地头摘花椒的张大妈笑呵呵地对记者说。

说起运城的特产,大多数人首先想到的是苹果,而殊不知一棵棵花椒树为当地百姓插上了脱贫的“翅膀”。

北坡村的花椒产业发展的已经小有规模,该村早在几年前就开始种植花椒树,全村有1800亩耕地,现在已经有1500亩种上了花椒,人均达到了3亩以上,村里还成立了合作社注册了“禹香红”花椒品牌,成了周边花椒收购的集散地。

北坡村村民老周因前几年妻子生病借了外债,虽然自己家有20亩地,但都是旱地,一年下来收成很微薄。这几年,运城市老干局驻村工作队免费为他提供了近千株花椒树,又对他进行了花椒树种植培训,现在老周已有5亩花椒树挂果,去年就收入了3万多元,而老周准备将剩余的地都种上花椒树。“种花椒既省心,又收入高,等过几年花椒树全部挂果后,不仅能还了外债,日子还更好过了。花椒树也就是大家的致富树。”老周说。

据介绍,产业脱贫是运城市精准脱贫工作的重中之重。运城以“一村一品一主体”为抓手,从种植干鲜果经济林、蔬菜食用菌、花椒树、双季槐等,因地制宜、因村施策,为550个贫困村制定了产业发展规划,实现了村村有主导产业、户户有发展项目。

如果说产业扶贫让贫困群众有了致富的门路,而一些深度贫困村却因自然条件恶劣、道路交通不便,水、电、讯、教、医等发展要素均不具备,而造成“一方水土养不好一方人”。“要想彻底脱贫,解决‘一方水土养不好一方人’的困局,就必须大力度实施易地搬迁工程,让贫困百姓搬出大山。”运城市扶贫开发中心工作人员介绍说。

针对居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发地区的贫困群众,运城以壮士断腕的决心抓好易地扶贫搬迁工作。夏县易地扶贫搬迁涉及6个乡镇1661户6643人,已分散安置206户785人,计划集中安置1455户5858人,规划的8个集中安置点正在加紧建设中。垣曲县按照“整村搬迁、先易后难、分年实施”的总体要求,先后在县城实施了东环花苑、惠民花苑、徐西小区、移民新村等扶贫移民集中安置工程,共安置贫困群众1.2万余人,涉及11个乡(镇)83个村。今年,全市计划实施易地扶贫搬迁计划14138人,共涉及10个县(市),目前,各县(市)集中安置点全部开工建设,已竣工8个,累计完成投资2.37亿元。

为确保2018年底前完成408个深度贫困整村搬迁地,运城在易地扶贫搬迁工作中,重点把握好搬迁对象识别、移民搬迁规划、基础设施配套、后续产业扶持等关键环节;大力强化政策集成,构筑健康、社保、教育扶贫等多重防线;支持深度贫困地区党委、政府培育特色扶贫产业,突出“技能培训”,促进转移就业,优先帮助有劳动能力的深度贫困人口增加就业。通过统筹解决好“人、钱、地、房、树、村、稳”7个问题,真正帮助贫困群众实现“搬得出、稳得住、可发展、能致富”。

金融扶贫“富口袋”扶贫夜校“富脑袋”

“国家给的这个脱贫致富的机会,我一定要抓住!”闻喜县后宫乡后宫村贫困户郭保实年近五旬,但心里一直做着脱贫梦。“咱是农民,农民就要种好地,这几年村里不少人都种黄芩赚了钱,但我连种子钱都凑不齐,现在不一样了,银行的扶贫贷款服务送进家哩。”郭保实说,他今年从闻喜县农商行贷了3万元,现在地里都种上了黄芩等中药材。他的愿望就是等药材丰收了、赚钱了,首先要把银行的贷款还清。

“我相信有政府、银行等这么多部门的支持,我们贫困户的帽子一定会摘掉。”郭保实朴实的眼神中透露出了国家精准扶贫政策给他带来的希望。

像郭保实这样的贫困户,没有抵押、没有担保,以前是很难从银行贷款的,而脱贫没有了资金的支持,犹如无源之水。为此,运城市将金融扶贫作为脱贫攻坚的重要支撑来推进,成立了“政府主导、人民银行牵头、政府有关单位协作、金融机构参与”的金融助推脱贫攻坚协作联动机制工作领导小组,组长由市政府分管金融工作的副市长担任,成员除政府相关部门外,还包括运城银监分局、保监分局以及全市各银行业、保险业金融机构。

在金融扶贫实践中,运城市各级金融部门从全市脱贫攻坚工作的大局出发,创新模式、主动作为,大力推进“政府+银行+保险+实施主体+贫困户”的金融扶贫五位一体和“一村一品一主体”工作,特别是人行和农商行,不等不靠、主动施策,走村入户、精准对接,量体裁衣推出一批创新性的扶贫信贷产品,如根据贫困户生产发展需要推出了满足农户小额资金需求的“富农贷”,支持扶贫企业和能人大户实现带动脱贫的“强农贷”等10余种信贷产品。

山西晋星集团德盛养殖有限公司是当地一家农业产业化龙头企业,夏县有关部门和金融机构经过多方考察、分析论证,最终在该公司实施了肉鸡养殖产业精准扶贫项目。金融机构按照每户贷款5万元标准向贫困户发放贷款,企业与贫困户签订脱贫协议、入企协议,企业每年按照入企资金的15%向贫困户分红,该项目可帮扶该县2000建档立卡贫困户,同时帮扶400名有劳动能力的贫困人口到企业养殖园区就业,进而实现了贫困人口收益有保障、就业有保障、脱贫有保障。

思想脱贫是脱贫攻坚的前提和基础,扶贫还要和扶智、扶志相结合。在一些地方一些贫困群众中存在着“等、靠、要”思想,“靠着墙根晒太阳,等着别人送小康”。运城市将“扶贫夜校”与“精准扶贫”结合起来,帮助贫困农民了解党的路线方针和惠民政策,提高农民素质,努力培养有文化、懂技术、明事理、守法纪的新型农民。

记者在芮城阳城镇永丰村村委会见到,门口醒目处悬挂着“扶贫夜校”的牌子。驻村第一书记刘永勤介绍说,村里的夜校授课时间会选在下雨天或是农闲时,目标就是统一思想、提高素质。夜校会定期邀请农业专家、技术员讲授农业技术知识,今年种青椒的时候就进行了多次青椒种植的培训,同时利用夜校的机会讲党课、讲解国家的扶贫政策。前几天,还刚刚邀请一位老党员讲了一堂党课,村里的党员和积极分子近50多名参加。每次夜校上课,村民们的积极性都很高,有时这个会议室都挤得坐不下。

据了解,像永丰村这样的扶贫夜校,在运城市还有许多所。夜校既注重扶贫又注重扶智、扶志,通过培训贫困户发展生产和务工经商的基本技能,通过激发贫困户“敢想敢干不服输”、“脱贫光荣”的内在动力,调动了贫困群众的积极性、主动性、创造性,让贫困群众增强了自我造血功能和自我发展能力,从而为运城脱贫攻坚夯实了持续健康稳定的基础。

带着感情真扶贫实打实干真脱贫

记者在平陆县杜马乡东坪头村采访该村依靠村里的地窨院落、实施旅游产业脱贫情况,恰巧,一个40余人的香港旅游团也来到了村里参观,杜马乡党委书记毛应龙马上跟上去拉住几个游客问个不停。“来到这里有什么感受、这里还需要增加什么设施,有哪些方面需要改善?”毛应龙边听边记,当游客听说这个问来问去的人是当地的乡党委书记,大家都对他的工作热情竖起了大拇指。在杜马乡政府会议室,记者见到这里摆满了该乡有关脱贫攻坚的资料,毛应龙对这些材料了然于胸,要看哪方面随手就拿到。

在芮城县,记者还听到这样一则扶贫故事,该县一位县领导“一对一”帮扶一家贫困户,贫困户家有多年的养羊经验,当听到他家有养羊的想法时,这位县领导立即自掏腰包为他购买了10只羊羔,并表示到时只要还回10只羊送给村里其他贫困户就可以了。记者来到这个贫困户家中,这10只羊羔现在已经变成了30多只,贫困户说起这个故事激动地说:“我的梦想就是把这10只羊变成100只,赶紧摘掉贫困帽,这样才对得起国家的重视和县里领导的关心。”

“德莫高于爱民”。贫困群众是最需要真情关爱的,脱贫攻坚工作最需要真情大爱、实干苦干。只有心里有群众、带着真感情,才能扶真贫、真扶贫。对照省委要求,运城市委出台了关于《加强干部驻村帮扶工作六项措施》,核心的要求是,驻村干部必须带上铺盖卷,“全脱产、全日制、吃住在村”,与人民群众一起脱贫攻坚。采访中,运城市从干部到群众干事创业的激情和对脱贫攻坚工作的高度重视给记者留下了深刻的印象。

运城市把脱贫攻坚作为最大的民生工程来抓,坚持抓党建促脱贫,把脱贫攻坚作为检验党性、检验担当、检验执政水平的重大政治任务紧抓不放,推动形成了各级领导抓扶贫、各级组织抓扶贫、党员干部抓扶贫的工作格局,市县两级共组建驻村帮扶工作队644个、25850名党员干部参与结对帮扶。与时同时,坚持压实工作责任、加强检查督查,把“六个精准”、易地搬迁、产业扶贫、驻村帮扶、资金使用管理、减贫脱贫成效和责任制落实等情况,作为干部年度目标责任考核的重中之重,通过强有力的督察考评推动工作落实。

就在两周前,运城市在全省乃至全国率先推出了干部驻村帮扶工作“红黑名单”通报制度,并首次在媒体上曝光了7月份“红黑名单”,其中进入“红名单”的单位11个,市级4个、县级7个;进入“黑名单”的单位11个,市级5个、县级6个。

运城市委书记刘志宏表示脱贫攻坚就是要实打实干、就是要实施最严格的考核评估,“让各项工作经得起检查验收,经得起综合评估,经得起群众评价,经得起历史检验,确保实现如期脱贫摘帽目标任务,向中央、省委和全市人民交一份满意的答卷!”(压题图片为垣曲县东环花苑移民小区。本文图片均由本报记者刘业飞、实习记者尚伯虎拍摄)

本报记者 孟庆伟 杨永生 刘业飞