只为青山常在绿水长流

——山西省水土保持工作纪实

河曲县刘家塔镇山庄头村淤地坝坝地

闻喜县水保综合治理工程

阳高县大泉山水保治理工程

繁峙县兆丰农林基地坡改梯工程

河曲县南曲沟水保果园

临猗县水保综合治理工程

隰县汪家沟沟坝地

右玉县苍头河生态保护工程

编者按

荒山变绿,环境变好,特色产业纷纷成了香饽饽。我省各地坚持水保生态建设与脱贫攻坚相结合,坚持生态补偿脱贫与特色产业脱贫并重。将“跑水、跑土、跑肥”的“三跑田”变为“保水、保土、保肥”的“三保田”。“十二五”以来,我省共投入建设资金10.3亿元,修建水平梯田近95万亩;投入建设资金5亿元,建设坝滩地7.5万亩。坝滩地和水平梯田建设改变了立地条件,治理了水土流失,提高了农业发展潜力,使昔日的瘠坡薄地、荒滩烂沟,变成了如今的“聚宝盆”“钱粮囤”,为实现农业丰产丰收奠定了坚实基础,走出了一条条以水土保持生态建设逐推脱贫攻坚的新路子。

这是一组让人倍感压力的数据:我省总土地面积15.6万平方公里,水土流失面积10.8万平方公里,占全省总土地面积的69%,是全国水土流失最为严重、生态环境最为脆弱的省份之一。

这是一串令人欣喜的数据:经过多年治理,截至2018年底,全省共治理水土流失面积6.84万平方公里,水土流失治理度达到63%。

这两组数据,承载的是山西多年来不断改善生态环境,描绘秀美山川,创造“绿色奇迹”的不懈努力。

民营大户成水保“生力军”

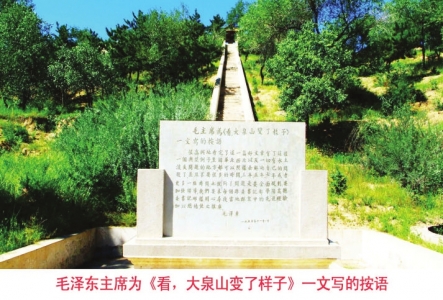

严重的水土流失是广大山区群众长期贫穷落后的一个重要原因。从上世纪50年代初开始,山西各地就发动和组织群众,开展水土保持工作,并涌现出阳高县大泉山、平顺县西沟、昔阳县大寨等闻名全国的水土保持先进典型。

80年代初,河曲县小五村大队农民苗混瞒率先承包治理新尧沟小流域,成为户包治理小流域第一人,由此拉开了山西户包治理的序幕。1992年,邓小平南巡讲话以后,山西在岚县又敲响了“四荒”拍卖的第一槌。省委、省政府每两年一次召开小流域治理工作会,及时总结经验,出台政策,发动千家万户治理千沟万壑。随着户包治理、拍卖治理的不断发展,水保民营大户治理异军突起,以其资金雄厚,治理规模大、速度快、效益好,成为社会力量治理水土流失的中坚。2005年省政府出台《关于发展民营水保大户的资金扶持办法》,进一步鼓励推动民营水保大户治理。

户包治理、拍卖治理,调动了农民治理小流域的积极性,加快了水土流失的治理速度。截至2018年底,全省共有民营水保户28万户,其中承包面积在500亩以上的民营水保大户4300多户,已累计投入治理资金35亿多元,治理开发“四荒”地8000多平方公里。

重点治理牵牢生态“牛鼻子”

在发动千家万户治理千沟万壑的同时,我省从上世纪80年代开始,在三川河流域、永定河上游、汾河上游等水土流失严重的地方开展了重点治理,实施了世界银行贷款水保、黄土高原淤地坝、汾河上游水土保持等水保重点工程项目,有力地带动全省水土保持生态建设。近年来,我省又实施了中央水利发展资金水土保持、坡耕地水土流失综合治理、黄土高原塬面保护、京津风沙源治理水土保持、坝滩联治等国家和省水土保持重点工程。十八大以来,山西水土保持重点工程项目建设资金年均5亿多元,年均治理水土流失面积100多万亩,成为带动全省水土保持生态建设的龙头。在国家、地方、企业、个人等全社会力量的共同推动下,全省水土保持生态建设呈现出大规模连片治理、整县推进等特点。

晋北风沙区的市县两级政府把握机遇,在我省统筹协调下,将京津风沙源等水保重点工程与当地生态环境综合整治工程相结合,加大地方财政投入,总体规划,规模推进,提高标准,建设精品,共建成130多处集中连片、规模宏大的生态防护工程,其中超过5万亩集中连片的生态防护工程有20多处。这些集中连片的生态工程对遏制地表扬尘起沙,改善区域及京津地区生态环境起到了重要作用。临汾市永和县抓住国家推进重点治理的机遇,以水保重点工程为依托,走“水保富民、生态兴县”的路子,全县规划,整体布局,山水田林路统筹规划,坡沟梁峁塬综合治理,打造出了白家崖、安乐沟、赵家沟等精品小流域治理工程,建成了309平方公里的芝河源头水土保持示范区,全县生态面貌由此大变,成为全省水土保持生态建设的典范。

忻州市繁峙县从2016年开始大力实施坡耕地改造、京津风沙源治理、水土保持以奖代补试点等水保项目,三年共完成水土流失治理面积208.72平方公里,沙化土地面积得到有效控制,水土保持建设的生态效益、经济效益和社会效益进一步凸显,有力助推脱贫攻坚。

民生水保托起群众“致富梦”

我省在推进水土保持生态建设中,注重生态效益与经济效益兼顾,改善生态与改善农业生产条件相结合,在一个战场上打赢两场攻坚战。利用淤地坝数量多、分布广的优势及上拦下保作用,配套实施坝滩联治、沟坝地治理等工程,淤地造田、治滩造地,建设高标准的旱涝保收坝滩地。大力实施坡耕地水土流失综合治理工程,建设水平梯田,将“跑水、跑土、跑肥”的“三跑田”变为“保水、保土、保肥”的“三保田”。“十二五”以来,共投入建设资金10.3亿元,修建水平梯田近95万亩;投入建设资金5亿元,建设坝滩地7.5万亩。坝滩地和水平梯田建设改变了立地条件,治理了水土流失,提高了农业发展潜力,使昔日的瘠坡薄地、荒滩烂沟,变成了如今的“聚宝盆”“钱粮囤”,为实现农业丰产丰收奠定了坚实基础。

大同市天镇县通过实施京津风沙源治理工程,累计投资3695万元,完成了安装变压器23台,新打机井66眼,铺设输水管道151公里,新增水浇地3.3万亩,促进了以节水灌溉为中心的水保治理模式加快贫困地区脱贫发展步伐,全方位拓宽了农民增收渠道,促进群众稳步脱贫。

栽植于山地丘陵的各种水土保持经济林,不仅固土保水,防治了水土流失,还为当地农民增收致富开辟了渠道。近年来,山西又推广了双季槐、油牡丹、翅果油等水土保持树种,亩均收入都在4000元以上,不仅富裕了一方百姓,还发展了一方产业。事实证明,留住了水土,就留住了发展的根;实现了绿水青山,就拥有了金山银山。

监管检查擦亮“监督剑”

山西是全国重要的能源重化工基地,生产建设项目多,人为水土流失防治任务繁重。《水土保持法》修订颁布后,我省于2015年修订颁布了《山西省实施〈水土保持法〉办法》。之后,省水利厅联合有关厅局出台了《全省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》《全省水土保持补偿费收费标准》,水土保持法律法规体系逐步完善。在水利部的安排部署下,我省不断加大水土保持监督执法力度,全面贯彻落实水土保持法律法规。2018年,组织对全省805个在建项目进行了监督检查,全面加强生产建设项目事中事后监管;配合海委、黄委、黄河上中游管理局等,开展对部批生产建设项目监督检查;推进水土保持“放管服”改革,进一步规范生产建设项目水土保持监督管理工作。随着水土保持监督管理工作的深入开展,人为水土流失得到有效控制,为全省经济社会可持续发展起到了重要的护航作用。

监测及信息化工作是水土保持工作的有效手段。近年来,在水利部的安排部署下,我省编制了《山西省水土保持监测专项规划》《山西省水土流失动态监测与公告项目规划》,对全省水土保持及信息化工作作出全面部署;开展了水土流失消长评价、水土流失动态监测与公告、区域生产建设项目水土保持“天地一体化”监管等工作;对36个监测点(包括2个观测场,22个控制站,11个径流场和1个风蚀场)进行了优化布局;2019年,落实水土保持监测及信息化经费1400万元,水土保持监测及信息化工作加快推进。

责任到人筑起安全“防火墙”

山西全省共建有淤地坝18161座,其中大中型淤地坝2035座,小型坝16126座。为确保淤地坝效益的长久发挥和安全运用,我省曾推广了临汾市汾西县的“护坝田”制度、大宁县的淤地坝管护经费纳入县级财政预算制度,太原市娄烦县的淤地坝管护人员派发管护责任卡经验等。2018年,水利部采取“四不两直”方式对淤地坝安全运用工作进行了督查,我省以此为契机,对淤地坝安全运用落实不到位的相关责任人进行了约谈,提出了全面整改要求;落实了省级经费500万元用于中型以上淤地坝运行管护,加上21个县落实的211.88万元资金,2019年共计落实运行管护资金711.88万元,目前已全部到位,管护费等费用已及时足额发放到管护责任人手中。从4月开始,我省采取分组包市,全过程、全时段,一包到底的工作方式,对各地的淤地坝“三个责任人”落实、度汛预案编制审批、汛前隐患排查整改、应急预案演练、运行管护经费使用、除险加固工程质量等度汛准备工作,开展了大比例抽查督查和蹲点落实整改工作。

治一方水土,美一方家园。一次次实践与探索、一次次创新与突破,山西正在用自己的实际行动为“绿水青山”的美丽“中国梦”贡献新的山西力量。(刘慧芳)