激情燃烧的青春“麦梦”

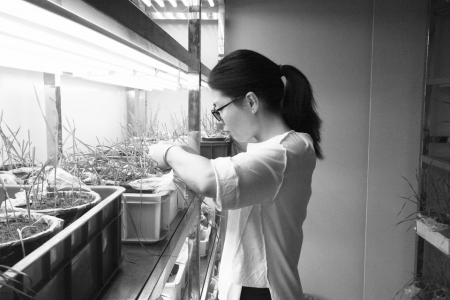

—— 记省农业科学院小麦研究所分子育种实验室

“想结合我省生态、气候条件,通过对小麦基因资源的挖掘,提升小麦的抗旱和品质特性,研制出更好的小麦新种。”省农业科学院小麦研究所分子育种实验室郑军说。

2015年至今,该实验室发表学术论文30余篇,其中SCI论文7篇;授权发明专利2项,授理7项;获得授权实用新型专利4项;审定品种1个,参试品系5个。

实验室的五人中,四人是博士,年龄最大的出生于1982年,最小是1995年出生……

历史赋予的青春使命

8月16日,天高气爽。

临汾市,室外闷热依旧未减。但在省农业科学院小麦研究所分子育种室的采访中,记者倍感丝丝清凉由心而生。

“实验室成立后,对加快我省小麦育种速度、缩短小麦育种时间有了技术性突破,为我省小麦新品种的革新奠定了科学创新基础依据,通过他们三年多的努力,为我省小麦种质资源创新、新品种选育发展困局提供了新方法。同时,他们用实际行动,践行新时代青年该有怎样的历史使命。”省农业科学院小麦研究所副所长杨峰说。

小麦是我国第二大粮食作物,小麦消费量约占我国口粮的40%,现播种面积占全国农作物面积的27%左右。全国小麦年总产量1亿吨以上,是世界上最大的小麦生产国,推动小麦生产持续发展,对确保口粮安全尤为重要,为用9%耕地养活世界21%人口提供了强有力的科技支撑。

我省虽不是小麦主产区,但古时是黍稷的发源地,又属于优质产麦区,一直对小麦物种的传承和推广占有举足轻重的地位。

记者了解到,省农业科学院小麦研究所建于1948年,主要从事小麦种质资源创新、新品种选育、基因工程作物栽培、植物保护研究与示范推广。建所以来,主持或承担科技部、农业部项目61项,省级项目272项;获国家、省部级奖项108项。

在小麦遗传改良发展中,选育出晋麦33、骨干亲本临汾5064两个获得国家科技进步奖的品种,有着辉煌的过去。

目前,虽说我省大面积应用该所的小麦品种有临丰3号、尧麦16、晋麦92号等,集成的“小麦产量品质同步提高抗逆栽培技术体系”是省小麦生产主推技术,但从全国横向相比,该所已属这一梯队中的末端。

想做一些“自己”的事

“2015年,跟随导师在河南一个学术会议上,没有一个山西小麦人的身影,但很多大研究成果都源自山西的小麦材料……”郑军回忆当年参加全国基因会议时的尴尬。

“我们就是尽力做好本职工作,要敢于面对山西小麦基础研究的现实,在前辈们的指导下,立足现状凝练方向啃啃硬骨头,从抗旱和优质方面进行突破。”心直口快的郑军介绍。

郑军,是科技部渗水地膜杂粮旱作高产技术重点领域创新团队和山西省小麦遗传与分子育种科技创新团队主要成员;为山西大学植物遗传专业、山西农大作物遗传育种专业和山西师范大学食品工程专业的硕士生导师。

“参加工作了,可还不如读博士回家的次数多,家人很不理解地埋怨。”郑兴卫说。她是中国农科院毕业的女博士,家在河北,2017年来到该所。

“那时,只听说临汾的‘雾霾’有多厉害,但是在我毕业前,两次到临汾都没有遇上,或许是天意,毕业后我就选择了小麦所。”

“就是想利用自己所学,脚踏实地,从身边的小事做起,一步一个脚印,把我们的责任担当起来,让研究成果尽快地转化为现实生产力。”郑兴卫矜持不苟地说。

让“麦梦”早日成为现实

三年来,他们建立了“小麦细胞工程与分子育种实验室”,构建了分子育种的实验平台;三年里,他们对山西省小麦品种进行了系统表型和基因型的遗传演化分析,为关键材料的应用提供了思路和方法;三年中,他们通过正向和反向遗传学的方法,挖掘了小麦产量和抗旱相关基因;三年内,他们培育出金麦919等品种,践行了基础研究与应用研究结合的分子育种……

“刚来时,实验室不是这个样子,这屋子里就只有几个算得上‘文物’的柜子,还有老鼠和我们在一起上班,在所里领导的重视和我们的努力下,现在发生很大变化,工作环境、科研仪器,还有试验田……”率真质朴的赵佳佳说。

实验室年龄最小的武棒棒说:“现在实验室平台为我们创造了良好的环境,我们一定会实现突破性育种目标。”

“眼下,我们要为年轻人才营造创新环境,不断拓宽引进渠道,使年轻人才‘愿意来’,并健全培育机制,让他们‘提升快’,发挥年轻人才作用,要‘用得好’,强化政策保障,要‘留得住’。”该所主持党政工作的支虎明说。

本报记者 欧志强