娄烦县:交通扶贫铺就致富路

过去,一提到娄烦,人们总是不由自主地把她与落后、闭塞、山高、路远相联系;现在,再提起娄烦,人们总是不约而同地赋予她发展、开放、生态、便捷新字眼。自实施精准扶贫、精准脱贫以来,娄烦这些年的发展变化可以用“日新月异”来形容。连日来,记者走进娄烦,细致感受交通脱贫为农业农村带来的沧桑巨变。

变了农村

“提起寨沟山,再不敢上娄烦。”这是以前人们对娄烦农村的写照。娄烦县娄烦镇寨沟村的李大娘今年72岁了,她的愿望就是在有生之年去娄烦县城看看。

昔日的娄烦,群山合围,川壑织阻,地貌复杂,地势高低悬殊,交通十分困难,被人们称为太原市的“西藏”。尤其是农村,交通更是不便,好多村不通公路,不通机动车,人们出一趟门那真是费劲。

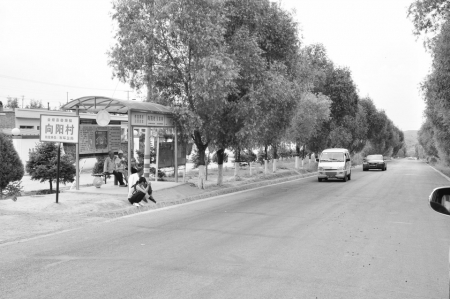

自实施交通扶贫、交通脱贫以来,这一切改变了。娄烦县交通运输局下大力气改造提升了5条县际公路,打通了东西南北出口,实现了全县所有建制村通水泥路、所有建制村通客车目标。

娄烦县交通运输局局长胡俊强介绍:“农村交通环境的改善,改变的不仅仅是农村的面貌,更为重要的是它改变着农村人的思想观念、生活方式。以前那个封闭落后,环境脏、乱、差的农村不见了,取而代之的是一个个开放发展、干净整洁的新农村。”

如今,你再来娄烦,去新农村走一遭,会发现娄烦农村大变样了。行走在宽畅整洁的道路上,徜徉在秀美亮丽的街巷间,处处呈现出“涤尘清新地干净,去污除垢满眼春。青山绿水宜居地,生态环保飘彩云”。

活了农业

“面朝黄土背朝天,一辈一辈在绵延。日出而作日落息,一年一年是复原。”这是以前人们对娄烦农业的概括。因为交通的不便,多少年来娄烦的农业一直处于传统落后的小农经济模式。

娄烦的地好,富含多种人体所需的矿物质,能种出绵沙的土豆,优质的小杂粮;娄烦的水好,甜丝丝、清凌凌,跟城市的净化水不一样,叫你喝一次就难以忘怀。但是,以前由于交通环境的限制,使得这一切的资源优势得不到发挥,农业如老牛负重般地缓慢前行。

自实施交通扶贫、交通脱贫以来,在短短的几年内,不但全县142个建制村、47个较大的自然村全部通了水泥路,而且还针对农村蔬菜大棚建设、特色杂粮基地建设、油用牡丹、经济林建设等修建了多条产业路、园区路、林间路、旅游路。

一条条道路的修建,改变了娄烦传统的小农经济模式,让娄烦的农业活了起来、壮大起来,涌现出了土豆大王尤同义、新时代青年农民企业家郭奋生一样的种粮大户。

如今,大型农机具可以直接开到田间地头,让机械化作业变成现实。土豆大王尤同义告诉记者:“我去年流转500亩土地种植娄烦无公害土豆,之所以敢承包这么多耕地,一是因为便捷的交通便于机械化作业,二是因为特色富硒土豆,在市场上销售很好。”

现在,尤同义种土豆,从种植、施肥、打药、收获、销售,可以说已全部是机械化作业,省工、省时、省力,种植的土豆根本不愁卖,仅在太原的市场上就供不应求。

“四好农村路”的建设,不仅盘活了娄烦县的农业,也给旅游业的发展带来希望。一条条美丽的交通走廊方便快捷地把娄烦的一个个景点串了起来,成为带动经济增长的新引擎。

云顶风光、汾河晚照、龙和胜景、周洪古刹以及三教寺、花果山、高君宇纪念馆这一个个藏在大山深处的名胜景点、红色教育基地,因有了便捷的交通而不再遥远,每天慕名而来的游客络绎不绝,村民们收入一天天增长。

绿水青山正转化为金山银山。

富了农民

“十亩地,两头牛,老婆孩子热炕头;干一年,歇半年,收入刚够米面油。”这是以前人们对娄烦农民经济收入的趣谈。虽是趣谈,却从侧面真实地反映了娄烦农民的收入情况。闭塞的交通造成的不仅是经济优势的难以变现,也禁锢了人们的思想观念。

“要想富,先修路;公路通,百业兴。”自实施交通扶贫、交通脱贫以来,随着道路运输条件不断改善,农村特色土豆、优质小杂粮、有机瓜果蔬菜等农产品,运出了田间,飞出了农村,卖到了省城甚至远销全国。

农民的腰包一天比一天鼓起来,日子一年比一年好起来,收入的增长让农民脸上乐开了花。据统计,到2019年底全县农民人均收入从交通扶贫开展以前的不足2000元增长到了5000多元。公路交通运输的改善,助力娄烦县于2018年底实现了全县脱贫摘帽。

路成网、乡村畅,交通扶贫传佳话。如今,娄烦县的乡村主干道、产业道一路延伸开来,农业、农村发生了可喜的变化,交通扶贫铺就了一幅幅如画的脱贫之路。

本报记者姚凡 通讯员刘继臻