风花雪月走大理

大理的“风”“花”“雪”“月”四景,我是15年前在一本《滇游记》中读到的。今年初春,我从昆明乘汽卧大客车,在车上整整睡了一个晚上,才到了闻名遐迩的古南诏国——大理。

大理的风

对于大理的“风”,陈鼎所著的《滇游记》中有非常逼真的记载:“下关稍甚耳,自9月起至次年5月,无日不排山倒岳,破房揭瓦,声如雷吼,惟黎明稍息,辰刻复起。室内燃灯,八窗洞开,灯影不摇也。过下关桥,必下盖整冠,否则飞扬而去矣。下关南望,万山壁立,一水中通,其曲折处为风穴,故虽晴和之日,此处仍然大风不息。”风穴在下关的厌生桥处,因离住处路程较远,导游没安排前去,因此,对于名传四海的“下关风”,我们未能亲身领略。不过,我所见到的一幅幅如同风景画似的“倾斜林木”,已使我想象到了它们与风长期搏击的景象。

上关的花

下关风不能亲身领受,而“上关花”却饱了眼福。《大理府志》上记载的四绝之花,是一种树高六丈的高树之花,其质似桂香胜桂,其花雪白大如莲,每朵12瓣,应12月,遇闰月则多一瓣。自元朝盛开后便枯萎消失。目下许多游人把眼前似锦繁花误认是史志上所记的那种奇花,实在也是难怪。因大理这地方洱海千顷,秀嶂环拱,阳和雨畅,百花必然催长聚会。尤其是36品兰蕙、72种山茶和杜鹃遍布林壑,报春漫天涯,真是灿若星云,直诱心扉。如此花都,还有哪一位游览者不能把它看作是四绝之“花”呢!还有哪位赏花者不姑妄信之呢!

苍山的雪

雪嘛,本来就是美景,可大理苍山上的积雪却与北方或江南的雪有着很大不同。在游轮上眺望苍山,山腰以上皑皑莽莽,山腰以下铁翠如茵,那“白”与“翠”的分界又好似在一根平行线上,使观者称奇、行家流连。鸡足山金鼎寺存有一块古碑,上刻一首《苍山积雪》的古诗。诗云:“点苍山雪积层层,翠白平分作比邻,信是庄严迦叶笔,高标图画四时新。”迦叶是佛祖释迦牟尼的大弟子,相传圆寂于鸡足山。读着这块借雪扬佛、以佛传雪的诗碑,除给人一种沧桑感外,心中又会增添几许神秘的色彩。苍山上的雪景,虽然奇特,但真正使游人称奇的倒是“洱海六月叫卖雪”。云南这地方,四季如春,又每日有“夏”。那中午时分的热燥胜于江浙的夏日。我在洱海的小普陀岛上实在热得闷心,便买了一碗雪吃,其味鲜甜,其寒沁心,一碗下肚,满身汗收。大理每天都有卖雪的,如同卖冰棍、雪糕者,成了一种商品。这卖雪不是今人的创造,早在清代张泓在《滇南新语》中就有“卖六月雪”的记载。此种卖雪与买雪,是别的地方很难见到的一道风景。因此,我以为这才是大理的“雪绝”呢!

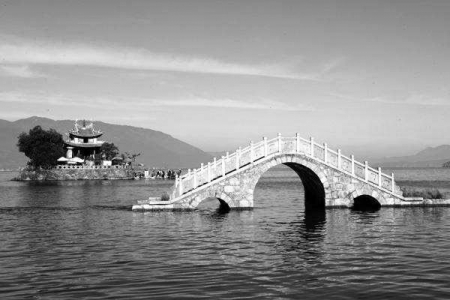

洱海的月

《神奇美丽的大理》一书中,把“仙女月下恋渔民”的传说作为洱海的“月绝”。而我此次游海,无意中发现农历二十日仍是一轮圆月映碧海,使得满海银色,景状奇绝。我初以为是皑白环形苍山倒映海中的幻影,后疑惑洱海碧水的折光所致,可这些都被天上的圆月所否定。问导游,她也说不清楚;问乡人,乡人笑而不答。后来我翻阅明代冯时可的《滇行纪略》,里面也只有“望后至二十,月尤圆满”云云。因此,我对于洱海二十日的“圆月”现象,至今仍谜不得释。我曾这样想过:西湖的三潭印月也好,太湖的日月双照也罢,自然界的景观总是应了人的某种感悟而生出万般风情的。诸如朱自清先生的《荷塘月色》,不就是朱先生的情之真所致嘛!可这洱海的二十日圆月,却在这“情之真所致”之外。面对着这轮超越自然规律的圆月,谁都会有自己的思绪。但我相信,来洱海赏月的国人,更会感叹祖国山河的壮美!

文/周国珍