按照全方位高质量发展蓝图,作出新贡献,干出新成绩

朔州市平鲁区:产业转型促发展 “一区两城”开新局

编者的话

5月22日闭幕的朔州市平鲁区第八届人民代表大会第三次会议,审议通过了平鲁区区长苑冬梅所作的《政府工作报告》(简称《报告》)。

为了让社会全面、深刻了解平鲁,让平鲁上下准确把握和深刻领会《报告》精神,今天,本报用图表形式解读《报告》,看平鲁如何努力建设“一区两城”,写好“两本答卷”,在全方位推动高质量发展中奋力开创新局面。敬请关注!

经济社会发展主要预期目标

约束性指标不折不扣完成省、市下达目标任务

地区生产总值增长8.5%左右

固定资产投资增长11.3%

社会消费品零售总额增长11.3%

一般公共预算收入增长8%

城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9.2%

城镇登记失业率控制在4%以内

重点抓好九方面工作

1 狠抓产业转型 加快构建现代产业体系

加快传统产业内涵集约发展

推动芦家窑、森泰、大恒等6座煤矿核增产能960万吨,确保全年煤炭产量稳定在1亿吨,完成保供任务。加快煤矿智能化改造,年内完成大恒智能化综采工作面和党新、国兴、冯西等19处智能化掘进工作面改造。加快推进安太堡2×35万千瓦电厂建设,确保中电投2×100万千瓦电厂全面并网,力争全年发电量达到320亿千瓦时。

推动新兴产业快速集聚壮大

加快培育

低碳硅芯产业

推动“源网荷储氢”一体化项目运营与硅芯产业深度耦合,大力推进北京永昌、三元硅基、朔州光福、晋楚三熹等项目建设,加快形成金属硅、多晶硅、单晶硅、大硅片、高端芯片全产业链发展格局,倾力打造“001号低碳硅芯产业”品牌。

加速推进

现代煤化工产业

推动中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目落地建设;加快300万吨低阶煤分级分质利用、普勤低热值煤分级利用等项目建设。

全面壮大

“新能源+储能”产业

重点推动总投资55.7亿元的平朔矿区风电、蒋家坪风电等10个风电项目,总投资31.3亿元的国电海丰、格盟新能源农光储氢一体化等6个光电项目,总投资51.6亿元的神头、海泰等8个储能项目,逐步提升新能源消纳能力。

加快发展固废综合利用

产业大力发展碳基新材料、固废新材料产业,加快推动总投资15.5亿元的华朔德光碳基新材料项目落地建设,确保晋坤煤矸石制备石油催化剂、昌昕高岭土深加工、北新建材纸面石膏板项目建成投产。

积极发展

高端装备制造业

围绕矿山机械制造、能源装备制造等领域,加快引进上下游产业链项目,打造装备制造产业集群,重点推进总投资4.3亿元的江苏林科矿山机械设备、华电重工光伏支架、海泰光伏组件二期、三亚泛海防冻液和抑尘剂等项目建成投产。

积极培育

大数据产业

依托低碳硅芯产业园,加快推动总投资1.5亿元的综合能源数据中心一期项目建成运营,以“东数西算”国家战略布局为契机,推动建立北方能源和碳计算中心。

全面推动服务业提质增效

发展生活性服务业,推动批零住餐等传统服务业提质升级,投放数字消费券、爱心消费券500万元,持续激发市场活力、释放消费潜能;因地制宜发展生活消费聚集区,在古城小区打造夜市经济街;规划布局新能源汽车城,整合形成汽车修配城。

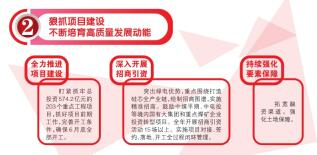

2 狠抓项目建设

不断培育高质量发展动能

全力推进

项目建设

盯紧抓牢总投资574.2亿元的203个重点工程项目,抓好项目前期工作,完善开工条件,确保6月底全部开工。

深入开展

招商引资

突出绿电优势,重点围绕打造硅芯全产业链,绘制招商图谱,实施精准招商。鼓励中煤平朔、中电投等境内国有大集团和重点煤矿企业投资转型项目。全年开展招商引资活动15场以上。实施项目对接、签约、落地、开工全过程闭环管理。

持续强化

要素保障

拓宽融资渠道。强化土地保障。

3 狠抓改革创新

全面增强综合竞争优势

全力打造创新生态

充分利用省校合作共建“12大基地”,以“煤矸石高值利用山西省重点实验室”为引领,培育建设省市重点实验室、工程技术中心、企业技术中心和中试基地。全力支持低碳硅芯产业研究院、晋坤“双碳”产业研究院建设,推动中石化石科院朔州中试基地加快建设,确保8月底建成投运。滚动实施高新技术企业“倍增计划”,年内培育高新技术企业3家,累计达到6家。持续推进规上工业企业研发活动全覆盖,提升产业链整体发展水平。

突出人才智力支撑

坚持人才引进和培养“双轮驱动”,落实好朔州市创新人才发展25条,用好建好平鲁籍在外高层次人才智库,大力培育本土人才队伍。突出抓好低碳硅芯产业园人才服务保障,提供高标准专家公寓,为入园企业配套职工公寓2000套,统筹解决好住房安居、配偶安置和子女入学等问题。

全面深化国企改革

加快解决国企改革遗留问题。建立健全现代企业管理制度。加强国有资本穿透式监管。

深化开发区改革创新

持续深化开发区“三化三制”和“承诺制+标准地+全代办”改革,建立精简高效的管理运行机制。进一步推进标准化厂房、“九通一平”、创业平台、孵化基地建设,满足入园企业个性化、差异化需求。持续实施“三个一批”活动,强化项目调度,推动更多优质项目签约落地、开工建设、投产达效。年内开发区要完成工业投资增长20%、规上工业增加值增长15%两项硬指标。

深化财税体制改革

进一步强化预算绩效管理,整合盘活存量资金,提高财政资源配置和资金使用效益。落实落细各项税费优惠政策,推动政策红利直达市场主体、直接惠企利民。

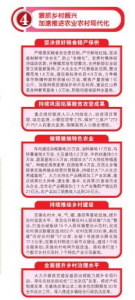

4 狠抓乡村振兴

加速推进农业农村现代化

坚决抓好粮食稳产保供

严格落实粮食安全责任制,严守耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。发挥村集体经济组织优势,开展撂荒地专项整治,支持新型农业经营主体复耕复种,扩大农业生产托管服务范围,整治撂荒地1.6万亩,建设高标准农田4.9万亩,力争粮食作物播种面积突破60万亩,粮食产量突破1亿公斤。加强种质资源保护和开发利用,建设红山荞麦良种繁育基地1.3万亩,积极创建省级种业基地。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果

重点抓好脱贫人口人均纯收入、扶贫项目管理、动态监测、小额信贷等工作,做好“三类户”273户757人的重点监测,保障脱贫人口稳定增收。

做精做细特色农业

年内建设杂粮基地20万亩、油料基地11万亩、马铃薯基地8万亩、大豆基地2.2万亩、中药材基地0.5万亩、蔬菜基地0.5万亩,持续壮大“六大特优种植基地”。种植优质燕麦草、优质牧草4万亩,在西北乡镇探索实施养殖业经营托管服务,持续壮大“八大生态养殖基地”。大力支持农产品精深加工产业发展,重点培育壮大帅林、源生泰、鲁丰、长良等25家省市龙头企业,全年农产品精深加工十大产业集群产值达到21亿元,农产品加工销售收入达到25亿元。

持续推动乡村建设

完善农村水、电、气、暖、通信等基础设施,提升农村宜居水平。常态化开展农村人居环境“六乱”整治,打造长城板块15个人居环境整治示范村;完成农村清洁取暖改造8852户、农村改厕2000座,新改建“四好农村路”57公里、长城1号旅游公路支线17.2公里;完善农村物流三级节点建设,建成1个综合服务站;实施农村电网升级改造。高标准打造1个数字乡村示范村、1个特色产业示范基地。

全面提升乡村治理水平

大力开展抓党建促基层治理能力提升专项行动。深化农技农经农机“三支队伍”改革。抓好产权制度改革、宅基地改革以及二轮承包到期顺延30年全市试点工作。深入推进乡镇综合行政执法改革。

5 狠抓城乡统筹

全力建设“一区两城”

全力打造开发区升级版

突出抓好低碳硅芯产业园建设,加速推进总投资35.97亿元的园区基础设施建设,全力打造硅基主导、集群发展、绿色低碳、创新引领的硅芯产业园区,力争到2025年首期硅芯产业产值达到500亿元,产业体系初步形成;到2028年园区硅芯产业总产值达到1000亿元;带动开发区成为全国转型发展示范区、“双碳”战略践行区、科技创新引领区。

全力建设井坪新城

进一步拉大城市框架

加快推进总投资5.6亿元的胜利路北延、文昌街道路改造工程,贯通中心城区和北坪片区,实现南北城互通互融;积极推动呼朔高铁、通用机场、平鲁经河曲至陕西高速公路前期工作,力争右平高速连接线年内建成通车。

不断完善市政设施建设

开工建设总投资4.4亿元的污水处理、市政管网、换热站、公交站牌、路标指示牌提质改造工程,加快推进堡子沟人防易地建设工程,完成总投资7398万元的雨污分流改造项目。

持续改善城市人居环境

开工建设总投资1.15亿元的东环路、紫晨广场、南山公园以及街巷道路绿化照明改造工程,完成总投资1.7亿元的北坪、东应寺、李林街片区环境整治工程,完成总投资1165万元的城墙整治工程。

全面加强城市精细管

理推行网格化管理,让城市建管有章可循;加强文明引导,不断提高市民文明素质;创新执法方式,建立市政市容、市场监管、城管、交警等多部门联合执法机制,努力解决城市管理“顽症”。

全力打造凤凰古城

依托长城品牌,突出农旅融合,在长城沿线建设6万亩花海经济及2万亩燕荞麦项目基地,谋划布局休闲旅游、乡村康养等新业态。发挥凤凰古城样板示范作用,通过沿长城一号旅游路,将凤凰古城、明海湖、乌龙洞、尉迟故里串联形成一条线,带动西北乡镇文旅产业与乡村振兴高效融合。

6 狠抓减污降碳

协同推进经济社会绿色发展

深入打好污染防治攻坚战

系统推进生态修复治理

有序开展“双碳”工作

扎实推进全域绿化

7 狠抓服务提效

全力打造一流营商环境

进一步强化政府服务

全面深化“放管服”改革

加快培育市场主体

8 狠抓民生改善

持续增进人民群众福祉

抓好就业创业工作

办好人民满意教育

加快健康平鲁建设

完善社会保障体系

繁荣发展文体事业

9 狠抓风险防控

坚决维护社会大局和谐稳定

毫不放松抓好疫情防控。

积极稳妥抓好政府债务管理。

坚决守牢安全生产底线。

全面加快平安平鲁建设。

策划:吴登明 巩国强 孟庆伟

责编:刘成根 李影

版式:侯海宏