酥脆的烧饼

丁鹤军

上世纪七十年代,我出生于现在的高邮市三垛镇的司徒村。里下河腹地的小村曾也是个繁华一时的商埠老镇,村里有一条青砖石块铺砌的老街,起止村里南北两头的凤凰桥和马等桥。尽管当时的司徒人民公社由司徒村迁址数里外的柘垛村,但村大街两旁依然店铺林立,有供销社、邮电所、理发店、豆腐店等,同一行业分布在大街上的就有四家烧饼店,点缀和丰满了寂寞乡村的日常生活。

晨曦微露,洒落繁星点点。村里的大街是去学校的必经之地,烧饼店早早开门经营了,擀面滚子击案打饼节奏明快,如同鼓乐演奏,叮咣,叮叮咣,叮,叮,叮……清脆而悠扬,缥缈而深远,那飘动的悦耳音符,唤醒着沉睡的小村庄。

烧饼,是自古以来很受老百姓喜欢的面食之一,具有浓厚的地域特色,遍布四方,品种繁多,形态各异。故乡高邮通常吃的是插酥烧饼和光烧饼,既可当主食,也可当调剂的副食,经济且实惠,插酥烧饼六分钱,光烧饼四分钱。烧饼店在农忙的季节也打火连子,呈菱形样,没有插酥烧饼的酥油及洒满的芝麻,又比光烧饼涂抹了一层食用油,加了点葱花,平时不多见。

儿时的早餐若能吃一个刚出炉的烧饼,搭配一碗热气腾腾的豆浆,那是很奢侈,很有仪式感的早餐。咬一口烧饼,碎屑纷纷,伸手接住再倒进嘴里;喝上一口豆浆,麦香和豆香缠绕,心里涌动的是岁月静好、一窗清欢的安然。插酥烧饼口感层次分明,酥脆可口,葱香四溢,分甜咸两种。先将醒好的面揪成团,再将油酥面点在面团上,然后手持特制的木质擀面滚子,把面团擀薄,折叠,再擀薄,再折叠,做成饼坯。外形圆圆的是甜口味的,椭圆形的则是咸口味,平常的日子,一般不舍得吃插酥烧饼,多是待客用的。

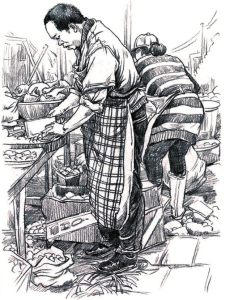

故乡方言曰“打”的活都是卖苦力的,打铁、打鱼都是苦差事,打烧饼更要三更夜起,一年到头睡不了一个囫囵觉。发面、醒面、揉面、生火点炉子。让我叹为观止的就是贴饼。炉子内部温度很高,炭火还往上吐着火苗,赤手空拳的将一只只生面饼匀称地贴在火炉内壁。动作敏捷,左右开弓,娴熟老道,灵活自如,儿时的我,看得一惊一咋的:手在炉子里不烫吗?

用火钳一块一块从炉里搛出来烧饼,摆在火炉的周边,饼形饱满,芝麻油亮,焦香四溢,带着丝丝缕缕的烟火气息。新鲜出炉的烧饼趁热吃,口感最好。学校的位置在与邻村曹张交界处,远距离大街上的烧饼店,当然吃不到新鲜出炉的烧饼。上学年少,正是青春长身体的时候,不到饭点,肚子饥饿。课间操二十分钟,打烧饼的挑着两只笆斗准时出现在教室的走廊里,烧饼用棉件盖捂余温尚在,一群学生将卖饼人围得水泄不通,争先抢购。

在上海工作的大伯定时给奶奶寄付“养老金”,我的孩提时代属于“惯宝宝”,兜里不缺少零花钱,是烧饼摊上的老主顾。男生哄抢完烧饼,女生羞羞答答地也去买烧饼,住校的女生饭票常有结余,可以兑换烧饼。坐在我后排的女生,买了烧饼不敢公然于大庭广众给我,课堂上悄悄地用脚踢我,我心领神会,伸手在课桌下面便会接到一个烧饼。烧饼里埋藏着我懵懂岁月的青涩,弥漫着我花季年少的气息。

在山西生活三十五年了,山西面食文化源远流长,从北到南各种特色的烧饼滋味不一,我知道的就有太谷饼、孟封饼、晋南酥饼、昔阳吊炉小烧饼等。参加部队拉练演习的时候,挎包里携带后勤发放的两个太谷饼,常让我想起年少的岁月,在农村下地劳作的时候,父亲嫌来回奔走吃一顿饭简直浪费时间,买几只光烧饼当干粮,泡一壶大麦茶,就蹲在田间地头当午餐,满嘴生香,滋味绽放。而山西知名在外的特色烧饼,在我眼里,终究也不能与高邮的烧饼同日而语。

身也归来,心也返转,酥脆的烧饼流淌在我悠长的记忆中,指尖下的流年,岁月有香,时光生暖。

(作者单位:省公路局)