一句誓言 一生作答

——记党的二十大代表、代县段家湾村党支部书记兼村委会主任刘桂珍

金秋时节,位于大山深处的代县峪口镇段家湾村花团锦簇、林草丰茂。村旁的峪河和往常一样欢快地流淌着。农家院里随风飘荡的各种菜香、果香沁人心脾、余味悠长。

一大早,沐浴着晨光,村党支部书记兼村委会主任刘桂珍,精神抖擞地来到村里的油松苗基地和峪河边巡查。有些油松苗能出售了,她看看是否还需要再浇一次水。村里唯一的自来水管被峪河水冲断了,她看看峪河水流变小的话就请县水利局的技术人员来维修埋在河底的水管。巡查期间,她还接到村民邓润财打来的电话,说是老婆崴了脚,问怎么处理。刘桂珍答应拿些药过去,再给诊断一下。

这是刘桂珍最平常的一个早晨。

天不亮就出门,天黑透才回家,一年四季,刘桂珍每天不辞辛劳地穿梭在峪河旁的沟梁山峁间,用脚步丈量着这片生她养她的土地,用无私的奉献回报着乡亲们对她的厚爱。

有着30年党龄的刘桂珍,从15岁开始到现在,在段家湾村担任了44年村医、29年乡村教师、26年村党支部书记、19年村委会主任。身高仅有1.53米,体重仅有40公斤,外表瘦弱的她,始终把群众的利益放在第一位,始终怀揣着一颗为民服务、不求回报的赤诚之心,扎根大山,44年如一日。她事不避难、义不逃责,群众有求必应、乡亲有难必帮,用自己瘦弱的肩膀扛起全村百姓生存的责任、健康的责任、教育的责任、致富的责任“四副重担”,脚踏实地践行着党的宗旨,用实际行动诠释了一名共产党员的使命意识和责任担当。

被群众需要就是最大的幸福

9月8日中午,刘桂珍和来自山西出版传媒集团的村第一书记郭茂到村民郭永红家走访,刘桂珍最关心的是郭永红的糖尿病控制得怎么样。做了检查以后,她再三叮嘱郭永红饮食、用药等方面的注意事项。

44年前,因为父亲的一句话,刘桂珍当上了乡村医生。

段家湾村地处忻州市代县南山深处,是一个背靠大山、土壤贫瘠的小山村。它所辖7个自然村零星分布在42平方公里的沟沟岔岔里,自然条件恶劣,曾经是全县典型的贫困村。

刘桂珍的父亲刘白小是新中国成立前入党的老党员,战争年代,为八路军放过哨、送过情报。新中国成立后,又担任了段家湾的第一任村党支部书记。他有两句口头禅:一句是,作为党员,要把群众的利益放在第一位;一句是,没有私心,啥事情都好办。父亲的言行,深深地影响着刘桂珍。

44年前,为了解决山区群众看病难,乡里让村里挑一名知识青年参加赤脚医生培训。刘桂珍是村里唯一的高中生,村干部经过商量,一致决定让刘桂珍去。当时刘桂珍的心思都在高考上,就没答应。父亲见她犹豫不决,沉下脸来说:“全村就你一个高中生,你不去谁去!”这句话分量很重,几乎没有商量的余地。1978年6月1日,刘桂珍被送到代县枣林镇卫生班参加学习。从此,她把自己的命运和大山连在一起,沉下心来干起了赤脚医生。

在初步掌握了打针、输液、理疗等基本技能后,刘桂珍就开始为村民看病服务。之后,她又跟随第四军医大学驻代县某部卫生所所长曹建峰专修了针灸技术,完成了相对系统和专业的医护医技培训,行医水平及诊治技能有了很大提高。长年累月的医诊实践,使她成为以段家湾为中心,兼顾周边方圆十里的“名医”,直接服务乡村人口上千人,解决了十里八村乡亲们看病难的问题。

多年来,刘桂珍一直奔波在崎岖不平的山路上为乡亲看病,这里的每一道沟、每一个坎都洒下了她的汗水,留下了她的足迹。其间,除过步行,她骑坏了一辆自行车,更换了两辆电动车。

有一年除夕夜,外面飘着大雪,刘桂珍和家人好不容易围坐在一起看春晚、包饺子。突然,武强村的一位村民推门进来,说他爹病得厉害,让刘大夫快去看看。刘桂珍二话没说,起身拿起出诊包就出了门。她步行7里多山路,为病人做了紧急处置。为了保证病人不出现意外,刘桂珍在患者家守了一夜。

王家会村80多岁的村民李狗小因脑梗丧失语言能力,儿女不在身边,刘桂珍整整坚持了6年,每年为老人输液两次,进行两个疗程的治疗。老人的两个女儿见到刘桂珍时感动得泣不成声。

农村医保是国家的一项惠民政策,村民陈智良好认死理,不愿意缴费。碰巧这年冬天,陈智良真得了一场重病,住院花了3万多元,正愁得没办法。刘桂珍告诉他,合作医疗费已经替他交了,让他去办报销手续。一下子报了1万多元,老陈激动地说:“多亏桂珍替我办了合作医疗,要不我真没法过啦。”这件事让乡亲们看到了新农合的好处,后来段家湾村全村群众医保参合率达到100%。

自打赤脚行医以来,刘桂珍从未收过乡亲们的出诊费、注射费。刘桂珍说:“乡村医生最大的好处就是随叫随到。被群众需要,就是我最大的幸福。”

娃娃们的课一节也不能耽误

“当年在王家会小学上学时,刘桂珍老师不仅给我们上课,还给家远住校的孩子们做饭,照顾孩子们的生活起居。”现在在段家湾村担任网格员的杨晨宇,提起刘桂珍老师就有说不完的感激和感动。

段家湾村山大沟深,贫穷落后,生活条件艰苦,城里的教师都不愿意到段家湾教书。有的人来了后,待不了几天就走了。有段时间,因为没有老师,村小学15个学生都不得不停课。村民们担心,外面的老师不想来,那娃娃们就要成文盲了,村干部也很着急。1988年,村干部给刘桂珍做工作说:“你看咱这也没有别人了,你就暂时给学生代代课,等分配来新的老师,你就不用代课了。”

当时,父亲是村党支部书记,他以一种命令的口气对刘桂珍说:“你必须给代一段时间课,不然的话,学校就要‘塌’了,以后咱村的娃娃们可就苦了。”

面对父亲坚定的态度和严厉的眼神,刘桂珍最终还是答应了。一年、两年……多少年过去了,也没有等来正式的老师。她就一直以代课教师的身份给孩子们上课,一干就是29年。

1996年,村里改建校舍,学校得暂时停课。停了课,娃娃们可怎么办?盖房可不是一天两天的事,刘桂珍就把15个学生带到自己家里。课桌凳搬不进去,她就把家里的饭桌、床、缝纫机当桌子;没黑板,自己做了一块简易黑板。就这样,刘桂珍在自己家里坚持给学生们讲完了一个学期的课。多年来,段家湾小学没有一个学生辍学,全村适龄儿童的入学率、巩固率和小学毕业生的合格率都达到98%以上。2006年,因为学生太少,段家湾村的学校被合并到邻村王家会村。从此,从段家湾到王家会村这一段5里的山路,刘桂珍日复一日地又走了十几年。

2017年农历二月初六下午6时,刘桂珍正在学校上课,家里忽然打来电话说“爹快不行了”,让她赶紧回家。刘桂珍安顿好学生,赶紧骑上电动车往家里赶。可是紧赶慢赶还是没见上父亲最后一面,这成为刘桂珍终身无法弥补的遗憾。但让她感激和感动的是,父亲出殡那天,四面八方,沟里邻村,还有搬迁到城里的乡亲们全都回来为父亲送行。看着这些纯朴善良的乡亲们,刘桂珍觉得所有的付出都值得了。

刘桂珍说:“教书很累,但有时也感到很欣慰。”她见证了山里娃不屈不挠的求知求学经历和山村教育发展的历程,也赢得了乡亲们更多的尊重。可以说在段家湾,40岁以下的人几乎都是刘桂珍的学生,其中还有一些学生考上了大学。

架起党与群众之间的“连心桥”

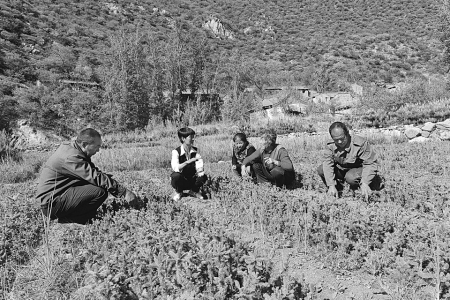

9月8日,段家湾村民杨锁文一大早来到自家地里侍弄油松苗,正好碰上前来巡查的刘桂珍。看着满地绿油油的油松苗,刘桂珍再三叮嘱他要勤锄草、勤浇水,争取卖个好价钱。靠种植油松苗发家致富的杨锁文感慨地对笔者说:“如果没有桂珍书记,我们现在也摘不了贫困村的帽子。”

段家湾村地下无资源、地上无企业、集体无收入,曾经是全县的深度贫困村。1996年,刘桂珍71岁的老父亲因身体原因辞去村党支部书记职务,组织上推荐她接替父亲。刚开始刘桂珍思想上有压力,父亲不时给她打气鼓劲,说:“党员就要在群众需要的时候,挺身而出。你不干,谁干?”于是,刘桂珍又挑起了村党支部书记这副担子。2003年村委换届,她又当选为村委会主任。从此,支书、主任一肩挑。

为了让村民摆脱贫困,刘桂珍决定发动群众在河滩地里种油松苗。受多年生产习惯和封闭思想的束缚,老百姓害怕做不成赔钱,谁也不敢干。于是2009年,刘桂珍带头在自家承包的3分河滩地里种上了营养袋油松树苗。经过两年的精心管护,第三年春天就见到成效。刘桂珍自家3分地树苗卖了7.5万元,相当于种庄稼的近百倍收入。看到油松苗赚钱了,全村人都想跟着发展育苗产业,一下子全村树苗种植面积达到100多亩。通过发展育苗产业,村民收入翻了好几番。

在组织群众稳定发展育苗产业的同时,刘桂珍千方百计为乡亲们开辟更多的致富门路。段家湾周围山坡上生长着不少野生的串地龙、苍术、柴胡、枸杞等中草药,她发动群众利用农闲时间上山刨药材,好点的一年能收入五六千元,差点的也能卖个两三千元。

段家湾村及所属的7个自然村,都是抬头看大山、低头见石头的山庄窝铺。要想从根本上改善大山深处贫困群众的生产生活条件,移民搬迁无疑是最好的选择。刘桂珍率先拿出省吃俭用积攒下的8万元钱,又借了4万多元,第一个购买了一套县移民小区楼房。在刘桂珍的带动下,段家湾本村的13户村民在县城移民小区买下了楼房,搬出了大山。段家湾所辖的7个自然村的大部分群众也决定搬迁。而她自己,则因村里的工作,特别是不忍心丢下一个个有情有义的乡亲,新楼房至今一直空着,一次也没住过。

支部是堡垒,党员是旗帜。刘桂珍始终以一名共产党员的标准严格要求自己。她说:“尽自己最大力量去帮助别人,人生才有价值,才有意义。”前些年,在经济条件极其艰苦的环境下,刘桂珍带领村“两委”班子,没有开会场所,就把会开在自己家;没有学习的地方,就在田间地头进行。条件再艰苦,也不能影响工作。作为党支部书记,刘桂珍紧紧围绕基层组织建设,严格落实“三会一课”“四议两公开”工作法,认真抓好党建工作,扎实开展党史学习教育,进一步规范党支部政治生活,着力提高全村党员的思想认识和行动自觉。

一辆电动车、一个卫生箱、一盒白粉笔、一台播放机、一部手机……就是刘桂珍干工作做事情的“家伙什”。弯弯的山路、七高八低的民房农舍、三尺讲台、田间地头,甚至自个家的炕头桌前……就是刘桂珍施展的“舞台”。几十年来,刘桂珍凭借一腔热诚和无怨无悔的工作,换来了成百上千百姓的安康,换来了一批又一批孩子的快乐成长,换来了小山村的脱贫与致富、和谐与安宁。她用自己的一言一行,架起了党与群众之间的“连心桥”,诠释了一名农村党员对党的赤胆忠心。

把基层党员的心声带到北京去

今年5月31日,当刘桂珍当选为中国共产党第二十次全国代表大会代表的消息传到段家湾时,这个安静的小山村沸腾了。县里的领导、乡里的干部、村里的乡亲,以及刘桂珍的亲朋好友都为她送来了祝福。乡亲们激动地说,他们做梦也没有想到这个不足百人的小山村能走出一名全国党代表。

面对这份沉甸甸的使命和责任,刘桂珍则显得非常平静。她说,全国各地比她工作成绩突出,比她为祖国和人民作出贡献更大的共产党员多的是,组织把这个重任放到了她的肩上,她就要认真履行一名党代表的职责,把基层党员的心声带到北京,把人民群众的幸福生活说给习近平总书记听。

组织的信任,乡亲们的支持,让刘桂珍更加坚定了全心全意为人民服务的信念。她信心满满地规划着段家湾村的发展前景。

采取“合作社+基地+农户”的模式,巩固发展以苗木为主的生态种植业,积极推进育苗产业基地提升、扩量、增效;采取村集体及村民各类资金、资产入股合作的方式,以代县优质酥梨为原料,配以古法熬制,生产生态梨膏;按照“村委规划用地+实体公司承租+农户就业”的产业发展模式,打造优质艾叶、代半夏、黄芩等药材种植基地;利用段家湾村全年山泉水不断的资源优势,建一座矿泉水厂;利用搬迁村野生艾草大面积生长的优势,从事低投入的养生艾绒或艾条加工,打造道家养生“药王”精品艾绒示范基地;在段家湾村周边荒山、荒坡上种植山桃花、枫树等景观植物,利用段家湾村优美的自然风光和独特的建筑风格,依托刘桂珍本色名片,加快提升游客用餐、住宿、娱乐等接待能力,打造民宿旅游;积极参与合作峪河源漂流二期项目,让游客游在段家湾,吃在段家湾,住在段家湾。

聊起村子未来的发展,刘桂珍眼里闪着光亮。她表示要倍加珍惜光荣身份,不负信任与重托,忠实履行庄严使命和神圣职责,自觉为广大党员带好头、做示范,时时处处以先锋模范作用彰显党的先进性和纯洁性。

李刚 王志峰