文学路上,一盏永不熄灭的灯

人一旦有了梦想,就有了“野心”。

上初中时,有个语文老师叫薛德荣,他常常把我的作文当作范文在班上朗读。那年冬天,下了一场雪,薛老师出了个作文题目《雪》。我稍加思索,便洋洋洒洒写了两三页。后来,这篇作文不仅被薛老师当作范文在班上朗读了,而且还张贴在教室后面的作文园地专栏。

上高中时,我的梦想是当一名记者或者作家。参加工作后的那几年,我常常为自己的梦想而奋斗。趴在宿舍的床上、家里的炕沿上、吃饭的小桌上、车间的角落里,甚至在夜晚的月光下,写日记、写小说。那时没有电脑,一篇文章写完后,再用复写纸整整齐齐抄写一遍,自己留一份底稿,给编辑部寄一份。编辑们都十分敬业,每稿必复,而且是用钢笔一字一句地书写。记得有一篇最长的小说,大概有四十几页稿纸,也就是一万字左右。我寄给东北一家杂志社,有个编辑看完后,足足回复了两页多字,指出了问题和不足,对其中的段落和写法进行了肯定,这封回信我保存了好多年。尽管这篇小说没有被采用,但给了我坚持写下去的勇气和信心。

在那个全民文学热的年代,为了给全国众多没有考上大学的青年人一个深造的机会,山西省办了一所特殊的大学。它不设门槛,没有教室,没有围墙,不论年龄大小,只要报名就可以进入大学——这就是由《山西青年》杂志社创办的全国第一所别具特色的刊授大学。

上刊授大学,也是我参加工作后的事情,报名上学也是为了进一步提升自己。记得厂里有个工会主席叫王因才,是个爱学习的厂级干部。还有个工人叫鲁红龙,与我岁数差不多,也是个爱好写作的人,我们三个人一起报名。那时候我的月工资也就二十多元,除去大部分交给父母和留一点生活费外,剩下的我全都用来买书和订阅杂志,其中《小说月报》和《小说选刊》这两本杂志,我连续订阅了二十多年,至今我的书柜里还保存有不少八九十年代的刊物。

那时我最爱去的地方是图书馆。很多时候,只要不上班,我就骑车到县城稷王庙里的图书馆看书。书看得多了,写作的劲头就大了。慢慢地我对写作已经成竹在胸,渐入门道,坚持把每天的所见所闻记在笔记本上。

功夫不负有心人。1985年6月,我的第一篇短篇小说《静夜》,终于发表在县文化馆主办的《枣花》杂志上,那年我23岁。当时的杂志主编是肖霖生,这是一位待人和蔼、很有才华的老师。小说发表后,他给了我很大的鼓励,推荐我参加了县里的作代会。1989年5月18日,我的第一篇新闻稿件《铁算盘——季薇》发表在了《山西日报》上;1990年3月20日,我的第一篇小小说《选举》发表在了当时的《山西日报·农村版》,也就是现在的《山西农民报》。紧接着,我与肖霖生老师合写的报告文学《庆贺的时候到了》,又发表在1990年3月24日的《山西日报》。

凭着自己的爱好和实力,凭着在省市级报刊发表的大量文章,1995年8月,我被当时的县领导看好,从企业调入县政府办公室从事秘书工作。在这个有一千多人的全县大企业,那年我真的成为“头号新闻”了。一个农民的儿子,凭着发表的诸多文章,鱼跃龙门。但不管怎么样,我总算实现了一个华丽转身。我首先要感谢借调山西日报社工作时认识的几个老师,是他们不厌其烦地指导我,帮助我,才让我在写作的路上不断提高,有了很大的进步。记得那是1993年,征得厂领导同意,我在山西日报工商部学习了大半年。采访的脚步从大同到运城,从山西到河南,从厂矿企业到党政机关,上至省委领导,下至普通百姓,我都写过,从而奠定了我的写作基础。

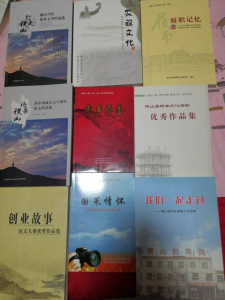

从上世纪80年代开始到2008年的这二十多年时间,我发表在全国各地报刊的新闻、摄影、小说、散文等,达到上百万字,各种获奖证书有二三十本。2000年,我出版了30万字的作品集《摘下满天星》。时任山西日报常务副总编、山西晚报社长兼总编辑翁小绵亲自给我这本书写了序言,印刷二千多册全部销售一空。两年后,我被评定为“中级记者”职称。

2008年5月,我从《稷山报》副社长的工作岗位上调到了文联,担任了文联主席,开始从事领导工作。在文联主席这个岗位上,我干了十二年,时间之长不仅在全县史无前例,恐怕在全省也不多。在此期间,我充分发挥自己的特长,先是办了一份文学类报纸《枣花》报,给全县爱好写作的人提供一块发表作品的园地,之后又多次举办征文、书画、摄影等全县乃至全国性的赛事;连续两次策划举办文联“迎新春”文艺晚会;评选了首届和第二届“稷山县十佳艺术家”,对他们进行了隆重的表彰;主编和出版了《乡音乡情》《行走稷山》《沧桑稷山》《枣乡枣香》等二十多本书籍,加入了山西省作家协会,出席了全省第六、七届作代会等。

2019年,我从文联工作岗位上退居二线。人退了,但工作激情不退,除继续办好《枣花》报之外,还写了大量的文章,特别是三年疫情和稷山县遭遇六十年不遇的特大洪灾后,我及时深入一线,写了许多文章。散文“回家的路”、报告文学“汾河岸畔党旗红”、小说“婚礼即将举行”等作品先后在《山西日报》《山西农民报》《运城日报》《河东文学》等省市级报刊发表。2021年,《生活晨报》《运城晚报》记者对我进行了专访,并分别写出了《枣花香里飘文坛佳话诗书画中咏稷山文化》和《郑天虎:文学路上追梦人》的访谈录,相继在省市报纸上刊登。目前,我的第三本个人作品集《一个有故事的地方》正在出版之中,著名作家、山西省作家协会主席李骏虎专门写了序言。

而今的我,虽然即将正式退休,但生活依然很充实。写小说、写散文、写新闻报道;发抖音、学跳舞、不时去旅游。从一名高中毕业生,到成为记者、作家,我无遗憾;从一名企业工人,到领导干部,我知足了。我们这代人,受过的苦太多,但我们苦中有乐,苦中有甜,过去的经历已经成为我们人生中的一笔宝贵财富。

退而不休,还需再接再厉;老骥伏枥,仍是壮心不已。人可以不成功,但不能不努力。我们都是追梦人,在自己热爱的领域一直坚持不懈,不忘初心,生活才会更加美好!

郑天虎