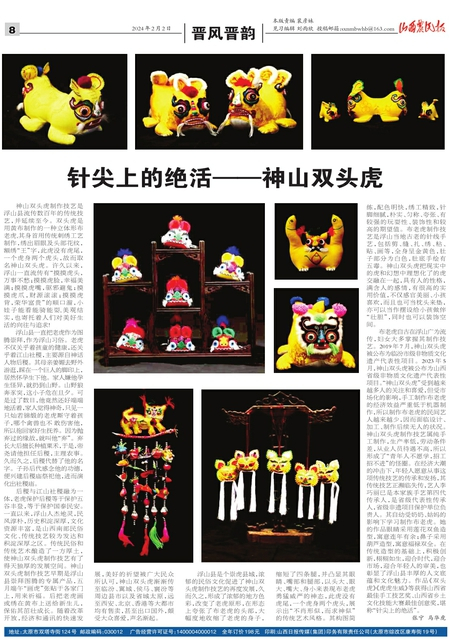

针尖上的绝活——神山双头虎

神山双头虎制作技艺是浮山县流传数百年的传统技艺,并延续至今。双头虎是用黄布制作的一种立体形布老虎,其身首用传统刺绣工艺制作,绣出眉眼及头部花纹,额绣“王”字,此虎没有虎尾,一个虎身两个虎头,故而取名神山双头虎。许久以来,浮山一直流传有“摸摸虎头,万事不愁;摸摸虎脸,幸福美满;摸摸虎嘴,驱邪避鬼;摸摸虎爪,财源滚滚;摸摸虎背,荣华富贵”的顺口溜,小娃子能看能骑能耍,美观结实,也寄托着人们对美好生活的向往与追求!

浮山县一直把老虎作为图腾崇拜,作为浮山习俗。老虎不仅关乎着孩童的健康,还关乎着江山社稷,主要源自神话人物后稷。其母亲姜嫄去野外游逛,踩在一个巨人的脚印上,居然怀孕生下他。家人嫌他孕生怪异,就扔到山野。山野狼奔豕突,这小子危在旦夕。可是过了数日,他竟然还好端端地活着,家人觉得神奇,只见一只灿若锦缎的老虎厮守着孩子,哪个禽兽也不敢伤害他,所以抱回家好生抚养。因为抛弃过的缘故,就叫他“弃”。弃长大后擅长种植粟禾,于是,帝尧请他担任后稷,主理农事。久而久之,后稷代替了他的名字。子孙后代感念他的功德,便兴建后稷庙祭祀他,进而演化出社稷庙。

后稷与江山社稷融为一体,老虎保护后稷等于保护五谷丰登,等于保护国泰民安。一直以来,浮山人杰地灵,民风淳朴,历史积淀深厚,文化资源丰富,是山西南部民俗文化、传统技艺较为发达和积淀深厚之区。传统民俗和传统艺术酿造了一方厚土,使神山双头虎制作技艺有了得天独厚的发展空间。神山双头虎制作技艺早期是浮山县崇拜图腾的专属产品,五月端午“画虎”张贴于各家门上,用来祈福。后把老虎画或绣在黄布上送给新生儿,保佑其茁壮成长。随着改革开放,经济和通讯的快速发展,美好的祈望被广大民众所认可,神山双头虎渐渐传至临汾、翼城、侯马、襄汾等周边县市以及省城太原,远至西安、北京、香港等大都市均有售卖,甚至出口国外,颇受大众喜爱,声名渐起。

浮山县是个崇虎县城,浓郁的民俗文化促进了神山双头虎制作技艺的再度发展,久而久之,形成了浓郁的地方色彩,改变了老虎原形,在形态上夸张了布老虎的头部,大幅度地收缩了老虎的身子,缩短了四条腿,并凸显其眼睛、嘴部和腿部,以头大、眼大、嘴大、身小来表现布老虎勇猛威严的神态,此虎没有虎尾,一个虎身两个虎头,展示出“不肖形似,而求神似”的传统艺术风格。其构图简练,配色明快,绣工精致,针脚细腻,朴实、匀称、夸张、有较强的玩耍性、装饰性和较高的期望值。布老虎制作技艺是浮山当地古老的针线手艺,包括剪、缝、扎、绣、粘、贴、画等,全身呈金黄色,肚子部分为白色,肚底手绘有五毒。神山双头虎把现实中的虎和幻想中理想化了的虎交融在一起,具有人的性格,满含人的感情,有很高的实用价值,不仅感官美丽、小孩喜欢,而且也可当枕头来垫,亦可以当作摆设给小孩做伴“壮胆”,同时也可以装饰空间。

布老虎自古在浮山广为流传,妇女大多掌握其制作技艺。2019年7月,神山双头虎被公布为临汾市级非物质文化遗产代表性项目。2023年5月,神山双头虎被公布为山西省级非物质文化遗产代表性项目。“神山双头虎”受到越来越多人的关注和喜爱,但受市场化的影响,手工制作布老虎的经济效益严重低于机器制作,所以制作布老虎的民间艺人越来越少,因而面临设计、加工、制作后续无人的状况。神山双头虎制作技艺属纯手工制作,生产率低,劳动条件差,从业人员待遇不高,所以形成了“青年人不愿学,招工招不进”的怪圈。在经济大潮的冲击下,年轻人愿意从事这项传统技艺的传承和发扬,其传统技艺正濒临失传,艺人李巧丽已是本家族手艺第四代传承人,是省级代表性传承人,省级非遗项目保护单位负责人。其自幼受奶奶、姑妈的影响下学习制作布老虎。她的作品眼睛采用莲花双鱼造型,寓意连年有余;鼻子采用葫芦造型,寓意福禄双全。在传统造型的基础上,积极创新,栩栩如生,迎合时代,迎合市场,迎合年轻人的审美,也彰显了浮山县丰厚的人文底蕴和文化魅力。作品《双头虎》《虎虎生威》等获得山西省最佳手工技艺奖、山西省乡土文化技能大赛最佳创意奖,堪称“针尖上的绝活”。

张宁 马华虎