一本老账

(一)

2021年11月底,我有幸参加华东师范大学举办的第五届地方文史高级研修班。在课堂上聆听了科大卫、曹树基、鲁西奇等专家老师关于地方文献收藏研究的讲座,收获颇多。同时也结识了全国各地爱好地方文献的朋友,其中初次结识的上海交通大学袁为鹏先生还赠我一本他和黄英伟先生合编的《民国中产阶级账本:体面地用好每一文钱》一书。这本书我之前就曾关注过,不成想在学习班上能够见到该书的作者并得到亲笔签名赠书。该书是民国一位中产阶级——安徽宿州货栈经理的个人日常收支账本,两位作者对该账本做了的详细考证与分析,深入剖析账本主人在1936年至1942年间的日常收支和若干重要社会经济活动,包括家人生病、死亡、殡葬、祭祀活动,下乡收租,书籍购买与阅读,社交礼仪,战时应变及爱国捐献等,从中透视账本主人新旧杂糅与中西融通的文化性格,其行事风格既体现较高的经济理性,又带有深厚的中国传统文化烙印;初步看过这本书后,对我启发很大。即便单独一册账本也是有它的研究价值的。所以在以后淘书的过程中,我特别留心这类的生活账本。

2021年12月12日,正值周末,我和往常一样,早上起来,吃了早饭,便匆匆赶往太原市开化寺古玩城淘书。去了之后,先是联系了一位开店的店主,名叫雷平,他的店铺在古玩城的三层,他有许多我要收藏的民间手抄本,在我去之前就联系过他,约好来他店里看看。然后挑选购买了几本山西的识字读本——杂字。

交易完成之后,我去了另外一家古董店,店名叫珍宝斋,主要经营杂项,也兼营纸品。刚一进店,店主就热情主动打招呼,问我要什么。我问他有没有账本?他说,有,刚收集了一本。老板便从柜台底下的一个箱子里拿出了一本,整个账本揉成了一团,皱皱巴巴,内页折叠,看起来像是古代蝴蝶装的古书。我大概翻了一下,虽然账本的品相不好,但账本里的字却写得很工整漂亮,从开头到结尾时间恰恰是一整年,相对比较完整。民间文书的整体性收藏非常重要,整体性收集能够为今后的整理研究提供较为完整的信息。如果一组资料,分身多处,资料整理研究的价值会大打折扣。我问他还有没有与这个账本一起的其他相关资料。店主说,他就只收到这一本。我想,一本也难得,问多少钱?店主开价八百元,最后搞了搞价,花三百元收入囊中。

回家之后,我把账本一页一页展开抚平,褶皱的地方再用熨斗烫平整,用石头压了几天,再次拿出来,账本就平整多了,这是收藏者经常做的事。

(二)

山西民间过去的账本、契约、杂字、手抄医书、卦书、善书、尺牍等纸质文献留存的较多。在农村,老百姓多有敬惜字纸的传统,只要一张纸上面有字,他们就会像敬畏神明似的妥善保存起来,不会扔掉,也不用做手纸,更不会在纸书上面胡写乱画,否则会被认为是对字纸的大不敬,这样的潜在心理客观上保护了民间文化。

山西百姓爱记账素有传统,无论红白喜事,还是盖房建屋,或是做小买卖,或是生活开销,都会把收支账目记下来,家家户户都有好几本账。这些账本能够保存下来,非常珍贵、难得,是百姓生活的真实记录。往远处一点说,明清时期,辉煌一时的晋商的经营细节都体现在账本中。丰富多样的晋商账簿,不仅展现了晋商的经营方式与经营规模,更体现出晋商重视成本核算、善于精打细算的经营理念。

(三)

当年梁启超先生倡导新史学,即重视“在寻常百姓家故纸堆中往往可以得极珍贵之史料”。

无论是商业账册、村社账册,还是家庭生活账册,都是百姓在日常生产、生活和社会交往过程中为了某种目的而留下的凭据和记录,真实反映了当时社会的政治、经济、文化状况和人们的日常生活、人际交往、家庭关系、个人遭遇等。可供社会学、历史学、民俗学、教育学、语言学等学科研究参考,具有多学科的研究价值。

自从中国发明了造纸术和印刷术,中国的文化发展与传承进入了一个新的阶段。纸寿千年,书写民间各种文书的纸张,百姓书写方便,使用广泛,保存时间久远,留下了基层百姓的生活细节,恰如历史留下的微痕,成为中国历史和社会的史料增量,从中可以窥见百姓的喜怒哀乐,悲欢离合。

收集到的这一册老账本,亦是如此,隐藏着账本主人的生活工作的细节,恰是中国特定时代社会发展的缩影与见证。要想深入了解账本的内容,对账本的性质做一准确判断至关重要,那么,这是一个什么账本呢?

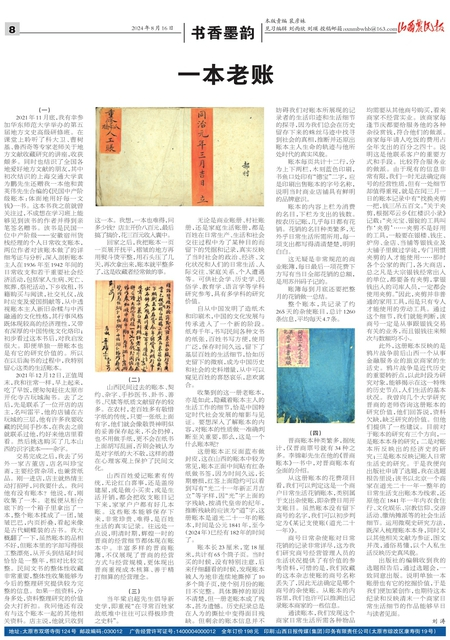

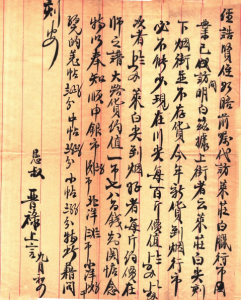

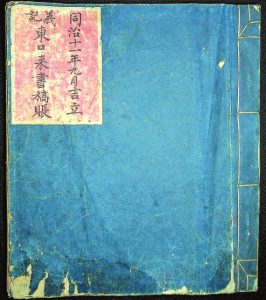

这册账本正反面蓝布做封皮,这在山西的账本中较为常见,账本正面中间贴有红条纸做书签,因为时间久远,长期磨损,红签上面隐约可以看到写有“光二十一年新正月吉立”等字样,因“光”字上面的字残缺,按清代皇帝的纪年,推断残缺的应该为“道”字,这册账本是道光二十一年的账本,时间是公元1841年,至今(2024年)已经有182年的时间了。

账本长23厘米,宽18厘米,共计有65个筒子页。当时买的时候,没有特别注意,后来仔细翻看的时候,发现账本被人为地非连续地撕掉了10多个筒子页,使个别月份的账目不完整。具体撕掉的原因不清楚,但一册老账本成了残本,甚为遗憾。历史纪录总是在人为的撕扯中变得面目残缺。但剩余的账本信息并不妨碍我们对账本所展现的记录者的生活印迹和生活细节的探寻,因为我们总会在历史留存下来的蛛丝马迹中找寻到社会的真相,推断并还原出账本主人生命的轨迹与他所处时代的真实风貌。

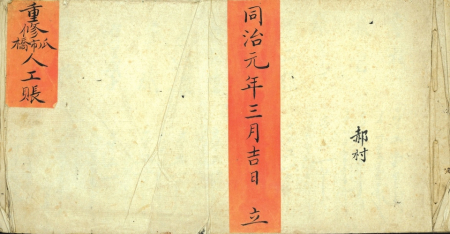

账本每页共计十二行,分为上下两栏,木刻蓝色印刷,书鱼口处印有“德宝”二字,应是印刷出售账本的字号名称,说明当时商业店铺具有鲜明的品牌意识。

账本的内容上栏为消费的名目,下栏为支出的钱数。按农历记账,几乎每日都有花销。花销的名目种类繁多,无外乎日常生活所需所用,每一项支出都写得清清楚楚,明明白白。

这无疑是非常规范的商业账簿,每日最后一项花费下方写有当日全部花销的总额,是用苏州码子记的。

账簿每到月底还要把整月的花销做一总结。

整个账本,共记录了约265天的杂使账目,总计1260条信息,平均每天4.7条。

(四)

晋商账本种类繁多,据统计,仅晋商票号就有34种之多。李锦彰先生在他的《晋商账本》一书中,对晋商账本有全面的介绍。

从这册账本的花费项目看,我们可以判定这是一个商户日常生活花销账本,类别属于支出杂使账,即杂费日用开支账目。虽然账本没有留下商号的名字,我们可以初步判定为《某记支使账(道光二十一年)》。

商号日常杂使账对日常花销的记录非常详尽,这为我们研究商号经营管理人员的生活状况提供了有价值的参考资料,可惜的是,我们收藏的这本杂志使账的商号名称丢失了,因此无法确定是哪个商号的杂使账。从账本的内容里,我们也许可以推测出记录账本商家的一些信息。

通读账本,我们发现这个商家日常生活所需各种物品均需要从其他商号购买,看来商家不经营实业。该商家每逢节庆都要给服务他的各种杂役赏钱,符合他们的做派。商家每年请人吃饭的费用占全年支出的百分之四十。说明这是他联系客户的重要方式和手段。比较符合服务业的做派。由于现有的信息非常有限,我们一时无法确定商号的经营性质,但有一处细节却值得重视,就是在闰三月一日的账本记录中有“找换夹剪一把,钱三吊五百文。”关于夹剪,根据邓云乡《红楼识小录》记载:“夹元宝、银锭的工具叫作‘夹剪’……夹剪不是好用的工具,一般要在银楼、钱庄、炉房、金店、当铺等银钱业及大铺子里做过学徒,专门用惯夹剪的人才能使用……那时各个公家的衙门,各大商店,总之凡是大宗银钱经常出入的单位,都要备有夹剪,掌银钱出入的司库人员,一定都会使用夹剪。”因此,夹剪并非普通的家用工具,而是只有专人才能使用的劳动工具。通过这个细节,我们就能判断,该商号一定是从事跟银钱交易有关的业务,而且银钱往来频次与数额均不小。

此外,这册账本反映的是鸦片战争前后山西一个从事金融服务业的旅京商家的生活史。鸦片战争是近代历史的重要转折点,以此时段为研究对象,能够揭示在这一特殊的历史节点,人们生活的基本状况。我曾向几个大学研究晋商的老师咨询这册账本的研究价值,他们回答说,资料欠缺,缺乏研究的价值。但他们提供了一些建议。目前对于账本的研究有三个方向,一是账本本身的研究;二是对账本所反映出的经济史的研究;三是账本反映记账人日常生活史的研究。于是我便向出版社申请了选题,我在选题报告里说:该书以北京一个商家在道光二十一年一整年的日常生活支出账本为线索,还原他在1841年一年内衣食住行、文化娱乐、宗教信仰、交游活动、缴纳摊派等的社会生活细节。运用微观史研究方法,既深入梳理账本本身,同时又以其他相关文献为参证,图文并茂,通俗易懂,以个人私生活反映历史真风貌。

出版社的编辑收到我的选题报告后,通过选题会,一致同意出版。说明单独一本账册也有它的挖掘价值,于是我们便加紧创作,也期待这本纪录和反映清末一个商家日常生活细节的作品能够早日与读者见面。

刘涛