看电影

好多朋友看过《哪吒之魔童闹海》之后心潮澎湃,纷纷建议我也去看。年近六旬的我总觉得看动画片显小儿科了,可终究被女儿“诱惑”着去了万达影城,也终究被震撼到了,无论情节还是场面,文化传播还是高端特技,都让我百感交集。时代在发展,科技在进步,人们的品位在提升,“哪吒”到底用了什么魔力,可以做到老少皆宜,做到超145亿票房的?

这个问题让我心灵深处也住进了一个“魔”,它在翻江倒海地“闹”,直到翻腾起那半个多世纪以前的“浪花”。

从少年到青年,从青年到中年,从中年到老年,一路走来,无论是在农村,在县城,还是在省城;无论在小学、中学、冶校,还是参加工作后至今,电影似一位得道的高人,似一位力量无穷的智者,潜移默化地教育我,鼓励我,他给我带来了幸福和欢欣,也带来了乐观和豁达。特别是在那物资短缺、生活艰苦的岁月中,他给我带来黑夜里的亮光,带来清苦中的甜美,带来奋进中的力量!

我看的第一部电影是《卖花姑娘》,那天村里的大喇叭一早就不厌其烦地广播:“晚上要放映电影”。在那个贫穷的日子里,在落后的小山村,在文化生活单调到可以忽略的时代,听到这个好消息,全村沸腾了,大人小孩欢呼雀跃,不等天黑就早早吃过晚饭,全家齐出动,搬上凳子去戏场。放映员周围早已忙作一团,帮着提铁箱子的,放置电影机的,帮忙倒片的,接线挂灯的,拉绳子的,扯银幕的,万事俱备,只欠东风了。大家急不可耐地等待着天黑,期盼着放映员快点吃饭,渴望着电影早些开演。随着放映机上的两个圆盘带动着胶片的转动,一束光影投射到约20米处高高挂着的银幕上,终于放映了。好多年轻人举起双手,在光影中比画着各种手势,银幕上随之出现了“公鸡”“兔子”“啄木鸟”“飞马”等手影,大家欣喜若狂。正式开演后,白色的银幕上出现了会说话、能活动的人,嘹亮的声音传出老远。我第一次看电影,好奇又新奇,这些人是从哪里来的?他们不吃饭吗?音箱里怎么会有声音呢?……想着想着,一会儿又和发小追跑、嬉戏,父亲一顿训斥,我才安静地坐下来,只记得看到一个小女孩从树上摘了一颗枣吃,就被一个“坏人”推倒在药罐上,被烫瞎了双眼,那坏人好坏,好狠毒,虽然我还小,却恨死了那个“坏人”,也可怜那个小女孩,它吸引我看到了最后,才发现周围的阿姨、婶婶早已泪流满面。《卖花姑娘》让我对电影有了懵懂的认知,也因此喜欢上了看电影。后来,只要听说放电影,不管严寒酷暑,不管在本村、邻村,不管路途远近,我几乎场场不落,有时帮放映员点小忙,还可以坐到他旁边的箱子上看电影。

我读小学时,“212”地质勘探队驻扎在我村,为感谢他们的艰苦劳动,丰富他们的文化生活,时不时会有慰问团到来给他们放电影。沾了他们的光,我们也得到了看电影的机会。小小的场地,却吸引了本村、邻村,甚至十里八乡的众多乡亲,大家挤在一起,伸长脖子,踮起脚尖,或站在凳子上,或远远地在北边的大路上,爬到粗壮的杨树上,站在学校的房顶上看。我个头小,看不到,只好与发小一起到幕后看,由于画面是反的,只能一边笑着,一边揣摩着看,居然也能看懂。经年累积下来,我看过《春苗》《列宁在十月》《创业》《烽火少年》《红灯记》《白毛女》《雷锋》等电影,从中我学会了热爱劳动、助人为乐。

我的家乡是太行山革命根据地,因而也看了更多战争题材的电影,如《智取威虎山》《平原游击队》《铁道游击队》《地道战》《地雷战》《渡江侦察记》《侦察兵》《永不消逝的电波》《上甘岭》《南征北战》《打击侵略者》《董存瑞》等,影片中的一幕幕动人场景我至今记忆犹新,我总也忘不了董存瑞舍身炸碉堡的英雄壮举,忘不了《英雄儿女》中王成“为了胜利,向我开炮!”的惊天动地的喊声,忘不了保护密电码的李玉和,游击队长李向阳,铁人王进喜等,他们都是英雄,是正面人物,而王连举、刁得一、胡汉三等都是叛徒,是反面人物。电影反着尚可看,可人一旦“反”了,将成为千人恨、万人骂的坏蛋。

最有趣的是看完电影,模仿英雄人物“演戏”,记得我们那片的大小孩子们,在“孩子王”建民哥和马三狗的带领下,我们十多个年龄差不多的孩子组织在一起,用废报纸,旧书折叠成“八路帽”“手枪”“机关枪”“腰带”等,扛着“红樱枪”“步枪”“大刀”,全副“武装”后,威风凛凛地去打游击、抓“坏蛋”。那时谁也不想当“坏蛋”,有一次逼邻居的小孩扮演,他哭着喊着去告了他娘,我们挨了一顿骂,至此我们村就没有“坏人”了,大家一起去村外夜巡抓“小偷”……现在想来,儿时的游戏还有一股无形的力量在激励着我,从那时起我们就黑白分明,从善如流。

我考上县城高中那年正月,还看了一场特殊的电影。村里闹完红火已是后半夜,还要放电影,大家又冷又饿又瞌睡,也许是放映机也累了,银幕上总是白花花一片,我们“看”了一场无影的电影,所以只记得看到破晓,全不知是什么名,现在想想很是可笑。

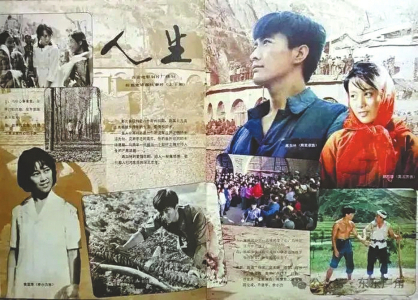

除看学校组织的《青春》《青春似火》《哪吒闹海》《从奴隶到将军》等励志电影外,周末,我们一帮穷学生结伴,奢侈地花一毛五或两毛钱去学校西头的电影院看场电影,运气好的话,碰到熟人,也许能带着混进去。那时,看电影基本是枯燥的学习生活中唯一的调剂品。有《小花》《芙蓉镇》《燕归来》《许茂和他的女儿们》《高山下的花环》。那时听说《爱情与遗产》的主演韩月乔是我们左权人,家乡出电影明星还真有一种自豪感。李连杰主演的《少林寺》,想起主人公刻苦练功的片段,就会催我奋发。印象最深的是路遥的《人生》,高加林让我学会了冷静地面对人生,激发我努力改变命运,看罢后那篇发自肺腑的《观后感》成为我的人生转折!

想当初,高中的学习生活是艰苦的,我孤身在外,缺衣少食,还经常挨饿受冻,如《平凡的世界》里的孙少平,至今不想再追忆,好似流血的伤口,刚刚结疤,又要扒开撒盐似的疼。最难过的是第一年高考失利,我心灰意冷,有一种想放弃的冲动。是曾经看过的电影给了我力量,想起八路军冲锋陷阵,想起红军长征经历的苦难,想起家中老父亲对我的期盼,我就责备不争气的自己,于是又咬牙前行,最终,考上了太原冶金工业学校,跳出了“农门”,吃上了供应粮。

到了冶校,学习压力相对小了,看电影的机会也大大增加了,学校公演的思政片,如《雷雨》《周恩来》《青春万岁》等我定会如约而至。但大多数的电影是在校外看的,每当从校园报栏内的《山西日报》《太原晚报》看到中意的电影预告,就和老乡或同学一起,步行或乘公交车,到十三冶、柳巷、宽银幕、体育馆等处去观看,《庐山恋》《夜半歌声》《牧马人》《爱与恨》《小街》《咱们的牛百岁》《退伍兵》等都是我喜爱有加的好片子。回来晚了,我们就在旱西关小摊上花二角五分钱喝碗馄饨,热乎乎的,真香!有时海民(在职代培)会大方地请我们老乡撮一顿,花二三十元,炒几个菜,我们边吃边回味着电影里的精彩镜头,大家你一言我一语地发表着评论,满足之情溢于言表。

电影《祖国的花朵》中的主题曲《让我们荡起双桨》,激起了我们集体划船游玩的兴致。记得是在国庆节,在学校对面的太原动物园,我们班男女生十二人,分乘几只小船,“飘荡”在公园的湖水中,清风吹来,水波不兴,我们激情地唱着这支歌,体味着苏轼当年吟诵《赤壁赋》的豪情,一种“耳得之而为声,目遇之而成色”的旷达。我们的欢声笑语响彻云霄,想想那时,处于人生最美的年龄,真不是一般的开心!只可惜短暂的两年如石中火,如隙中驹,眨眼即过!

像电影中的插曲一样,班上也有互生情愫的恋人,他们偷偷去离学校较远点的影院,打着看电影的幌子,一起吃饭,逛街,向对方表达自己的爱慕之情,享受惬意的时光,如若被同学、老乡发现真相,也只有羞答答地低下头,试图藏起早已赤红的脸了……还有酷爱电影的宪江,他像着了魔一样,爱电影胜过爱自己,好几次一个人去很远的体育馆看通宵。

工作后事情比较多,看电影的兴致被暂时搁置。但有两场电影却刻在我的脑海里!结婚那天,家人特意请村里的放映队为邻里乡亲演了喜剧片《喜盈门》和《我们村的年轻人》,我和爱人在热闹的人群中享受着“专人专座”的待遇,也许是电影的喜剧性逗乐了我们,也许是那天欢乐的场面感染了大家,每个人都是喜滋滋笑嘻嘻的,那是我人生中最幸福的时刻……

有些电影与我的家乡有关。《血色清晨》是在左权县寒王乡里长村拍摄的,剧中的“吹唱团”由闻名左权县城的梁家班子表演,其主演是左权人巨兴茂,他以这部电影为起点,多年虚心求教,苦心积累,终于逆袭成为全国著名导演,让人刮目相看。我想,这可能就是“只有小角色,没有小人物”的典范吧。片中熟悉的地方,熟悉的人引发了我的思考,心中有梦,就勇敢地去追求。《老井》是在拐儿镇的石玉峧村拍摄的,这部电影获得了第二届东京国际电影节最佳影片奖,也带火了石玉峧村,曾经的小山村,如今已成为闻名一方的文旅写生基地了。

《泰坦尼克号》《春桃》《本命年》《芳华》《阿甘正传》《焦裕禄》《红海行动》《战狼2》《建党伟业》等这些好片子,或以优秀的演技吸引人,或以生动的故事感染人,或以极强的哲理教育人,或以高超的美术震撼人,或以婉转的旋律牵动人,给一代甚至几代人的人生留下抹不掉的回忆……当然,岁月流逝,也带走了我的一些记忆,有一些影片只记得几个片段却想不起片名了。

半个多世纪过去了,我由年少无知到花甲之年,而电影也有了翻天覆地的变化,从黑白到彩色,从有形的胶片到无形的数字,从露天的广场到温暖舒适的影院,从二维到多维……我看着电影长大,电影看着我进步。它是一位忠实的朋友,迷茫时,为我指明方向;小有成绩时,又教我戒骄戒躁,它让我一点点变得成熟、稳重,我与电影共成长!

我们每个人的人生都是一部自编自导的电影,有苦有乐,有悲有喜,不必去想受过的伤,只要心中有希望,日子就有盼头,就不枉来人间走一趟!

我心中的“魔”终于平静下来了,《哪吒2》的主题曲《此生无憾》在我耳边久久回荡!

王东光