【奋斗新征程 建功新时代——非凡十年】大同:写就全方位推动高质量发展新篇章

秦淮、中联、京东等大数据企业的落地,推动大同实现“输电力”向“输算力”的转变。

中国(大同)通用航空产业园,正打造成为集研发、制造、运营、服务于一体的产业集聚基地。

云冈石窟不断增强文物的生命力,推动景区可持续发展,吸引了更多宾朋的目光。

原创舞蹈诗剧《天下大同》在国家大剧院精彩上演。

大同城市建设日新月异,文瀛湖畔风光无限。

大同是中国首批24个国家历史文化名城之一,历史文化底蕴深厚、产业基础扎实、交通区位优越、生态环境优良、发展态势强劲,正面临千载难逢的发展机遇。

牢记习近平总书记殷殷嘱托,全面落实省委部署,大同上下把一体推进传统产业改造提升和战略性新兴产业发展壮大作为攻坚方向,特别是坚决扛起能源保供政治责任,大力发展光伏、风能、地热能、储能和氢能项目,积极探索煤电联营、煤电与新能源联营,努力建设国家综合能源基地。

同时,抢抓构建新发展格局机遇,积极融入京津冀协同发展,大力实施城市更新行动,加快构建现代化基础设施体系,努力在全方位推动高质量发展上不断取得新突破。

党的十八大以来,大同市委、市政府始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神,以党的建设为统领,坚定不移地让党中央和省委重大决策部署落地生根、开花结果,按照市委、市政府确定的各项发展战略目标,砥砺前行,奋力谱写全面建成小康社会的大同篇章。

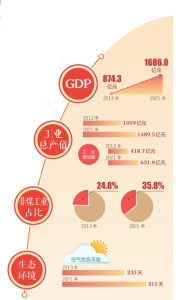

坚定不移贯彻新发展理念,全力推进高质量转型发展实现了新的跨越。十年来,大同市按照“传统产业内涵集约、战略性新兴产业集群规模”的发展方向,基本形成了具有大同特色的现代产业体系。经济增长方式由“输煤炭”向“输算力”、“一煤独大”向“多业鼎立”加快转变。煤炭先进产能占比达到90.7%;新能源电力装机达到662万千瓦,占到全省的五分之一。秦淮、中联、京东等一批大数据产业项目建成投产,装备制造、现代医药、新材料、通用航空等战略性新兴产业占比大幅提升;农产品精深加工产业集群加快布局,北肉进出口平台初具规模,“大同好粮”叫响全国;文化旅游、现代物流、数据服务等生产生活性服务业蓬勃发展,第三产业在经济总量中占比达到51.5%,新旧动能加快转换。坚持“建链、延链、补链、强链”的“链”式思维,大同市当前正坚定不移推进煤炭绿色智能开采和清洁高效利用,集中力量培育壮大战略性新兴产业,着力建设煤炭、电力产业1个千亿级,装备制造、现代医药2个300亿到500亿级,新能源、大数据、文化旅游3个百亿级,新材料、通用航空、节能环保、现代物流4个准百亿级产业集群,加快形成“1+ 9”千百亿级产业集群格局。

全面落实精准扶贫、精准脱贫基本方略,是大同市在脱贫攻坚战中一直坚定的信心。举全市之力向绝对贫困发起总攻,全市31.14万贫困人口全部脱贫,745个贫困村全部出列,6个贫困县全部摘帽;产业扶贫、就业扶贫受到习近平总书记充分肯定,小黄花变成了产值30亿元的大产业;光伏扶贫、就业扶贫受到国务院扶贫办通报表扬,成功举办全国扶贫职业技能大赛、全国光伏扶贫现场会;实施易地扶贫搬迁9.5万人,改造农村危房7.8万户,饮水安全巩固提升惠及116万人,搬迁房发证和饮水安全工作受到自然资源部和水利部表彰;全市建档立卡贫困人口人均纯收入迅速增长。历史性地解决绝对贫困和区域性整体贫困问题,为迈向乡村振兴之路奠定了良好基础。

坚持文化自信,推进产城融合,实现城乡协调发展,是大同市坚定不移的发展方向。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,坚持以文塑旅、以旅彰文,深化“云冈学”研究层次,推动“云冈学”走向世界,云冈文旅别开新局。大力实施古城文化旅游行动,提出古城保护修复三年基本完成、五年全面完善,让古都大同再现恢弘历史风貌;按照“规划先行、政府引导、市场运作、社会参与”的思路,向着“传承历史文脉、留住市井气息、丰富古城业态”的目标前进;代王府、九龙壁、明堂遗址公园、历史文化街区等古城保护修复成效斐然,北朝艺术、红色记忆等一批博物馆建成投用,曾竹韶雕塑展、古都灯会等系列活动声名远播。完成御东五大场馆后续工程并对外开放,永泰门广场、高铁站前广场建成投用,北环桥、开源桥、同煤快线(主城区段)建成通车,京隆长输管线等一批城市基础设施配套工程竣工投用,整个城市焕发出新的生机和活力。新建改造城市道路143公里、农村公路7225公里,建成长城一号旅游公路644公里,投入22.7亿元改善农村人居环境,城乡文化旅游面貌实现质的提升。

对外开放是提升经济发展能级的现实选择,是全方位推动高质量发展的必由之路。十年来,大同市能源革命综合改革、国资国企改革、开发区改革、放管服改革取得重大进展,形成制度性成果150多项,基本搭建起“四梁八柱”的改革主体框架。全国首个光伏领跑者基地建成投产,中科院工程热物理所大同分所建成投用;开发区“三化三制”改革持续深化,“承诺制+标准地+全代办”改革全面铺开;党政机关机构改革和行政区划调整圆满完成,影响大同30多年的“城矿郊”矛盾得到有力缓解;6家农信社成功改制,防范化解重大风险成效明显;大同经开区获批国家绿色产业基地,医药园区获批国家外贸转型升级基地,大张客专和大西动车贯通运行,广蔚高速建成通车,云冈机场航空口岸获批开放,大同国际陆港、保税物流中心(B型)、国家跨境电商综合试验区建成投用,海陆空立体交通网络和经济廊道正在加速形成。

生态环境是大同的最大优势。十年来,大同市深入贯彻习近平生态文明思想,统筹生态环境保护和治理,实行最严格的生态保护制度,走出了生态优先、绿色发展之路。加强山水林田湖草系统修复,提升生态环境涵养及承载能力;强化水源保护区及湿地保护,有效控制利用地表水资源;推进大规模国土绿化行动,严守生态红线、增加国土绿量;开展原煤散烧、扬尘精细化管控、重污染天气应急等大气污染专项治理一系列生态保护行动。在国务院第五次大督查中,大同市努力实现从“煤都黑”到“大同蓝”的典型经验做法受到国务院通报表扬。截至目前,大同市区环境空气质量综合指数和优良天数比例均排名全省第一;9个在用市级水源地及8个在用县级水源地全部达到了国家三类水质标准,水质达标率100%。

坚持守好民生底线,人民群众对美好生活的向往持续落地成真。十年来,大同市各级每年推出民生实事并努力兑现落实,人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。坚持新冠疫情防控动态清零,疫情防控取得重大战略成果,切实守护了人民群众健康安全。突出援企稳岗、扩大就业,通过一系列组合拳创造就业岗位,稳就业工作成效明显。不断改进和完善与群众生活密切相关领域收费管理政策,以“双降双减”行动推动复工复产复商复市。医疗卫生体制改革扎实推进,看病难、看病贵问题得到缓解。义务教育优质均衡并举,高中教育实现突破性提升。省级文明城市成功创建,安全生产形势持续好转,扫黑除恶专项斗争深入推进,平安大同建设成效显著。

薪火相传、奋发图强,脚踏实地、久久为功。当前,大同市正按照“奋斗两个五年、跨入第一方阵”的争先进位目标,奋力开创大同全方位推动高质量发展新局面,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

本版文字:贺锴 景鹏

本版图片:刘通 李毅 张占兵摄

本版责编:李江

版式/制图:刘铁军