为再现“锦绣太原城”盛景贡献文博力量

太原市文物局遵循文物保护先行、考古前置原则,全力做好太忻一体化经济区(大盂产业新城)文物保护工作,举办“服务太忻·考古先行”考古成果展。

山西国民师范旧址革命活动纪念馆承接“省校合作”红色教育与国情教育实践基地建设,入选全国首批“大思政课”实践教学基地。

“乐学尚礼崇德致用”唱经楼文化激励活动,引导青少年更好地弘扬和传承优秀传统文化。

凌霄双塔屹立400余年,而今更加风采卓然。

三晋之胜,以晋阳为最,而晋阳之胜,全在晋祠。晋祠为第一批全国重点文物保护单位,被誉为“中国古建博物馆”。

天龙山石窟距今已有1400余年历史,展现了从北朝至隋唐中国石窟艺术最鼎盛时期的辉煌成就,是石窟艺术逐步中国化的重要实例。

太山不仅蕴藏着丰富的人文宝藏,而且自然风光优美。登高远眺,太原城尽收眼底,古朴与现代交相辉映。

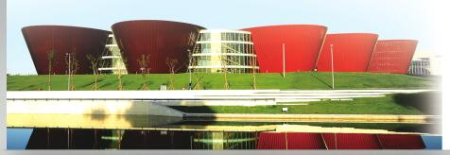

太原博物馆是长风文化商务区标志性建筑之一,已成为展示太原历史、文化、艺术等内容的综合性博物馆和高雅的文化艺术殿堂。

太原古称晋阳、并州,是一座具有2500年建城史的国家历史文化名城,自古就有“锦绣太原城”的美誉。

围绕加快再现“锦绣太原城”盛景、全方位推动高质量发展,太原市文物系统坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用,逐步构建太原特色文物创新生态体系,“一立两走一夯实”取得突破。

“一立”:出台全国第二部博物馆领域地方性法规——《太原市博物馆促进条例》,在全省率先出台《太原市非国有和行业博物馆市级专项资金管理办法(试行)》,树起了博物馆领域太原标杆。在全省率先出台《太原市类博物馆培育发展管理办法(试行)》,为太原打造“博物馆之城”提供强大的法律政策支撑。

“两走”:以国家首批中华文化走出去重点推广项目——天龙山石窟数字复原巡展为引领,带动太原文化率先走出国门;持续打造红色、智慧、群众、经典四类博物馆,推出各类陈展、研学、文化惠民活动,研发富有太原特色、大众喜闻乐见的文创产品,推动文物走下高台、走近百姓。

“一夯实”:通过引进、培育考古个人领队,太原市文物保护研究院申领了考古发掘团体领队资质,可以独立自主领衔考古发掘,考古基础实力得以夯实。

把保护放在第一位,加快构建文旅融合产业体系

历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。

太原文化底蕴深厚,历史遗存丰富。现存各类不可移动文物2237处,各级文物保护单位541处,其中包括国保单位38处、省保单位28处、市保单位143处、县(市、区)保单位332处;现有各类馆藏文物18198件(套)、250703件,其中珍贵文物3485件(套)。

太原将文物保护纳入城市总体规划、城乡建设规划和政府年度考核评价体系,依法全部划定市保保护范围和建控地带;完成第一次可移动文物普查和各批各级文保单位申报挂牌,文物遗产家底逐步摸清;实施重点文物保护工程100余项、景区周边环境整治10余项;深入推进“文明守望工程”,加大文物社会认养力度,积极推动太原古县城10余处文物古建实现社会认养。

2021年7月24日,流失海外近百年的天龙山石窟佛首重归故土,“复兴路上国宝归来”特展荣列国家“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目。在同时举办的“新时代石窟保护研究与实践”学术研讨会上,《天龙山倡议》成为流失文物追索返还领域第一个聚焦石窟寺文物的学术会议文件,具有里程碑意义。

太原市文物保护研究院申领了考古发掘团体领队资质,实施晋阳古城遗址、东山古墓等考古发掘。在全省率先落实土储前置考古制度,科学保护城市建设中发现的恒大悦龙台汉代墓群、明清府城镇远桥遗址、罕见仰韶文化遗址等历史遗存,首创大型墓葬完整迁入室内、“桥站共生”等保护措施。为服务太忻一体化经济区建设,考古勘探7.2平方公里,抢救性保护古墓葬14座,推出《太忻考古成果暨太原考古70年成果展》。以区域文化为纽带,联手忻州市举办了晋商历史文化专题展;联手忻州、晋中两市举办了文博景区精品旅游线路推介会。

太原市积极融入黄河流域生态保护和高质量发展的重大国家战略,以黄河文化为纽带,联合黄河沿线省市,打造黄河寻根问祖、黄河文化石窟寺和晋商文化3个联盟,为进一步开展文物保护、学术研究、对外宣介等工作提供了学术支撑。

擦亮精品景区金字招牌,高起点实施晋祠、晋商博物院、双塔等环境综合治理,景区面貌发生根本性改变;高标准创建晋祠天龙山国家5A级旅游景区,积极推动太山、晋商博物院等景区“创A”“升A”,全市文博单位游客量、门票收入逐年提升。晋祠、天龙山石窟入选黄河主题10条国家级旅游线路。

让文物走下高台走近百姓,丰富社会公众历史文化滋养

让人民群众从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取力量、感受愉悦,享受高品质生活,是时代的要求和重任。

近年来,太原市重点做好钟楼街片区、拱极门片区、皇庙等老城特色重要建筑、街巷保护修缮(复),保护青龙古镇等传统村落,留住城市记忆,传承太原文脉。实施烈石寒泉等城市文脉保护工程,再现晋阳八景风华。打造文物古建筑活化利用典范,开放府城文物10余处,推出专题展80余场,打造“小而精”“小而美”的群众博物馆。

建设全国首座墓葬壁画专题遗址类博物馆——北齐壁画博物馆,开放太原市博物馆、晋商博物院、宝贤堂石刻馆等。目前,全市共有各级各类博物馆98座,其中,备案博物馆37座(国有博物馆21座,非国有博物馆16座),类博物馆61座。近年来,与故宫博物院合作办展引发社会高度关注,推出文物精品展100余场、社教活动2000余场。今年,策划文物展12个,入选省级十大精品展览2项、特别展览1项。

实施国家“价值研究与传播计划”项目,实现全市166处对外开放文保单位解说词全覆盖。打造《古城·古藏》等专题节目,出版《晋阳国宝》等书籍100余部,策划“我为文物代言”等活动300余场,组织各类研学、文化惠民、非遗活动1400余场,开发文创产品600余种,加入“万里茶道”申遗城市联盟。晋祠国风文化节成为我省唯一入选2021全国文化遗产旅游优秀案例。今年中秋节期间,全市文博单位共推出71项线上线下活动,充分挖掘传统节日的深厚文化内涵,丰富广大群众假日生活。

深化科技赋能,加快推动文物创造性转化创新性发展

2019年7月,国家首批“中华文化走出去”重点推广项目——天龙山石窟数字复原国际巡展在法国展出,带动太原文物精粹在全国率先走向世界,荣获2020年度“弘扬优秀传统文化、培养社会主义核心价值观”主题展览推介榜唯一数字展等多项国家级荣誉。

在文物科技现代化管理平台建设方面,太原市建立不可移动文物数据信息管理平台。拓展“互联网+中华文明”新途径,建设太原市文物保护大数据云服务平台,努力打造全省第一、全国前列的国内一流行业标准“太原样板”。

充分运用AR、VR技术,将实景展览搬至“线上”,智慧博物馆建设持续发力。目前,市县两级27座博物馆开展线上服务,推出云展览59项,被国、省文物局收录展示的达20余项,推出云课堂20余场、云游景区8个、线上活动100余项。《美成天龙——天龙山石窟数字展》荣获“全国文化遗产云传播十佳项目”。

人才是第一资源,是创新的支撑和源泉。近年来,太原市文物系统引进高层次专业人才75名,成立市级名家工作室3个,获得“全国革命文物百佳讲述人”、省文物工作先进集体等国省级集体荣誉16项、个人荣誉25名,1人入选我省首位“西部之光”计划文物保护领域青年访问学者。下一步,将发挥“馆校合作”作用,依托北齐壁画博物馆壁画墓葬原址保护展示研究中心和晋祠博物馆建筑遗产与数字化保护健康评估重点实验室,精准引育文博领军人才。

赓续革命血脉,打造红色基因传承高地

革命文化是中国特色社会主义文化自信的重要源头。从新民主主义革命到抗日战争、解放战争,太原积淀了丰富的红色文化资源,27处文物保护单位、4件(套)珍贵文物列入首批省级革命文物名录,13处列入省级红色文化遗址名录。目前,已开发利用革命遗址、旧址,重要人物的故居、旧居等革命文物资源建成纪念馆、展览馆共11处。

太原市建立革命文物数据库,完善革命文物基础信息,实施革命文物保护利用工程,建立红色文化遗址台账,划定保护范围和建设控制地带。依托八路军驻晋办事处旧址等推出红色专题展,打造党性教育现场教学点和党性教育精品课程12处,组织红色专题展20余项、活动800余场。

承接“省校合作”红色教育与国情教育实践基地建设,与复旦、上海交大等高校合作办展、研究课题,赓续红色血脉。山西国民师范旧址革命活动纪念馆入选第三批国家级抗战纪念设施、遗址,今年入选全国首批“大思政课”实践教学基地。

本版文图由太原市文物局提供