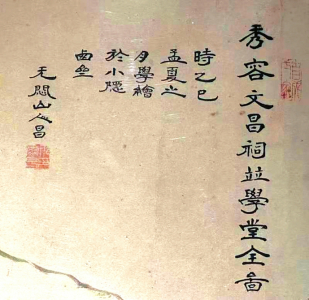

界画《秀容文昌祠并学堂全图》

在忻州古城秀容书院博物馆秀容弦歌厅的北展柜内正中间,悬挂着镇馆之宝《秀容文昌祠并学堂全图》,该图为纸本,规格170厘米×70厘米,横幅水墨界画。由晚清时期忻州文化奇人邢尔昌所绘。邢尔昌(1846一1933),又名邢怀,时人称“怀先生”。字淼泉、号无闷山人,书室名“小隐斋”。忻州城内文昌巷人,清朝末年秀才。

这幅画作布局合理,运笔严谨,形象逼真,极显其作者的功力老道。隶书题款在右上角,词云:秀容文昌祠并学堂全图,时乙巳孟夏之月学绘于小隐卤斋,无闷山人昌。其年款的“乙巳”为清光绪三十一年(1905),“孟夏”为当年的农历四月,“小隐斋”为邢尔昌先生斋堂名,“无闷山人”即邢先生之号。款前的朱文引首章因清晰度较差,经过多次辨识,再按篆书的结构判断,应该是“自成一家”四字;款末的白章为“邢尔昌印”。图中所绘内容为文昌祠及秀容书院建筑群。这幅画以“界画”的形式,形象再现了历史上秀容书院的盛貌,距今将近120年了,品相依然完好,具有极高的文物价值和艺术价值。此藏品是山西秀容书院博物馆创意策划人宁志刚先生以特有的历史视野和文化担当征集的重要文献。正是在收藏此《秀容文昌祠并学堂全图》后,宁志刚先生启动了秀容书院博物馆的倡建工作。

邢尔昌先生,博学多识,性格刚直不阿,平生好诗文,兼工山水绘画,著作有《小隐斋诗文稿》行世。曾作《忻州舆图》《秀容文昌祠并学堂全图》等画作。而《忻州舆图》已于光绪二十六年(1900)农历八月十六日,奉献给正在西巡的光绪皇帝,深得嘉许。

图中的“文昌祠”与祠西南相连的“新兴学堂”(秀容书院1902年易名为“新兴学堂”),位于忻州城内西南隅的九原冈,这里有儒道相映的典型建筑,也是忻州人才辈出的源泉。该图绘制在文昌祠、新兴学堂建筑最完美的鼎盛时期,“全图”绘制了数十座房舍楼阁,另有戏台、旗杆、四角阁、六角亭、八角亭等主要建筑,这些建筑对考证秀容书院的历史文化具有重要的参考价值。

“界画”是中国画的一种,是指借助界尺的一种画法,往往是山水画、人物画的一部分,主要用于表现亭台楼阁、屋宇、舟船、车辆等。敦煌著名的《五台山图》,就是典型的“界画”。

据有关专家介绍:古代绘制长线条时,为了画得直,会选择用界尺来作画。而软毛笔紧靠尺子会把尺子或纸、绢弄脏。用竹片像拿筷子一样,抵着界尺上的凹槽移动,毛笔画出来的线便是笔直的。也有的将竹片和毛笔绑在一块,竹片一侧紧靠界尺移动,画出来的线也是笔直的。这样,线条显得工整细致、严谨、准确。

界画在晋代就已经出现,隋唐时期大行其道,敦煌壁画中便有很多界画。五代时期界画高度成熟,进入辉煌期。山西繁峙县岩山寺的金代壁画、永乐宫的元代壁画等,建筑、栏杆、香案等大多都是借助界尺绘制的。历代也出现了很多界画家,如隋代展子虔,唐代“大小李将军”李思训、李昭道,北宋王道真、郭忠恕、王士元、赵伯驹、李嵩、蔡润、吕拙、王诜、李公麟,南宋的马远、刘松年,明代的仇英等,不胜枚举。

宋代张择端的《清明上河图》是一件伟大的现实主义绘画艺术珍品,其以丰富的思想内涵、独特的审美视角、现实主义的表现手法,在中国乃至世界绘画史上奉为经典之作。鲜为人知的是,《清明上河图》就是一幅“界画”。

张六金