本报策划发起,携手陕西日报、新华日报、云南日报、湖南日报开展联动报道

守护古城“历史记忆” 赓续中华灿烂文明

初夏的平遥古城风光旖旎。本报通讯员摄

汉长安城未央宫国家考古遗址公园前殿遗址。陕西日报记者袁景智摄

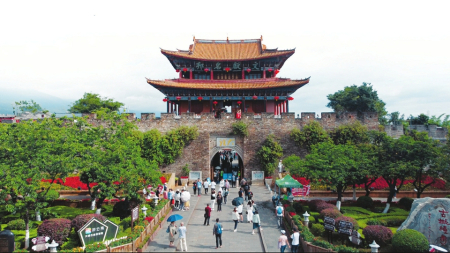

大理古城。大理市融媒体中心供图

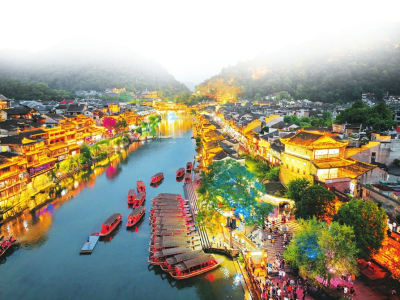

凤凰古城流光溢彩,游人如织。湖南日报全媒体记者童迪摄

南京老门东古朴与时尚气质并存,吸引市民游客享受隐匿街巷的慢时光。任康摄 视觉江苏网供图

编者按

2022年1月27日,习近平总书记考察调研世界文化遗产山西平遥古城时指出,“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展、特色经营、古城保护,筑牢文物安全底线,守护好前人留给我们的宝贵财富。”近年来,山西、陕西、江苏、云南、湖南等省坚定贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,全面推进保护历史文化遗产工作。平遥古城、西安、南京、大理古城、凤凰古城等地坚持在保护中发展,在发展中保护,注重文明传承、文化延续,令人印象深刻。我们希望各省党报通过代表委员的声音,向社会传达各地古城坚持在保护中发展、在发展中保护的积极信号,助力当地经济社会发展。

汉长安城遗址

全国人大代表 杨宗科

牵连千年文脉 维系后世传承

泱泱大汉,巍巍长安。规划面积75.02平方公里的陕西汉长安城遗址规模宏大、遗存丰富,文化资源密集,是我国迄今保存最完整的古代都城遗址。2014年6月22日,在多哈举行的第38届世界遗产大会上,汉长安城遗址作为“丝绸之路:长安—天山廊道路网”的重要组成部分被正式列入“世界遗产名录”。

今年政府工作报告指出,“加强文物系统性保护和合理利用”,这让全国人大代表、西安市人大常委会副主任杨宗科印象深刻。他说:“汉长安城遗址区具有遗产保护及文化延续的双重属性,既牵连着千年文脉,又维系着后世传承,重要性毋庸置疑。”

2022年,国家文物局、陕西省政府合作共建汉长安城国家大遗址保护特区联席会议召开,会上签订的《部省合作共建协议》,为汉长安城遗址保护发展指明了努力方向、奠定了坚实基础,标志着汉长安城遗址保护发展工作迈入了新的阶段。联席会议以来,《部省合作共建协议》确定的各项任务正有条不紊地顺利推进。

“汉长安城遗址作为实证中国五千多年文明史的核心文物资源,是构建中华文明标识体系的重要内容。把汉长安城遗址传承好、守护好、利用好,可以让更多的人从这里找到中华民族文化自信的根与魂,为促进中华民族文化历史文脉传承提供坚强支撑。”杨宗科说。

对此,今年全国两会上,杨宗科提交了《关于从国家层面合力推进汉长安城大遗址保护利用工作的建议》。他希望,相关部委应加大对汉长安城遗址保护利用工作在项目、经费、政策等方面的支持;进一步加强对《汉长安城遗址保护总体规划》与《汉长安城遗址国土空间规划》融合编制工作的专业指导;加快引进“文化+”“考古+”“遗址+”等文旅业态,对遗址区内村庄实施整治提升,促进文物保护利用与文化设施建设、人居环境改善协调发展。

陕西日报记者苗雨蒙

凤凰古城

全国政协委员 石磊

人因城聚 城以人兴

“我在上世纪80年代就去过凤凰古城写生,古朴的建筑、和谐的氛围都深深打动着我。”谈起凤凰古城,全国政协委员、中南大学建筑与艺术学院院长石磊的思绪回到了30多年前。

石磊介绍,凤凰古城有明清时代特色民居120多栋,各种庙祠馆阁30多座,是国家级历史文化名城。

“古城保护需要遵循原真性、整体性、可读性和可持续性的原则。”石磊说,凤凰古城以其人地相宜的街巷肌理、具有吊脚楼特色的明清建筑、多民族交融的民俗风情,打造了靓丽的文化名片,吸引着全国各地慕名而来的游客。

为守护一江碧水,还原生态“本色”,近年来,凤凰县实施古城“去蓝行动”、沱江河清淤工程等项目,开展沱江岸线的综合整治和古城特色民居、传统建筑、历史街巷的风貌整治,民房上的蓝色钢架棚全面拆除,古城风貌得到恢复。

“凤凰古城在开发利用过程中也暴露出一些问题。为了古城可持续发展,为子孙后代留下美丽家园,我们应积极改进工作方式。”石磊表示,凤凰古城的发展过程也是我国古城保护理念不断发展的过程。

“凤凰古城气候潮湿,建筑多为纯木结构的吊脚楼,相比于北方砖木结构的建筑,耐久、防火、维护等方面都有更高的难度,但这并不意味着我们可以靠钢筋混凝土为古城还原一个‘空壳’。”石磊建议,应以古法维护,在尽量保留传统建筑原构件、原材料、原工艺的同时,将不得不补充的新构件与原构件区分开来,体现修旧如故,并加强传统技术和工艺人才的培养。

人因城聚,城以人兴。石磊认为,古城的保护除了注重“形”以外,更多应关注古城的文化,关注生活在古城中的人群。他建议凤凰古城的商业发展与当地居民的生活相结合,为当地的文化传承留足空间。

“这不是要求古城生活‘一成不变’。”石磊表示,在进行古城保护的同时,也要加强基础设施建设,改善古城居民的生活条件。对凤凰古城的主要路段管线设施进行地埋等隐蔽式处理,并对一些民居内部进行改造,提升了城内居民的生活质量,有利于古城长久发展。

湖南日报全媒体记者郭宸

大理古城

全国人大代表 陈真永

打造特色文旅 提升品牌效应

至今已有1200多年历史的大理古城,拥有着丰富的文化遗产。近年来,大理古城的保护和管理取得了很好的成效,让这座千年古城焕发出了勃勃生机。

全国人大代表、中共大理白族自治州委副书记、大理州人民政府州长陈真永表示,自2022年新修订的《大理白族自治州大理历史文化名城保护条例》正式颁布实施以来,大理古城的保护管理工作迈上新台阶。

如今的大理古城,街道、旅游设施、排洪截污、消防等基础设施得到了提升,打造了“一街一品”特色绿化景观。成功创建大理古城国家级旅游度假区、首批国家级夜间文旅消费示范区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区,获得“云南省特色小镇”“最美小镇发起会员”“最佳展台”等多项荣誉称号。通过品牌提升、特色打造,有效带动了古城及周边餐饮、住宿、旅拍等相关产业集聚发展,进一步提升了大理古城的美誉度和品牌影响力。

与此同时,统一对古城保护核心区临街商铺立面风貌进行规范提升,对古城内保存较好、具有建筑文化、历史、工艺科研价值的传统院落进行活化利用。

“在古城的管理方面,我们通过划行归市,规范经营秩序;建立城市管理联席会议制度,多部门联合执法,网格化管理;环卫绿化市场化运行,精细化管理,环境品质得到保障提升;常态化开展旅游市场秩序综合整治,及时高效处置旅游投诉,古城人居环境和旅游优质服务质量得到明显提高。”

陈真永表示,下一步,将继续加大大理古城保护管理力度,重点保护古民居院落、古树名木和历史街区,着力打造历史文化体验核心区。持续开展古城风貌整治,用五年时间分步完成古城第五立面整治工作。在保护优先的同时,通过对外连接,将新业态、新商业模式引入古城,带动产业转型发展,稳固提升大理历史文化名城品牌效应,推动大理高质量可持续发展。

云南日报记者秦蒙琳

平遥古城

全国人大代表 辛琰

一城载古今 一步阅千年

每年农历腊月二十三起,“平遥中国年”总会在平遥古城如约而至,平遥古城是中国首家全球中华春节文化符号推广基地,吸引着万千海内外游客到平遥古城过地道中国年。2024年春节小长假期间,平遥古城共接待游客63万人,同比增长131.75%。

2022年1月27日,习近平总书记在平遥古城考察调研时强调,要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展、特色经营、古城保护,筑牢文物安全底线,守护好前人留给我们的宝贵财富。全国人大代表、民革山西省委会副主委、晋中市人大常委会副主任辛琰说:“平遥县委县政府把保护好千年古城作为重大任务,在保护中发展、在传承中利用,探索出了保护、传承、发展多赢发展新模式,成为全省旅游门户、全国旅游热门地。”

辛琰饶有兴致地说,在保护古城本体上,平遥每年实施一批文物修缮工程,率先完成了20处国保单位数字化保护,传统院落保护荣获“亚太地区文化遗产保护优秀奖”;在保护古城风貌上,全面开展古城“立面、街面、天面”整治,留住了古色古香、原汁原味的传统风貌;在保护古城周边环境上,古城东边、南边断流多年的河流蓄水量化,城北、城东的道路拓宽提质,漫步古城,人在城中、城在景中。

古城是平遥最大的“金字招牌”。挖掘古城绵延传承的优秀传统文化,平遥人打造了《又见平遥》、平遥国际摄影大展、平遥国际电影展、平遥中国年等文化品牌,培育了焕真科技馆、汉服体验馆、3D灯光秀、古城低空游览等文旅融合新业态。辛琰说:“到山西必到平遥古城,一城载古今,一步阅千年。”

为了深入贯彻落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,山西省委省政府全力建设平遥国际知名文化旅游目的地,晋中市委市政府提出“打造以平遥古城为轴心,辐射‘百公里’古城大院、展示‘百科全书’文化内涵的‘双百’晋商文化圈”。晋中市、平遥县牢记嘱托,抢抓机遇,守正创新,全面加强古城保护,深入开展古城景区安全质量、环境质量、服务质量“三提升”行动,大力推广平遥古城IP,让中华文化、三晋文化、晋商文化代代传承、发扬光大,努力为建设文化强国、建设中华民族现代文明贡献力量。

本报记者李炼

南京老城

全国人大代表 王学锋

看得见来处 望得见未来

“我们从哪里来?我们走向何方?中国到了今天,我无时无刻不提醒自己,要有这样一种历史感。”习近平总书记曾这样阐述自己对历史的态度。

“六朝古都”“十朝都会”南京,街巷里流淌着老时光。这座古城正朝着总书记期许的方向发展:在南京看得见来处、望得见未来。全国人大代表、江苏省住房和城乡建设厅厅长王学锋说:“我们一定会更加重视城乡建设中的历史文化保护传承,保护好中华民族精神生生不息的根脉。”

如今走在南京老城内,人们能看到诸多不同年代和特色的历史文化街区和历史建筑。这得益于江苏名城保护相关顶层设计出台的时间早、内容全。早在2002年,江苏就在全国率先颁布施行《江苏省历史文化名城名镇保护条例》,对省级历史文化名城名镇的申报、公布、保护规划、保护措施及相关法律责任等做出明确规定,为历史文化保护工作奠定法制基础。南京也于2005年构建“五类三级”保护框架体系,坚持“能保则保、应保尽保”,囊括物质和非物质、文物和非文物、地上和地下的人文自然资源,全方位保住南京古代、近现代、当代历史文化遗产和重要建设成果。

老城保护更新的典型案例,也成为市民游客的热门“打卡”地,如南京市小西湖(大油坊巷)历史风貌区、苏州市平江历史文化街区、扬州市仁丰里历史文化街区……江苏多个历史文化名城通过活化利用历史文化资源,让可看可逛可玩的地方越来越多,城市文化旅游吸引力再上新台阶。

“延续城乡历史文脉,重在保护、贵在传承。”王学锋认为,城乡历史文化保护传承已经取得很好的成效,但还存在不少需要强化和提升的方面。

她建议,推进城乡历史文化保护传承信息平台建设,将各类保护要素纳入信息化平台并动态维护,加强各级的协同联动,实现数据共享和共同保护。建立政府部门、专家、实施单位、社会公众等共同参与的城乡历史文化保护传承工作协调机制,鼓励各方主体参与保护工作。加强人才队伍建设,强化对建造技术、建造工艺、建筑材料等方面研究,不断提高城乡历史文化遗产保护修缮水平。

今后,江苏还将进一步促进文商旅深度融合,让历史文化名城更有活力,构建更多具有历史感和文化魅力的公共开放空间,用微空间塑造城市大形象。

新华日报记者刘春