【共同关注】阅读无处不在

编者按

以“坚定文化自信 建设书香山西”为主题的2024年全民读书季活动7月至9月举办。活动将通过丰富多样的阅读活动,有效激发更多人的阅读热情,在全社会营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

在这充满活力和热情的盛夏,一系列活动精彩纷呈,一股股新风扑面而来。或在宁静的图书馆,或在温馨的家庭书房,或在繁忙的地铁车厢,随着书页翻动、指尖轻触,文字和思绪如清风流水在我们的生活中萦绕流淌。阅读也不再受时间和空间的限制。它可以是清晨的一缕阳光,陪伴我们开启全新的一天;也可以是夜晚的一盏明灯,照亮我们前行的道路。

阅读无处不在,知识之泉绵长。让我们一起翻开书页、点亮屏幕、轻声吟读、思想碰撞,在阅读中凝聚起强大的力量,用芬芳的书香把生活浸染。

从纸上到指上,从身边到云端——

阅读的变与不变

拿出手机,打开阅读软件随时开启读书时间;戴上耳机,在有声书播讲者的娓娓道来中感受书香氤氲……数字时代的到来,让阅读有了更多“打开方式”。

科技驱动阅读加速走向新形态,一个日益便捷化的数字阅读时代正向我们走来。但无论场景和方式如何改变,开卷有益始终没变,读书的意义和价值也始终没变。

让阅读随时随地发生

每一座城市以不同的底蕴,形成了其独特的气质,也才有了区别于其他城市的面孔。观察一座城市的文明品性,“书香浓度”无疑具有参考价值。

打开太原市地图,各种各样的公共阅读空间星罗棋布,氤氲书香浸润着城市。2023年“太图家族——龙城阅读推广团”文化IP首发、“龙城热读”太图抖音视频征集、文旅融合沉浸式阅读推广……同时,太原图书馆依托“太图约书”网借平台,通过“图书馆+互联网+信用”的新模式,在太原市六城区共打造了28座“自助图书馆”,为读者提供“投递到柜”“图书预借”“送书上门”等创新服务。

从“一卷在手”到“一屏万卷”,与传统纸质书阅读相比,不受时间、地点限制,随时随地就能点击阅读的数字书籍,让阅读方式变得更丰富、便捷、高效、有趣。

“打开‘山西省图书馆’微信公众号,点击数字资源栏目,就可以随时随地免费查阅海量图书和视频,莫泊桑的《漂亮朋友》是我最近正在读的一本书。”家住省城太原迎泽区的李女士,向记者展示自己的手机界面,不仅有“山西省图书馆在线阅读”“读联体数字资源”等本地开发的数字阅读平台,还链接了“书童云阅读”“阅见美好”“新语听书”等数字资源。

更方便的读书模式、更优质的阅读内容,让李女士喜欢上了阅读:“过去的碎片时间大多用来刷抖音、小红书,现在重新爱上了阅读,这两年看的书比过去十多年加起来都多。”

在阅读中遇到更好的自己

“未来的道路充满艰难险阻,但不要忘记热爱可抵万难……每一份炽烈的热爱,都应该被用心对待。相信这也是作者的初衷和期许。”阳煤集团总医院职工崔倩倩从“是什么、为什么、怎么做”3个方面娓娓道来,分享了自己阅读书籍《突围》后的感受。

“用耳朵阅读”,已经成为崔倩倩生活的一部分。如今,阅读被重新定义,不仅是看纸质读物,还有电子读物,更有有声阅读物。荔枝、喜马拉雅……各种各样的听书App,让崔倩倩无论是行走在上班路上,还是干家务的时候,随时随地可以“用耳朵阅读”。

一个人读书是爱好,一群人读书则是前进的力量。

在阳煤集团总医院,现在有了越来越多的读书分享活动。这些活动犹如一缕春风,在医院职工中播撒着阅读的种子,并让这些种子生根发芽、茁壮成长。

阅读,其实就是一次向内的滋养。静下心来读书,它会一点一滴地滋养你,将知识变成成长的养分。

春风化雨、润物无声。阳煤集团总医院工会小组读书会的各种活动在潜移默化中影响着全体医务人员,爱上读书、坚持读书、善于读书,一个个改变在医务人员身上悄然发生,而他们也在一次次的阅读中、一次次的活动中越来越深切地感受到了读书的好处与书籍的力量。

数字阅读,改变的是读书的方式,不变的是读书的目标。书香浸润,在阅读中改变、成长,拓展了视野,获得了力量。

在阅读中感受时代脉搏

时代更替、设备升级,如今的“阅读”一词早已被“数字”赋予了更多定义,“阅读”一词已拥有了更多元化的内涵。

用精练的语言和紧凑的时间,以图片、影像等方式,将一本书的逻辑和内容展现给观众,让观众在几分钟的时间仿佛“读完”一本书——

“我平时喜欢看B站(哔哩哔哩),在B站有各种读书学习的视频,围绕相关的知识点和内容还有博主的讲解,评论、弹幕作为补充,也非常有益于对书本和知识的掌握了解。”家住大同市平城区的“00后”男生小张,有着自己的“阅读”习惯,“而且在B站读书,还能边看视频边发弹幕,和那些跟我一起看视频学习的网友们互动、讨论。”

在信息化的浪潮下,选择读纸质书还是看视频,已不是二选一的难题,在碎片化阅读时代,用好短视频这一工具,同样能为读者提供更加舒适的阅读体验。

“短视频+读书”降低了阅读的接触成本和理解难度,为用户拆掉了阅读理解的门槛,用通俗易懂的内容讲解架起了读者与严肃文学之间的梯子,让好书被更多人看见。

目光向南,运城市盐湖区紧扣时代脉搏,在建成的10座河东书房里,引进了VR阅读机和数字阅读舱,读者戴上VR眼镜,躺在数字阅读舱里,即可感受不一样的“新视界”。

据介绍,VR阅读将书本文字、图片、视频内容场景化、互动化,是一种沉浸式体验。读者戴上VR眼镜,躺在数字阅读舱里,即可通过视觉、听觉、触觉等,感受科技带来的震撼,享受阅读带来的快乐。

本报记者苏晓晨

阅读是了解世界的一扇窗

青墙黛瓦、花格砖雕,位于大同古城东南邑历史文化街区内的一苇书坊宛如一座隐藏在喧嚣中的静谧花园,让人倍感安宁。7月13日,一场以《刘晓蕾〈红楼梦〉十二讲》为主题的读书分享会在此举行,自称“书虫”的“80后”王鑫淼便是专程赶来的读者之一,“最是书香能致远,能与作者面对面地交流探讨,是非常难得的经历。”王鑫淼说。

“初中时读狄更斯的《雾都孤儿》、简·奥斯汀的《傲慢与偏见》,就被书中曲折的情节、优美的文笔所吸引,书也成了我了解世界的一扇窗。”王鑫淼坦言从小对世界的好奇是读书最大的动力。“现在家里的书摞起来有一人高,有些书只能放在床上,每晚和书挤着睡。”

想问题、查资料、写书评,自2018年起,王鑫淼便将自己的读书心得和笔记“晒”在社交媒体上。从开始的无从下手到如今每月4至5篇书评,她已然成为大同颇有名气的读书博主。兴趣是阅读的契机,更是知识积累的开始,“以刚读的《中古华北饮食文化的变迁》为例,一开始我是奔着书名去的,真正读起来发现,书中还描述了当时蔬果、谷物、肉类的烹饪和调味品的酿造过程,十分有趣。作者还从历史学的角度揭示了其背后的社会原因,让人有耳目一新的感觉。”在书友的启发下,《魏晋南北朝史》《中国食辣史》《糖史》等书也被列入王鑫淼的书单中。

“潜心阅读,不仅开阔了我的眼界,更让我体会到了坚持的力量。”每天2至3小时的坚持,阅读已成为王鑫淼最重要的生活方式,当谈到碎片化阅读盛行时,她给出了自己的回答,“开卷有益,只有深度阅读才能沉浸在知识与思想的海洋中,真切地感受到阅读带来的震撼与趣味,从而远离浮躁的状态。”

与书为友、以书会友。从线上讨论到线下集会,书的温度不断拓展着王鑫淼的朋友圈。“每有新书、好书,群里书友都会第一时间分享,线下集会更是思想碰撞的绝佳机会。”从《理想国》到《古文观止》再到《围城》,一部部意蕴隽永的经典著作在书友间“流淌”。此外,随着各种读书类App的发展,读书也更加不分场合、不分“打开方式”,“我最近在公交车上看完了《巴黎圣母院》,还一直沉浸在故事情节中。”

无论是墨香四溢、质感厚实的纸质书,还是方寸屏幕、指尖滑动的电子阅读,在王鑫淼眼中,书作为了解世界的一扇窗,滋养心灵的作用始终不减。

本报记者李强

阅读是一种永不过时的风尚

没有城市的喧嚣,酷暑被空调挡在门外,活动丰富、咖啡美味,还有一排排精心挑选摆放在书架上的“精神食粮”……暑期,随意走进一家运城河东书房,都会不期而遇一批年轻人,他们或静坐一隅遨游书海,或轻声细语亲子共读,或细品咖啡放空休闲。

在这个数字化的时代,当电子书和网络阅读逐渐成为主流,河东书房却并未就此沉寂,相反,它们通过不断探索创新,用更加时尚新颖的内容,学着与年轻人“交朋友”。

推开河东书房·广电示范馆的玻璃大门,充满时尚气息的设计让人耳目一新。书房通过精巧布局,拥有多媒体活动、休闲阅读、有声图书和咖啡茶歇等功能区域,成为一个名副其实“小而美、业态多、有调性”的新型公共文化空间。

除了高颜值,书房还不断通过增添社交属性来增强用户的黏性。

“这周举办什么活动?”“孩子想参加,能提前报名么?”每周,河东书房·广电示范馆举办活动的消息在微信群里一经发布,课程名额都会在短时间内被“馆粉儿”们一抢而空。

体验非遗、倾听讲座、共读诗书,每到周末,河东书房·广电示范馆总会传出小朋友抚慰人心的读书声和笑声。“活动基本上每周都有,我们也希望通过创意趣味活动,让小朋友们爱上阅读。”河东书房·广电示范馆负责人郭璇说。

河东书房·广电示范馆在激发青少年“学艺”、阅读兴趣的同时,还特别针对陪同的年轻家长们推出了“你读书我买单”“为人找书为书找人”等活动。

“随着读者的增加,书籍的需求量也越来越大,但不同的人有着不同的阅读需求。”郭璇指着墙上的一面电子屏介绍,“读者只需要扫一扫屏幕上的二维码,把自己想看的书名填进去,通过审核后,我们便会购买。”

活动自今年5月份推出以来,已经让100多位读者读到了自己心仪的书。“通过‘你读书 我买单’活动,将图书采购选择权交给读者,不仅能够更好地满足读者的个性化阅读需求,还能够增进书房和读者的感情,更能帮助书房建立健康良好的馆藏体系。”

依靠丰富多彩、别具一格的活动,河东书房·广电示范馆迎来了访客数量的显著提升,每日访客由最初的仅十几人,增加到了接近百人之多。“这个空间是开放包容的,我们会继续解锁更多阅读新体验、新玩法,‘圈粉’更多的年轻人,让他们爱上阅读。”郭璇说。

本报记者周明飞

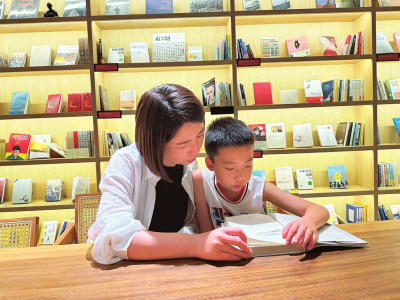

阅读是一种生活态度

在忻州古城一书屋的静谧一隅,喆煊与妈妈吕品并肩共读一本书。暖黄色的灯光下,书页轻轻翻动,母子俩的目光在字句间流连。空气中弥漫着淡淡书香,与古城的静谧相融合。

平日里,妈妈吕品的手机相册里,最多的就是儿子喆煊的读书时刻。每一张照片都记录着他对知识的渴望和对书籍的热爱。“如果连精神世界也萧条了,那么生活才真的索然无味。”吕品深知,精神的丰盈来自读万卷书。

走进吕品的家,目之所及便是满室的“书香”。书架上整齐排列的书籍,像是智慧的宝库,等待着家人去探索,这里不仅是知识的海洋,更是心灵的港湾。吕品庆幸自己早早地为孩子准备了这份无价的精神财富。

她回忆起自己的童年,“我小时候最幸福的时光,就是和家人一起围坐读书。那些夜晚,父母时常会轻声细语地为我讲故事,那些温馨的画面至今历历在目。”家庭浓厚的读书氛围深深烙印在她的心中,无论岁月如何变迁,书籍始终是她最忠实的伴侣。

如今,吕品将这种对书籍的热爱传递给自己的孩子。她和丈夫一直坚持陪伴孩子阅读,从小培养他对书籍的热爱。9岁的喆煊对科学类书籍情有独钟,《少儿百科全书》《玩转科学》《十万个为什么》《昆虫记》……书中一些生僻的科学名词都会让爸爸妈妈紧皱眉头,喆煊却读得津津有味,仿佛探索未知世界的热情是他与生俱来的。

每个周末,吕品一家都会有一个特别的家庭活动:每人为大家讲一堂十分钟的主题微课。在这个活动中,每个人都是老师,也都是学生。妈妈擅长讲文学主题,爸爸则爱讲历史。而平时在父母催促下总是丢三落四的喆煊,在讲述科学主题时却变得格外专注:“太阳表面的温度多少?表面积多少?”“将来人类如果移居外星球,需要带些什么东西?”……“在某些方面,我的知识积累已经不如孩子了。”吕品感慨道。

现在,吕品和丈夫已经习惯了听孩子“讲课”,这让“小先生”喆煊充满了成就感。每年的节日和生日,他最期待的礼物就是书籍。

“阅读的好处很多,最大的好处是让孩子更有底气。”吕品说,在阅读中长大的孩子,心灵更加丰盈,眼界更加开阔。在吕品的家中,阅读已经成为一种传统,一种生活的态度。

本报记者郑娜