生活的闲篇 时代的变迁

——纪录片《银圆山庄》的启示

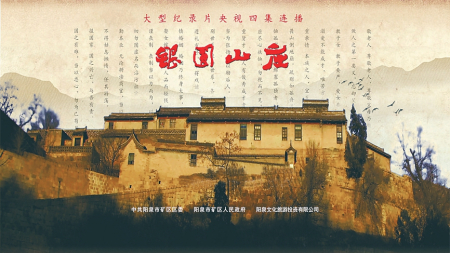

两声犬吠,几声虫鸣,皑皑白雪覆盖下的银圆山庄犹抱琵琶半遮面。

咯吱吱的脚步声中,传来官沟村村民张富祥的叙述:这是个有着三四百年历史的建筑,张家几代人就一直在这里居住。几百年的风雨战乱使建筑不同程度地出现了破损,急需保护和修缮。矿区政府实行了整体搬迁。

银圆坡蜿蜒的尽头,是逐渐清晰的张家大院。吱呀一声,大门推开,几百年的晋商历史扑面而来。曾经的辉煌和热闹繁华落尽,依山而建的“山西小布达拉宫”听得到雪花飘落的声音。一砖一瓦、一梁一柱,在板胡声中述说着一段《远情》——尘缘苦短叹人间路长,不能够容我细思量。繁花瞬间如梦幻一场,世上人有几番空忙。

知名纪录片导演郭东升的倾心力作《银圆山庄》以山西省阳泉市官沟村银圆山庄的保护性修复为主线,以二十四节气的关键节点为故事推进时间线,讲述了古建民居银圆山庄的前世今生和人文历史,蕴含着古建筑的匠人智慧和百姓对这片土地的热爱和坚守。历时三年,时长100分钟共四集,于今年四月在央视播出。全片两条线推进,明线是山庄的“修旧如旧和延年益寿”,暗线是张家大院的“豪门恩怨”。导演郭东升最擅长慢工出细活:往前推,是历经风雨的沧桑,包括沉默的建筑,包括不死的记忆——偷梁换柱却墙倒屋不塌;学堂院迎来耄耋老同学;野鸡圪洞的残垣断壁和崔家垴的8位烈士……凝固的过往不声不响,人不响,天晓得;往后看,是搬新家的喜悦与离老屋的不舍,是开启新生活与传承老规矩。《银圆山庄》一边凋零,一边怒放。郭东升仿佛就坐在大院的炕头上,看乡亲们卖柜子,娶媳妇,蒸着槐花不烂子,吃着烤全羊,过了除夕过端午,不误谷雨也赶得上芒种……日子不急不缓,郭东升徐徐图之。

这有一搭没一搭的扯闲篇功夫,最见功底。因为只有笃定,才能从容。敢耐得住性子等,心里实际对结果早就有了七八成的预判。如何将五花八门的事情,不相称地并列在一起,创造出令人耳目一新、出人意料的时刻?如何在细小的事实里,赋予人物更加丰富的生命力?如何敢于形散神不散的“扯闲篇”?纪录片《银圆山庄》,堪称非虚构文学创作最新鲜生动的教材。

看迭变,用了一块砖。

春分时节,山庄开工整修。在最后一代村民对老院的恋恋不舍中,时间被拉回到清康熙三十九年。那一年,张文秀一家人在朝阳的山坡上盖起了第一眼窑洞。随后,生意越做越大,房子也越盖越气派。最终建成从上而下六层院落,12大堂号,占地2.4万平方米的山庄,跻身晋东地区晋商行列。张家大院的建成非一日之功,从清朝到民国,历史的痕迹留在建筑的尺寸里。砖的尺寸成为时代的基本特征:唐砖38厘米,宋砖36厘米,元代的砖32厘米,到了清朝,就只有27、28厘米了。郭东升用古建专家罗巍手上的一把尺子,丈量着砖的尺寸,回看历史彼生此灭,更代迭变,年轮流转。

看兴衰,用了一个柜。

“啥叫伤感,就是小时候的回忆都没了。”张世军要搬迁了,祖上从张家大院敦厚堂买的描金书柜搬不走,张家大院又花钱把这套乾隆五十二年的旧家具买了回去。大柜搬走那天,张世军的兄弟姊妹们五味杂陈。他们觉得,老物件没了,就是过去没了。殊不知,这一买进卖出的老物件,撕开了张家的旧时光。《娘子关》杂志的执行主编郭祯田老师在纪录片《银圆山庄》跟拍记中,记录了由这个描金柜引出的张家衰落史。

看规矩,用了一道门。

不同样式的垂花门,是时代变迁的参照。清乾隆时期是二柱式,嘉庆时期是四柱式,清代晚期至民国时期,是屋檐加大、个头变矮的四柱式。眼下,山庄仅存的清代四柱垂花门,门檐下的垂花已经损毁,油漆彩绘也褪尽了颜色,好多地方失去了参照的样式。重建垂花门,是2022年最晚开工的工程。时间紧任务重,并不是影响工程质量的理由,更不能因此坏了规矩。按照设计修好的垂花门,太高档了,不符合偏院的身份,罗巍坚决要求返工重做。外行看热闹,内行看门道,垂花门既是生活方式,又是建筑等级,对历史本源的坚守,郭东升用垂花门做了验证。

看传承,用了一碗米。

秋分,收黍子,做黄米黏糕。同样一把黄米,在范建国手中,实现了完全不同的属性和功能——每粒黄米直径接近两毫米,和在泥中起到支撑作用,能够保证墙缝2毫米的统一标准。砌黄米缝墙,是范建国的祖传绝技。范建国的爷爷曾经说过,干好这面墙,就是以后的饭。一道黄米缝,尽显朴素的建筑美学。学堂院的修复中,范建国让所有人大开眼界。选砖、磨砖、洗砖,光是磨砖一项,就要做到一块青砖的6个面,面面都打磨得光滑平整,每块砖的误差不超过1毫米。看似一个简单重复的打磨,但却是一个拼功底见耐心的活儿。半个月,1000块青砖才打磨出来。非物质文化遗产传承,就藏在一个不起眼的“老范”身上。

看文化,用了一把尺。

大暑时节。范建国回了趟五台老家,他要把家里祖传一把北京尺请出来给罗巍解惑。修复开工后,罗巍就拿着鲁班尺到处量,特别是门窗的边框尺寸,都要横竖量一量,看看是否对上了吉祥数字。可是,不对,不对,又不对,罗巍手里的山西鲁班尺量不出吉祥的寓意。直到请来范建国家里的北京尺——量了三个村子,全都对上了吉祥数。一把鲁班尺的背后,是平定在历史上与娘子关外的文化交流广泛的鲜活印记。

对存在时刻的一瞥所见是上天赋予作家的特殊礼物。因为作家能够从普通的世俗中看到卓越不凡的耐心和意愿。郭东升镜头下的《银圆山庄》,貌似闲散随意家长里短,貌似平常无奇地从春分、谷雨到立夏、小满、芒种,大暑,从秋分、寒露、霜降直至立冬、小雪、大寒又一年,但这些平实的日子里有跌宕的记忆,日常的工序中藏着经典的传承。银圆坡的来历、张梅林烈士的故事、争矿运动,都在田间炕头逐一揭开了尘封的面纱。都说,让人印象深刻的散文总是充满隐喻的力量,《银圆山庄》就似一篇质量上乘的散文佳作,举重若轻,小中见大,是真佛只说家常。

同时,《银圆山庄》用细小却生动的镜头,赋予了人物更加丰富的生命力,更深入地刻画了情景,紧紧抓住“展现,而非讲述”的散文要义,阐明了故事中隐含的深刻主题。寻找张梅林当年的藏身处时,迷路了。此处,镜头对准了一个被风吹得反复翻动的树叶,像是焦虑的心,又像是迷茫的路。终于找到野鸡圪洞山村了,却早已经是残垣断壁。郭祯田老师说,20世纪三四十年代,刚生了孩子,又要跟着丈夫继续参加革命,把孩子留在这里咋能养活住了?感叹间,远处传来一声孩子的啼哭,镜头里是一朵黄色的小花摇摇晃晃,如同蹒跚学步的小孩咿咿呀呀地扑向母亲的怀抱。惋惜、痛心、感慨之情就那样在心尖上弥漫开来。霜降了,张永红家要搬去新楼房了。一把铁将军将一页历史锁在老屋里。小黑狗孤独地看着同样是孤零零的搬家小货车走远。萝卜籽、竹筐、旧书,都被搬上了货车,但院子里挂着的红辣椒、干玉茭,绳子上晃荡的空衣架,椅子上丢弃的旧衣服,织了一半的毛衣和线团,失宠的布偶娃娃,它们,与历史,永远留在了大院里……镜头语言,就这样真实地展现了惜别与不舍,留恋和回望。

小雪时节,政府送戏下乡。演员们得以第一次进到银圆山庄里演出。一身戏装的演员游走在高墙大院间,一时间恍若穿越了时光。一场流星雨,一场雪。除夕到了,张永红老两口贴着窗花,迎接红火的新生活;忠信堂里,张氏家训回旋在山庄大院的上空……300多年的建筑破损了,330多户人家搬迁了,但300多年的家风传承不能丢。“几番起落雨暴风狂,转眼间鬓已成霜。留住所爱留住所想,留住一梦相伴日月长。”《远情》在观众心里再次响起,一个时代一段历史合上了书页。

张晓萍