百年胡正的文学创作

2024年11月21日,是中国当代文学史上影响深远的“山药蛋派”骨干作家之一胡正的百年诞辰。

1924年11月21日(农历十月二十五),胡正出生于灵石县城一户普通人家。高小毕业后,在风起云涌的抗日战争洪流冲击下,14岁的胡正告别父老乡亲,参加了抗日部队,做了一名普通战士,转战晋西南、晋西北,在真枪实弹、你死我活的战场上摸爬滚打,锻炼了意志,增长了才干,积累了经验。

由于胡正入伍前念过高小,读过《三国演义》《水浒传》以及“公案”章回小说,战斗间隙,迷上了文学这块伊甸园,寻找能够得到的各种书籍阅读,同时,也开始尝试着笔耕的味道。其时,胡正对文学仅仅是一种爱好,并没有想到后来会当作家,当职业作家。从他的第一篇短篇小说《碑》,1943年5月26日在延安《解放日报》副刊发表迄今,已经八十多年了,他以自己富有深刻思想内涵和艺术特色的文学作品,在文坛上赢得了一席地位。

半个多世纪的文学生涯中,胡正选择民族化、大众化的道路,站在时代主潮的前面,以作家的社会责任感和历史使命感,把握生活的脉搏,努力反映现实社会和历史事件的本质。他满腔热情地去赞颂心灵高尚的普通人物,他也诚心诚意地去揭示社会前进中的问题。他的作品具有浓厚的生活气息和强烈的时代精神,为广大读者所喜爱,有着广泛的影响。他的《汾水长流》《七月古庙会》《两个巧媳妇》《几度元宵》《那是一只灰猫》等等作品,留给人们记忆,留给人们话题。

胡正曾担任过山西省作家协会党组书记、副主席,山西省文联副主席、秘书长,山西省政协委员、中国作协理事等职务,他为了山西省的文艺事业繁荣与发展,为了中青年文艺家的健康成长,为了优秀作品的不断问世,做出了特殊的贡献。1992年5月,中共山西省委和山西省人民政府授予胡正“人民作家”的荣誉称号。2011年1月17日,胡正因病医治无效,在太原逝世。

【一】

全国高等学校中文系统编教材《中国当代文学史初稿》,谈到五六十年代小说创作时,有这样一段话:“像胡正的《汾水长流》、陈残云的《香飘四季》、于逢的《金沙洲》等,都是反映农村生活的比较优秀的作品。”作为“山药蛋派”骨干作家之一的胡正,正是其长篇小说《汾水长流》,成为这个流派的代表性作品之一。

胡正最早产生写作《汾水长流》这部长篇小说的意念,是他1953年从中央文学研究所学习结束,回到山西省文联后,为了获得创作素材,在榆次张庆村下乡的时候。当时,村里正贯彻中央过渡时期的总路线,实行统购统销余粮政策,大办农业生产合作社。胡正住在一户单身农民家里,轮流到各家各户吃派饭,真正是融入了群众中间。他在《昨天的足迹》一文中回忆道:

我和当地县区下乡干部一样,参加村里的各种活动,村干部和农民们也经常找我商量工作和生活中的各种问题,或坐在一起闲谈。同时我也了解他们对文艺作品的兴趣。我要反映农村生活,就要顾及农民的兴趣,为农村读者所喜欢阅读。在和村干部、农村青年以及村里小学教员的谈话中,他们都谈到喜欢有故事情节的作品,人物要鲜明,语言要明快、幽默。于是,我在和农民谈话时,不单了解他们所谈的内容,同时注意他们叙述一件事情、评论某一人物,或谈起他们的身世时的表述方式。我努力尊重他们的兴趣和愿望,从生活中获得启示和灵感。

张庆村众多熟悉的村干部和农民们,在合作化运动中各式各样的情态,经常在胡正脑子里浮现。于是,他决定要写一部反映全国解放初期,在发展农业合作化运动中晋中平川农村生活的长篇小说。

1954年后半年,胡正结束了在张庆村一年多的生活,回到省文联担任起秘书长职务,忙于组织行政工作。但他已经积累了丰富的素材,科学地处理好工作与创作的关系,写出了一批优秀短篇小说和散文、报告文学,同时开始构思长篇小说《汾水长流》,草拟出一些人物和故事情节。1959年至1960年,他集中精力写作并修改这部作品,1961年初完稿后,先在《火花》杂志连载,之后由作家出版社和山西人民出版社同时出版。

《汾水长流》刚一出版,就“以其特有的鲜美和芳香引起了人们的普遍注意”(华频:《〈汾水长流〉初探》,1961年9月号《火花》),顺利地“走入了一九六一年好的长篇行列”,并且很快改编为电影、话剧和地方戏上演,在大众中产生过广泛的影响。如今六十多年过去了,在20世纪60年代众多的长篇小说中,《汾水长流》仍不失为一部有较高认识价值和审美价值的作品。

《汾水长流》表现的是农业合作化初期广阔的社会生活画面。对于那个特定时代的农业合作化现在该如何评价呢?中共中央十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中有一段表述:“我国个体农民,特别是在土地改革中新获得土地而缺少其他生产资料的贫下中农,为了避免重新借高利贷甚至典让和出卖土地,产生两极分化;为了发展生产,兴修水利,抗御自然灾害,采用农业机械和其他新技术,确有走互助合作道路的要求。”这段表述就为评价《汾水长流》提供了科学的、历史的依据。小说选取汾河岸边的杏园堡村为背景,以曙光农业社的成立和发展做轴心,选择防霜、抗旱、春荒、麦收和扩社等事件,形象地概括了农业合作化运动前期中国农村各种复杂的矛盾冲突,深刻地揭示了在这场变私有制为公有制的革命中,各个阶层人物的精神面貌与心理态势,恰如一幅20世纪50年代初期农村生活真实而生动的万象图。

这幅“图”最突出的特征是:胡正真实地再现了生产关系和生产力重新组合时期的人际关系。农业合作化不仅彻底改变了传统的生产关系,进行生产力的再分配;更重要的是打破了一系列旧的观念形态,动摇了几千年来人们固有的心灵结构,呈现出新的人际关系。郭春海一家,王连生一家,孙茂良一家,周有富一家,刘元禄一家,赵玉昌一家等已有的结构,随着变革的开始而发生裂变,成为以郭春海为代表的贫雇农集团和以赵玉昌、刘元禄为中心的富农思想集团。经过一春一夏的对比、抗争、较量,郭春海得到锻炼成长,为群众衷心拥护,贫雇农势力不断上升;其对立集团则不断分解:赵玉昌阴谋败露,仓皇出逃,被绳之以法;刘元禄一意孤行,结果众叛亲离;郭守成遭受暗算,从教训中醒悟;周有富迫于形势,勉强入社,却打坏了牛腿;杜红莲从封建思想的藩篱中脱颖而出。

《汾水长流》的结构艺术颇具匠心,以防霜、度荒、抗旱、收麦、扩社等大的事件,构成情节发展的主线,主线之外又设置了多种多样的小事件和矛盾冲突,形成支线。主线与支线的关系清晰,并且相互支撑,相互作用,使得整部作品的情节既层次分明,又波澜起伏,很好地烘托出鲜明性格的人物,准确地阐释了主题思想。特别值得提到的一点是,作品的结局没有处理成传统的大团圆套子,留下了好些悬念和问题,让读者去思考。20世纪60年代初期的长篇小说能做到这一点的,并不多。

【二】

胡正能够写出《汾水长流》这样优秀的长篇小说来,并非偶然为之,而是有着经验与教训做基础。1948年底,已经发表过小说《碑》《民兵夏收》等一定数量文艺作品、身为晋绥根据地《晋绥日报》副刊编辑的胡正,随军南下,一年后进入四川,分配到重庆《新华日报》继续做副刊编辑。繁忙的工作让他无暇创作,只发表了一些散文。

立志搞文学创作的胡正,终于得到了进一步提高的机会。1950年冬天,中国作协在北京开办中央文学研究所,招收有一定文学创作基础的青年入所学习。胡正得知这个消息,征得所在单位同意,很快报了名。他如愿以偿,成了研究所的学员。在将近三年的时间里,胡正系统地阅读了大量中外文学名著,按照研究所的安排,还学习了哲学、历史等专业知识。更让他难忘的是听了许多名作家、名教授的讲课,极大地开阔了视野。学习后期,他与部分学员奔赴抗美援朝前线实习了几个月,积累了素材,回国后写出了中篇小说《鸡鸣山》。

《鸡鸣山》的故事情节是:中国人民志愿军一个班在同美国兵战斗中,克服重重困难,英勇顽强,多次打退敌人的进攻,完成了上级交给的任务,最后又一举攻占了敌人的主阵地鸡鸣山。作品歌颂了志愿军战士的爱国主义感情、乐观主义信念和勇敢作战精神。这是一个很能动人心魄的战争题材。但是,由于胡正体验生活的时间仓促,在把握人物、环境、情节三者之间互为因果和有机统一的关系方面,还有一些不足,实质上,是因为胡正是以写农村题材见长的,对志愿军生活并不熟悉,写起来自然无法得心应手。

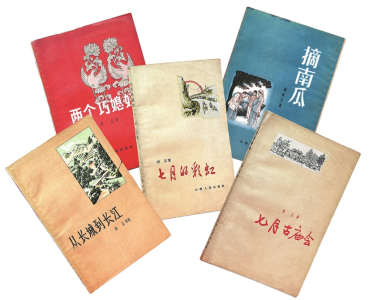

胡正及时总结了《鸡鸣山》创作中出现的问题,重新回到了熟悉的农村生活中。不久,他就写出了《摘南瓜》《嫩苗》《两个巧媳妇》《七月古庙会》等一批成功的短篇小说。这些小说在多个方面有着明显的突破。首先是反映的社会生活面宽了,作品的容量大了,描绘了整个过渡时期的农村面貌,显示了强烈的时代气息。其次是不断向生活的深处开掘,不再是单纯地写敌我矛盾,着重揭示的是复杂的人与人之间的生活矛盾。在描写人物方面,进化到写人的思想情愫、精神面貌、内心世界和生活习惯,塑造了一批性格丰满的人物形象。在叙述方法上,由一般事件过程的交代,发展到注意结构典型事件和设置典型环境。在使用语言方面,追求抒情性和大众化相结合的风格,恰当地使用比喻、象征等修辞手段。

1954年2月写的《摘南瓜》,是胡正在新中国成立后第一个成功的短篇小说。作品讲述了农民李忠旺精心培植队里的南瓜而自己的老伴却偷摘南瓜的故事,由此表现了那个时代农民中存在的观念上爱社如家与只想个人之间的矛盾,提出解决这种矛盾的办法,只能是启发教育,不可武断处罚。随后发表的《嫩苗》,以女知识青年李爱英回乡运用新的科学技术种田与徐守仁坚持旧的耕种方式之间的矛盾为主要线索,赞扬了知识青年回乡建设新农村的精神,预示着科学种田的广阔前景;写法上叙述故事和塑造人物并重,还夹有一些心理描写,收到了较好的效果。《两个巧媳妇》是胡正整个小说中颇具特色的一篇。他在这个作品中借鉴果戈理“两个伊凡的吵架”使用的对比手法,始终抓住“巧”和“比”两个环节,层层深入地剖析了两个巧媳妇杨万花与尹芝贞争强好胜的性格、囿于小农经济跟贫困地位形成的心理气质;恰到好处地展示了她们的对话、举止、肖像、服饰等外在的姿态。“巧”使她们清贫的生活依然过得热闹红火;“比”却使她们好胜之心膨胀,结果被人离间,反目为仇;到了抢救集体财产时,她们的悲剧又演化为喜剧,释去前嫌,互相谅解,达到心灵上的默契。应当说,《两个巧媳妇》是胡正塑造人物形象的可喜探索。

作为一位有责任感的作家,胡正不满足于只充当生活的歌者,不满足于只对新人新事的赞扬,也担当起生活的医生,医治社会的创伤。他在下乡时,发现一些机关干部做群众工作不深入调查研究,仅凭主观臆想办事,造成了不良效果,于是,写成小说《七月古庙会》,期望引起人们的重视。作品描写县工作组组长魏志杰下乡时,主观武断,强行阻止农民在农闲日子里赶传统庙会,激起农民的反感,造成了矛盾冲突。胡正采用喜剧笔法,善意地批评了魏志杰一类干部的官僚主义作风,并且指出这种作风已经危害到党群关系,应当予以纠正。

【三】

20世纪70年代末期,社会进入新时期,胡正重返文坛,要用作品来证明自己的写作能力。为了尽快熟悉农村生活,他又到了榆次张庆村,跟农民们住了一段时期。他感觉经过20多年的风风雨雨,农民的思想情绪发生了很大变化;他自己也不再像20世纪50年代初期那样,专注于农民在合作化运动中的各种情态了。他从张庆村回家后正思考从什么角度、以什么主线、用什么形式表现所感受的生活时,有一天看到《山西日报》上登载了一篇关于忻县大王村知识青年岳安林和李翠先在逆境中保持坚贞的爱情和科学养猪的通讯,启发了他。于是,他去了忻县大王村住了一个多月,丰富了素材,加深了感受,一部中篇小说也酝酿成熟了,这就是发表于1982年《当代》杂志第一期上,并产生过较大反响的《几度元宵》。一年后,他又写出了续篇。应当说,《几度元宵》是胡正继《汾水长流》之后的又一部优秀之作。

《几度元宵》以1975年为背景,用力透纸背的力量,描写农村青年沈翠叶和薛安明为争取婚姻自由,同极“左”路线的桎梏、同恶势力的压迫、同封建世俗的阻挠坚决斗争。整部作品渗透着胡正深沉的思考,对人物、对生活进行道德评价和历史评价,从而具有了深邃的历史感和强烈的现实性。在情节结构和叙述方式上,胡正也作了多方面的探索。他突破了以往从头说起、平铺直叙的格式,把故事放在正月初九至十五一共七天时间里,表现沈翠叶与薛安明为婚姻自由进行斗争,追忆了过去十年他们的种种遭遇,由此组成了多种矛盾冲突。故事始终以元宵为道具,选取历年元宵节前后为人物活动的场景,展开引人入胜的情节。大段回忆的运用,由于分寸得当,并不显得突兀和零乱。叙述语言在保持了胡正20世纪五六十年代生动、朴实、流畅、自然风格基础上,使用了较多的富于哲理的警句和加强表达效果的排比句,体现出了散文诗式的音韵美。

1989年,胡正从省作协领导岗位上退到二线,一方面继续以各种方式为文学事业的发展做贡献。另一方面在身体条件许可的情况下,努力奉献新作。十几年的时间里,创作了中篇小说《重阳风雨》,短篇小说《那是一只灰猫》,长篇小说《明日清明》和一批散文,功力不减当年。

发表于《人民文学》1992年第6期上的中篇小说《重阳风雨》,像《几度元宵》一样,也是叙述一对青年男女为追求真挚的爱情所经历的风风雨雨,但主人公却由农村青年变为知识分子,时间背景则放到了20世纪40年代末解放区土地改革时期,追求的是人间的温情与真情,以及超越生活表象的崇高美。经过近半个世纪的历史碾磨,胡正从记忆中撷取出来那段岁月重新审视,他把思考的重心放在了人与人的情感上,以土改工作队员何舒莹与沈纪明之间有真挚的爱却不能成眷属的故事,展示了一出打动人心的悲剧,让读者在悲剧的氛围中更深刻地认识人生,认识历史。

1997年问世的《那是一只灰猫》,仅有七八千字,是一篇精致的短篇小说,出自70多岁老作家胡正之手,实在是难能可贵。作品讲述的是一件极普通的日常生活片段——刚刚参加工作的某政府办公室干事白寄舟,随同副主任刘修远作为卫生检查团成员到某市去检查。该市对检查团表现出极大热情,安排得十分周到,汇报也非常得体,实际上是大做表面文章,目的是成为卫生模范城市。例行检查结束后的欢送宴会上,检查团与市领导沉浸在相互祝酒的兴奋中。突然,一只硕大的老鼠从餐厅门缝里跑出来,白寄舟大叫一声:“老鼠,好大一只老鼠!”所有的人都看到了正在逃跑的大老鼠,也都惊呆了。此时,身为检查团副团长的刘修远道出了一句惊人妙语:“哪里有这么大的老鼠,那是一只灰猫!”市里的领导摆脱了尴尬,对刘修远感激不尽,白寄舟则莫名其妙。再以后,该市成为卫生模范市,各有关领导及刘修远都相应升迁。白寄舟想着自己是否过几年也会成为刘修远呢?

这是一篇针砭时弊的讽刺小说。政府干部刘修远明知某市有弄虚作假现象,竟视而不见,并且为了某种利益,居然可以当众说谎,指鼠为“猫”。在荒唐的背后,隐藏着许多发人深思的现象。作品的情节结构很精巧。整个故事前面一大半的篇幅,都是在作铺垫,用白寄舟的行为和感受,给刘修远后面的妙语准备下前提。到了时机成熟时,突然抖开包袱,点明主题——刘修远为了某市的“荣誉”及市领导的政治前途,也为了个人利益,可以视鼠为“猫”:“那是一只灰猫!”有如神来之笔,把整个故事推向高潮,把情节由铺垫进入关键,把人物性格由模糊变得清晰。由此而显现出短篇小说情节结构的魅力,显现出胡正叙述故事的精彩与高明。

2001年问世的长篇小说《明日清明》,故事题材和主题思考仍然是延续《重阳风雨》。胡正选择20世纪40年代解放区进行的整风运动为背景,通过几个人物所遭遇的政治事件,深刻地思考革命队伍中发生的运动,思考人生的坎坷命运,写作题材和思想深刻,都是那一代作家少有的。

【四】

胡正在回忆录《昨天的足迹》中说:

今天看昨天的作品,自然感到它们的历史局限;而明天看今天的作品时,也可能有今天不可能预见的局限。但只要站在时代的历史的高度,深刻地艺术地表现了一定时代的真实生活,反映出人民的情绪和愿望,并给人以思想的启迪、有益的影响和艺术的美感、精神的愉悦,也就尽了作家对时代的历史的责任。

这段话可以看作是胡正对自己作品非常到位的评价。从《汾水长流》等主要作品中可以发现,他时刻注视着各个社会历史进程的发生和发展,探求着各种身份人物,特别是农民群众和知识分子的历史命运、思想轨迹和生活态度。他也善于从人们的日常生活中撷取典型事例,揭示具有深刻社会意义的矛盾冲突,并且经常把一些正处于萌芽状态的事物写入作品,产生了积极的社会作用。

总结胡正60多年的文学创作生涯,可以归纳为以下几个方面:

第一,不懈地追求新的观念。胡正跟他同时代的作家相比较,有一个突出特点,就是在接受新的思想观念、探索新的艺术形式方面,表现出相当的自觉和强烈愿望,在真实再现社会现实的同时,更能够用历史意识去做观照和反思。特别是进入新时期以后,胡正看到中国社会从计划经济时代逐渐转变到了市场经济时代,人们的生活方式、思想情感、价值观念、文化素养,也随之发生了遽变,文学创作所反映的内容,更加丰富多彩;同时,创作本身也越来越多样化。因此,他总是强调作家的观念不能仍旧因循守旧,不能再像以往那样单一,一定要与时俱进,否则就可能被时代和读者抛弃。他新时期以来的作品,就充分体现出他的观念在不断更新,作品的价值具有了深刻的认知性、历史性和现实启示性。

第二,从不放弃深入生活的路子。经常有基层和业余写作者请教胡正:你几十年从事文学创作最深的体会是什么?或者有什么经验、诀窍?他会毫不犹豫地回答:踏踏实实去深入生活,从火热的生活中获取素材。他在创作谈文章中,谈得比较多的是深入生活问题;他在各种场合的发言或讲话中,反复强调的也是深入生活问题;他与中青年作家交流或者接待文学爱好者,还是诚恳地奉劝他们千万不要脱离生活。胡正之所以如此看重深入生活,是因为他自己有过切身的经验。他写《汾水长流》等代表性作品,如果没有在榆次张庆村的生活体验,是不可能写得那样成功的。

第三,艺术上不断探索。胡正在创作上与许多同时代作家的态度不同,不愿意使用一种方式写到底,一直追求多样化的态度。从他的第一篇短篇小说《碑》,到最后一部长篇小说《明天清明》,在艺术探索上,都是在不断创新。早期作品接受俄罗斯文学的痕迹明显,注意现实主义与浪漫主义相结合,即使是描写抗战和土改题材,也尽量不用特别残忍的细节和低俗语言;而心理描写方式,更是在“山药蛋派”作家中最突出的,他认为,小说就是写人物,心理描写最能表现人物的性格;在场景描绘时,他更注意优美效果,通过他的文字,表达对大自然的敬意。到了后期的作品,他则更多地接受了外国文学观念,在结构故事、描摹人物、叙述文字等方面,并不比中青年作家落伍。

杨占平