【文化中国行——中国重要农业文化遗产】稷山板枣越千年

“蝉叫哩、狗咬哩,娃儿要吃红枣哩。”这首古老的歌谣,70岁的稷山县稷峰镇陶梁村村民郅平威随口就哼唱了出来。他说,自己是吃着板枣长大的,也管了一辈子板枣树,这首歌谣是自己的爷爷奶奶教给自己的。

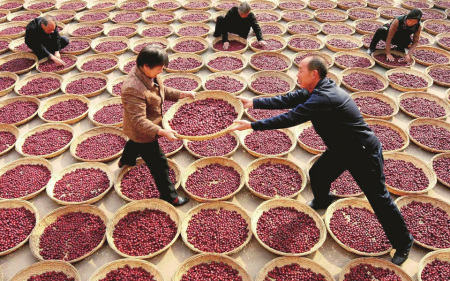

稷山县位于黄河中游、汾河下游,历史悠久、人文厚重,有“后稷故里”“农耕之源”之称,中华农耕始祖后稷曾在此教民稼穑、树艺五谷,为中华民族的繁衍生息提供了丰富滋养。板枣,是稷山人深入骨髓的记忆,稷山人将其称为五谷之外的“第六谷”广为种植,形成了独特的板枣生产系统。2017年,稷山板枣生产系统被农业农村部认定为第四批中国重要农业文化遗产,为我省首个入选项目。同年,国家林草局批准在稷山建设国家板枣公园。2019年稷山板枣生产系统入选第二批中国全球重要农业文化遗产预备名单。2024年12月,稷山板枣机械化生产模式与典型案例入选农业农村部第四批特色经济作物适宜品种全程机械化生产模式与典型案例。

在国家板枣公园,17500株千年古枣树、5万株500年以上的“年轻”枣树在这里集结,他们经过漫长的岁月洗礼,苍劲的枝干愈加挺拔。早在春秋战国时期,《诗经》中“棘”指的就是稷山的枣树。《稷山县志》记载,北魏孝文帝时期实行均田制时,陶梁村就大规模种植板枣,栽培加工技术成熟于东魏。因当地方言“扁”音为“板”,故称板枣。隋、唐、北宋、金、元时期,板枣被历代皇室列为“贡品”。明代先后有三任知县在稷山大力发展板枣,打下了稷山板枣产业发展的基础。

国家板枣公园的核心位置陶梁村有4000多人、枣园6000多亩。“村里是花园、村外是枣园,家家有枣树、人人会管理,有的枣农还在枣林里种地黄、油菜、芍药增加收入,2024年我们村成了省级‘千万工程’精品示范村。”村党支部书记兼村委会主任李鹏喜今年42岁,他说,“公园建起来以后,之前在外地打工的好多村民都回村发展,村里有几十个人在民宿宾馆做清洁工、服务员。”

2022年稷山县依托国家板枣公园,以姚村、陶梁村、吉家庄村为核心打造了“守望千年·只为枣你”农文旅融合发展示范园区。园区内有板枣博物馆、温泉庭院、星空民宿、农耕文化一条街等,还编排了《稷颂》沉浸式主题演出,向游客展现农为邦本、教民稼穑的深远意义,连接古今、传承文化,游客还可以乘坐“稷山号”观光小火车穿行枣林。目前,示范园区已获得国家农村产业融合发展示范园、全国农村综合性改革试点试验区等六个国字号荣誉。

郅平威是板枣文化研究的热心成员,儿子在北京中关村有公司,多次邀请他去北京居住,他却始终不肯,“树不离土,人不离枣,我感觉自己离不开枣园。我自己经营6亩枣园,还在《稷颂》中扮演‘稷山老人’,生活可充实呢。”黄东杰是稷峰镇孙家城村人,也是西江文旅产业发展有限公司稷山分公司的演艺部团长,“我们园区逢年过节都有演出,参加演出的全是村民,大家都想把后稷的故事和精神展现出来、传承下去。”每年春节都是板枣公园最热闹的时候,有舞龙舞狮、锣鼓旱船表演,还有篝火晚会,小吃街上人流熙熙攘攘。2024年春节大约有10万人来这里打卡,后稷精神和农耕文化自信正在年轻一代中生根发芽。

稷山县枣业发展服务中心主任贺宁杰认为,园区项目的打造为枣业综合发展探索出了一条新路,如今大家都“以千年枣树为荣”。村民李加顺今年54岁,是加顺红枣种植专业合作社理事长,“我们合作社是省级示范社,承担着100多亩的托管任务。我们经常请专家来教大家剪干枝、打药、除草、施肥。”村民李孟奎在后稷文化旅游产业发展有限公司做保安,他对现在的生活特别满意,“鲜枣、干枣都能卖钱。村里吃水问题解决了,取暖也靠天然气壁挂炉,啥都好着哩。”

如今,稷山板枣种植面积约15.3万亩,6万多农民从事相关产业,年产值约10亿元,千年板枣不断焕发出新的生机,枣花节、后稷农耕文化节、马拉松、“村晚”等一系列活动每年轮番进行,村民的生活比板枣还要香甜。

本报记者王秀娟