【深度透视】从“要我低碳”到“我要低碳”

——安泰集团在低碳发展道路上深刻变革,成为行业绿色发展标杆

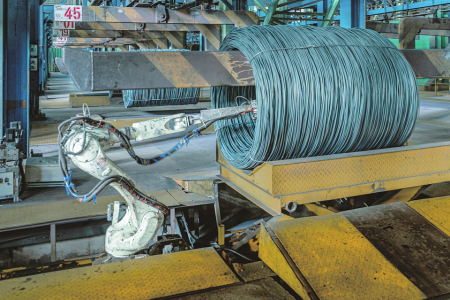

春风劲吹,万物勃发。介休安泰工业园区高线生产车间内,火红的钢坯在1100摄氏度高温下加热,经过多道轧制工序,最终变成直径为12毫米的线材。

这看似平常的生产场景背后却蕴含着安泰集团在绿色低碳发展道路上的不懈努力与深刻变革。产业升级、技术创新、逐绿攀高……成为企业新蓝图的生动注脚。

“绿色低碳发展是我们转型发展的必然选择和主动选择,不是权宜之计,这是安泰人应有的认知和自信。围绕‘双碳’目标,我们直面问题,马上行动,且早一步行动,就会多一份主动。”安泰集团总裁李猛的话语掷地有声。

从曾经传统的高能耗生产模式,到如今成为行业内绿色发展的标杆,安泰实现了从“要我低碳”到“我要低碳”的华丽转身,为众多企业提供了可借鉴的发展样板。

久久为功,绿色发展贯穿转型始终

绿水青山就是金山银山。一直以来,安泰以其敏锐的洞察力和前瞻性的战略眼光,早早地踏上了绿色发展的征程。

创业之初,围绕污染治理,安泰集团积极开展炼焦技术提升,率先实现了由土焦炉到改良焦再到可化产回收的机焦炉型的装备升级。上世纪90年代初就制定了靠科技促环保,向环保要效益,积极拓展国际、国内两大市场的发展纲要,按照打造链型产业结构的发展理念把上游产业的废物变成下游产业的原料,精心构筑起自身独特的废渣、废气、废水环保产业链。进入2000年,安泰集团提出了“垃圾是放错地方的资源”“企业不消灭污染,污染就会消灭企业”环境治理理念,主动淘汰了在当时还不是落后工艺的小高炉、小机焦、小水泥,投资40亿元新建和改建300万吨特钢……每一个关键节点上的决策都彰显出安泰人超前的环保意识和责任担当。

在“双碳”战略背景下,安泰更是把绿色低碳转型作为核心任务,坚持传统产业提档升级和新质生产力培育“双轮”驱动,向着可持续发展之路进发。他们深耕主业,将节能减排理念融入生产的每个细节。成功投运焦炉烟气余热回收、干熄焦余热回收、焦炉上升管余热回收等节能项目,提高了能源综合利用效率;不断优化生产工艺,加快设备升级改造,引进先进的技术和设备,提高生产过程的自动化和智能化水平,减少能源的消耗和浪费,让生产效率与环保理念相得益彰;倾力打造绿色环保的生产环境,投资建设脱硫脱硝、VOCs治理等环保设施,使污染物排放达到超低排放水平;积极拥抱清洁能源,投运2×45MW高温超高压煤气发电机组后,大大减少集团外购电量,实现了副产煤气的零放散,创造了较高的效益,实现节能增效与资源综合利用完美融合。

秉承立足晋中、服务山西、面向全国的战略布局,安泰集团借“智”驱动发展,聘请资深专家,依托专业力量成立绿源碳索科技有限公司、碳中和研究院、太原理工大学博士创新工作站等科创平台,大力推进成果转化,中标介休市“双碳”平台项目,搭建山西首个“双碳”会客厅科创平台,成功举办首次学术沙龙,汇聚政府、企业、科研机构等各方力量,促进信息共享和经验交流,提升了集团的知名度和影响力,吸引了更多潜在客户和合作伙伴。

一个个蝶变实例,让绿水青山“底色”更亮,金山银山“成色”更足,一个“天蓝、水清、地绿、景美”的美丽安泰正阔步迈向更加美好的未来。

聚链成群,构建安泰精品钢深加工“零碳”产业园

栉风沐雨,砥砺前行。安泰集团是沐浴着改革开放春风成长起来的第一批民营企业。40多年来,他们主动服务和融入国家发展战略,由创业初期的单一焦化企业逐步发展成为独具特色的绿色低碳循环经济特钢产业聚集区,积极发展绿色循环经济,将产业链上下游紧密连接,形成了一个资源高效利用的低碳发展样板。

尤其在2023年成为省级特钢材料产业链“链主”企业以来,安泰充分发挥引领带动作用,按下转型升级发展“加速键”,加大延链、补链、强链力度,主动优化产业结构,引领各类要素资源向产业链汇聚,加快推进山西安泰精品钢深加工“零碳”产业园建设。产业园建成后将形成“万亩园、两万人、三片区、五业态、六协同、七百亿”的规模。

在推进产业链创新发展的过程中,安泰坚持以精取胜、以特求胜、以优制胜,坚持走特色化、差异化发展路径,向管理要效益、向数字要效益、向产品要效益。

当好“大”管家。坚持“以人为本,人力资源是第一资源”的管理理念,深化产教融合,通过师带徒、推行工种职业技能等级鉴定工作、组织职工劳动技能大赛、订单培养、运营实训基地等多种方式,持续推进全员素质能力提升工程。一批批高素质、有作为的技能人才在技术攻关中奋勇争先、不断突破,取得了一项项专利技术,其中,900mm以上大规格H型钢生产达到国内领先水平;聘请专业管理团队先后启动了以正激励为主的人力资源薪酬绩效管理、“全员生产维修”(TPM管理模式),安全管理系统能力提升,精益成本管理、环保管家服务等多项咨询项目,推动生产要素顺畅流动、高效配置;厚植以客户为中心的理念,聚焦用户难点痛点,以72小时快速解决机制,为客户提供全面、专业、自发的一站式解决方案与增值服务,打造与战略用户牢不可破的命运共同体,有效相融、互为借力,不断在新的发展起点上打开新空间、注入新动能、塑造新优势、成就新业绩。

冲刺“智”高点。全面启动智能工厂建设,带领团队成员聚焦产业数字化、数字产业化、数据价值化,坚持“好用”“会用”“有人用”原则,面向管理全方位、经营全链条、制造全流程,培育新质生产力,实现价值创造。将MES系统、EMS系统、WMS系统、SCADA系统、ERP项目、设备移动点检、智能决策系统、万能TCS升级改造、万能主传动升级改造、BD辅传动升级改造、仿真等技术,通过多维度、多样化的实时数据感知技术,打破各个环节的信息阻断,实现数据自动化采集和控制、一体化信息资源共享、数据集中监视、质量跟踪和联动管理等功能,全力构建生产高效、节能减排、数据汇聚、安全高效、一图治理的智慧化工厂。

进军“高”端品。敏锐捕捉市场需求,应势而动,顺势而为。依托高线大盘卷生产线,建成了山西省重要的工业用线材专业生产基地,填补了省内高强度冷镦钢、锚链钢、焊丝钢、钢绞线用钢、易切削钢等钢产品的空白。2023年,该集团成功取得IATF16949汽车质量体系国际认证,汽车用钢产品投放市场后反响良好,并参编国家标准GB/T 11263-2024《热轧H型钢和剖分T型钢》、起草编制T/SXJP 013-2022《热轧H型钢》团体标准,树立行业话语权,提高企业竞争力。此外,他们建立省级技术中心、优特钢研究院等平台,先后与北京科技大学、武汉科技大学、太原理工大学、中北大学、钢铁研究总院等教学、科研机构形成了战略合作关系,依托前沿技术力量,按下产品研发“快进键”,产品广泛应用于北京大兴国际机场、北京金融街项目、贵州“天眼”等重点工程建设。特别是耐低温材质Q435E产品应用于新疆石河子钢板仓项目,获得了客户的高度肯定。“安泰制造”正以绿色、高端、精品的形象向全国乃至全世界展示中国工业魅力。

变废为宝,微藻降碳开辟全新路径

在介休安泰工业园,一排排引人注目的阳光房内,“碳中和”示范项目正在如火如荼地进行。该项目总投资4000万元,占地12亩,专注于利用CO2养殖微藻,旨在实现碳减排。这里,国内首台套CO2捕捉、制藻等设备满负荷运转,先进的监测设备实时把控藻类生长情况,确保藻类在最适宜的环境中快速生长。

曾经困扰工业生产的废气,如今摇身一变,成了藻类生长的“营养剂”。这神奇的转变背后,蕴藏着怎样的科技力量?项目负责人张亮揭晓了答案:源于一项核心技术NPS系统,它能够深度降解烟气中二氧化硫、硫化氢,再次捕捉粉尘重金属,获得洁净的CO2可作为微藻的生长基,经光合作用,生产出高附加值、高营养价值的藻粉。该项目不仅可以实现年减排二氧化碳1000吨,还拥有广阔的下游市场,涵盖保健品、鱼虾饲料及畜禽类饲料等多个领域,市场需求旺盛,经济效益和环境效益显著。

这一项目的成功实施,正是响应国家“双碳”战略的创新与实践,不仅开创了国内微藻固碳行业先河,为焦化、钢铁、化工、电力等行业的CO2减排提供了新的思路和解决方案,更在全国率先实现了微藻减碳技术工业化生产。

为了进一步推动微藻降碳技术的发展和应用,安泰携手中国科学院山西煤炭化学研究所、中国科学院青岛生物能源与过程研究所、太原理工大学等科研院校围绕项目多元化经营、本土化藻种筛选和应用展开深入合作。他们从中国科学院青岛生物能源与过程研究所引进的复合型藻种,具有抗污染性强、存活率高、耐高温的特点,经公司研发中心逐级驯化,初步达到大规模生产标准。此次技术升级大大提升了藻类产品提取率,降低了生产成本,提高了减排能力。

作为“双碳”目标先行者,安泰将“碳”作为重要资产,以“碳”为核心,统筹发展与减排,源头减排、微藻固碳、开展碳交易……走出了一条低碳、绿色、循环的高质量发展之路。

逐绿攻坚再跃阶,碳路拓新向未来。安泰集团将继续筑牢绿色发展鲜明底色,加速各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率,实现量质齐升,提升产业绿色竞争力,充分释放绿色低碳高质量发展的“磁场效应”,为构建绿色、低碳的未来贡献力量。

双轮驱动,科技创新激发活力动力

走进安泰集团智能管控中心,不断跳动的数字和画面,会让人深刻体会到“智慧大脑”的强大算力。智慧炼铁、智慧炼钢、智慧物流……安泰的人事效率、生产效率、市场响应效率不断提升。

该智能管控中心是安泰实现全域赋智转型升级的生动实践。它将生产、能源、物流、环保、设备、安全等多个业务领域有机整合,通过数据分析、预警和决策,实现了全过程、智能化管理。其中,围绕人、财、物、产、供、销,打通企业内部数据信息、物流、资源链条,实现生产、设备、能源、物流、安防的多业务应急指挥和应急联动;通过调度指挥平台,实现生产运营调度指挥的可视化;借助三维GIS系统,构建数字管网和智慧工厂,实现厂区全景展示。这份成绩单来之不易,但是前进的脚步从未停歇,安泰正朝着更加智能、高效、可持续的目标迈进,致力打造基于生产工艺全流程“研发—生产—质量—能源—设备—财务—销售—物流—供应链”的精准高效、优质低耗、安全环保的智慧安泰。

站在碳资产管理平台前,冶炼、发电、炼钢、轧钢、建材、物流等八大工序在不同时段的碳排放量、历史变化趋势及在整个园区的碳排放量占比尽收眼底,让安泰人在减碳技术开发、碳成本管理、碳配额管理、参与全国碳汇市场实现碳金融交易等方面做到心中有数。

集团常务副总经理王凤斌介绍,该平台架构分为三层,分别是数据同步层、数据运算层和数据展现层。数据同步层自动从能源系统取数,涵盖了主要生产和物流设备监测数据采集;数据运算层建设依据国家焦化、钢铁、电力行业温室气体排放核算方法与报告指南,建立了全产业链各企业、各产品碳足迹跟踪、碳因子库集成、碳减排目标等业务场景模型;数据展现层通过创建数字化展示页面,涵盖了八大工序,建成了一个完整的碳源数据采集库,促进了数字经济和实体经济的深度融合,已经成为企业高质量发展的新引擎。

安泰集团从传统高能耗企业蜕变成为绿色低碳发展的典范,这一路充满挑战却坚毅前行,始终秉承“爱拼敢赢”的精气神,锚定绿色发展目标不放松,深度融入企业发展脉络,勇于探索微藻降碳等前沿创新技术,成功构建绿色循环经济体系,实现了从“被动低碳”到“主动求低碳”的跨越式转变,为整个行业的绿色转型树立了可借鉴的标杆。

笃志前行,虽远必达。新时代新征程,安泰集团必将绿色发展的理念深植于心,以创新为利刃、以实干为笔墨,绘就绿色生态发展新画卷。

本报记者贺锴 张毅

本版图片由本报通讯员摄

本版责编:张卉

版式:刘铁军