迈向岁月的暖春

——读迟子建散文集《也是冬天,也是春天》

“走在异乡的街头,只觉得这里的冬天与我故乡相比,更像春天。”读作家迟子建《也是冬天,也是春天》散文集的时候,我正身在异乡的春天,这个雁门关外的塞外小城,春天总是姗姗来迟。

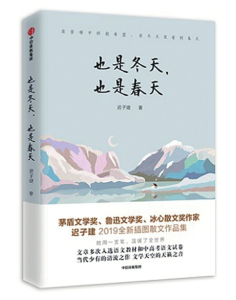

春花烂漫的时节,捧读迟子建的最新散文力作,我感受着她笔下的白山黑水和人生冷暖。《也是冬天,也是春天》收录了迟子建近年散文新作及其备受推崇的经典散文名篇,配以作者拍摄的多幅摄影图片,从白山黑水到碧野晴空、从清晨日暮到冷月斜阳、从皑皑白雪的冬日到生机盎然的春天,这些摄影图片为该书增添了几分诗意与哲思。

对迟子建慕名已久,却未曾读过她的作品,只知道她出生在漠河,在祖国的

最北方,在中国最寒冷的、能看到北极光奇景的地方。初听她的名字,没有女性的阴柔之美,多了些中性的味道。在她之前曾读过不少名家的散文作品,如汪曾祺、余秋雨、林清玄、史铁生、毕淑敏等,第一次认真品读她的最新散文力作,读出了一位女性作家别样的温暖和沧桑。

书开篇《灯祭》一下子便吸引了我:“没想到我迎来了千盏万盏灯,却再也迎不来幼时父亲送给我的那盏灯了。”读后禁不住泪如雨下。文章一开头写道:“父亲在世时,每逢过年我就会得到一盏灯。那灯是不寻常的。”然后具体描述了父亲如何用罐头瓶制作灯盏,我又是如何提着灯和小朋友们串来串去,度过快乐的童年。文中写道:“因为有了年,就觉得日子是有盼头的。而因为有了父亲,年也就显得有声有色;而如果又有了父亲送我的灯,年则妖娆迷人了。”然而“父亲没能走到老年就去世了。父亲去世的当年我们没有点灯。”作者接着写如何在腊月二十七请父亲回家过年,“给他献过灯和酒,又烧了些钱……”文章详尽地描述了请过世的父亲回家过年的情景,紧接着写道:“我愿意请他回来,而永远不希望送他回去。天那么冷,他又有风湿病,一个人朝回走会是什么样的心情呢?”读到这里禁不住泪水滂沱。

读过不少名家的亲情散文,从朱自清的《背影》到史铁生的《秋天的怀念》,再读迟子建的亲情散文,有着别样的味道,既有女性特有的细腻,又有男性的粗犷通达,她的文章如同她的名字一样有着中性之美;还有《龙眼与伞》,也是一篇极打动人心的文章。文章以大兴安岭的春雪为开头,紧接着才引出母亲来给自己送伞:“下雪了,我来给你送伞,今天早点回家吃饭吧。没有比写到亢奋处遭受打扰更让人不快的了……冲妈妈无理地说:你也是,来之前怎么不打个电话,问问我需不需要伞?我不要伞,你回去吧!”紧接着作者写道:“确如妈妈所言,雪中夹杂着丝丝细雨,好像残冬流下的几行清泪。做母亲的,怕的就是这样的泪痕会淋湿她的女儿啊!而我却粗暴地践踏了这份慈爱!”紧接着作者写在青岛对《额尔古纳河右岸》长篇小说修改时,碰到青岛大学文学院失去儿子的刘世文老师,听她讲述一路坐火车、没舍得吃一颗龙眼,而是一路把它们攥在掌心,想着能回去带给儿子。这样一段描述,让母爱得到升华,文章最后几句成为全文的点睛之笔:“母爱就像伞,把阴晦留给自己,而把晴朗留给儿女。母爱也像那一颗颗龙眼,不管表皮多么干涩,内里总是深藏着甘甜的汁液。”

正如本书封底所描述:“迟子建从万物生死中探寻世间真情,从人生的寒冬迈向岁月的暖春,这种种感人至深的片段构建了她所独有的散文天地,无论是追忆往事、慨叹人生,还是文学漫谈、艺术沉思,全书字里行间所透出的苍凉与温情,都如同北方雪野中的一抹夕阳,至真至美。”这段话总结了迟子建散文的独特魅力。

文集中打动我的还有几篇游记,如《紫气中的烟火》《鲁镇的黑夜与白天》《西栅的梆声》《光明于低头的一瞬》《最是沧桑起风情》等等,之前读过余秋雨的《文化苦旅》,他的标题大多直白明了,迟子建的标题却极具美感,如《光明于低头的一瞬》描写的是在俄罗斯教堂见到的一幕场景;《最是沧桑起风情》写的是在巴西看桑巴,到阿根廷看一位七十多岁的老者翩翩起舞跳探戈,而引发的感慨。

在所有的游记作品中,作者写沈阳故宫《紫气中的烟火》给我留下最深的印象,这篇文章我读了好几篇,不厌其烦,不仅标题引人遐思,文章也极具美感,厚重、大气,独有韵味。如文章开头并未直截了当地写沈阳故宫,而是这样写道:“房子跟人一样,老了也会生皱纹。而历史往往就掩藏在那一幢幢老房子的褶皱里。能够留存下来的老房子,大抵都是有着不凡身世的,要么是王公贵族、达官显要的宫殿和城堡,要么是富甲天下的阔商的豪宅大院,古今中外莫不如此。所以建筑史上的杰作,往往与权力和金钱是分不开的。”接着作者写道:“我在一个微雨的夏日午后走进沈阳故宫,雨丝若有若无、太阳若隐若现着,被忽明忽暗的天色和薄雾笼罩着的故宫,有点海市蜃楼的意味。”作者继续写她看到的沈阳故宫是什么样子的,其中最能吸引读者的地方当是清太宗皇太极的爱情故事:“历史上没有哪个皇帝能像清太宗皇太极那样,身上既有英雄的传奇,又有爱情的传奇。”没有哪个女人不喜欢纯美的爱情,我也不例外,在这篇文章里我读到了一个皇帝的爱情故事、读到了他的深情和专情,这样的历史故事描写增添了文章的趣味性和可读性:“一年多以后,他端坐在清宁宫里,猝然倒下。我想他最后所看到的情景,一定是关雎宫冷落的门庭。”文章最后,这也是此文的点睛之笔:“我听见了雨滴从那皱纹重重的清宁宫的飞檐下滑落的声音,那么的曼妙,带着股旧时代迷离的音色,仿佛在为已逝的烟火唱着挽歌。”

本书还有一个最大的特点,每篇文章中的点睛之笔,都标注在了标题下面,这是这本散文集不同于其他书的地方。写这篇读书感悟的时候,已是岁末年尾,正是一年中最寒冷的时节,陪我四处漂泊来异乡多年已经年迈的母亲,正在屋内读迟子建的散文集,还时不时地发出赞叹声,冬日的阳光照着她银白色的头发。我不知母亲是否被《一个作家应该谢谢什么》所打动?还是因《龙眼与伞》引起共鸣?只看到窗外光秃秃的冬树上,一群小鸟不时驻足,它们正从遥远的比时间还要清醒的天空,衔来岁月春天的信息。

史慧清