晋创谷全覆盖:点燃创新引擎 澎湃“新质”动能

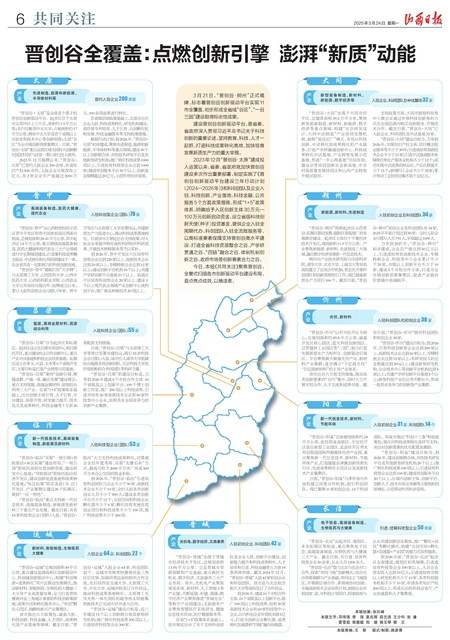

3月21日,“晋创谷·朔州”正式揭牌,标志着晋创谷创新驱动平台实现11市全覆盖,初步形成全省域“谷区”,“一谷三园”建设取得标志性成果。

建设晋创谷创新驱动平台,是省委、省政府深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,坚持教育、科技、人才一起抓,打造科技成果转化高地,加快培育发展新质生产力的重大举措。

2023年12月“晋创谷·太原”建成投入运营以来,省委、省政府就加快晋创谷建设多次作出重要部署,制定实施了《晋创谷创新驱动平台建设三年行动计划(2024—2026年)》和科创团队及企业入驻、科技创新、产业落地、科技金融、公共服务5个方面政策措施,形成“1+5”政策体系,明确给予入区创新主体30万元—100万元创新启动资金、设立省级科技创新天使(种子)投资基金,提供企业入驻全周期代办、科创团队入驻全流程服务等,以高标准要素保障支持晋创谷高水平建设,打造全省科技资源整合之谷、产学研贯通之谷、“四链”融合之谷、体制机制创新之谷、政府市场等创新要素合力之谷。

今日,本报《共同关注》聚焦晋创谷,全景式扫描各市创新驱动平台建设布局,盘点亮点成效,以飨读者。

太原

产业 先进制造、能源和新能源、半导体材料等 签约入驻企业200余家

“晋创谷・太原”是全省首个落子的晋创谷创新驱动平台。起步区位于太原市尖草坪区上兰片区,面积约1.5平方公里;先行区毗邻中北大学,占地面积约17平方公里,拥有中北大学及若干省级以上实验室和技术中心等创新资源;太原“谷区”为全市域创新资源集聚区。目前,“晋创谷·太原”重点运营区域为国科大创新孵化园及科创产业园(一期),皆已投入使用。

2023年12月揭牌以来,“晋创谷·太原”已签约入驻企业200余家,申请知识产权500余件,入驻企业实现营收上亿元,有2家企业年产值超过2000万元,100余项成果进行转化。

在省级层面政策基础上,太原市出台企业入驻、科技成果转化、研发机构建设、高价值专利培育、人才引育、众创孵化机构发展、科技金融服务等支持政策措施。

根据行动计划,到2026年,“晋创谷·太原”初步建成,聚焦先进制造、能源和新能源、半导体材料等重点领域,建设30个以上创新联合体、共性技术研发平台及其他新型研发机构;推广转化科技成果1000项以上,引进培育科技型企业达到1000家;建成双创服务平台30个以上,创新基金规模超过20亿元,示范作用初步显现。

晋中

产业 高端装备制造、医药大健康、现代农业 入驻科创型企业(团队)78家

“晋创谷·晋中”由山西转型综改示范区晋中开发区和晋中国家农高区两部分组成,总规划面积28.41平方公里,其中起步区14平方公里,重点围绕高端装备制造、医药大健康和现代农业三大产业领域进行中长期规划建设,打造集科技成果概念验证、中试熟化和应用场景建设于一体,在全省具有一定影响力的科技创新高地。

“晋创谷·晋中”着眼打好“大学牌”,与太原理工大学、山西医科大学、山西中医药大学、山西药科职业学院、山西农业大学五所高校对接合作,挂牌成立以来,累计入驻科创型企业(团队)78家。晋中开发区与太原理工大学签署协议,共建新质生产力促进中心,推动科技成果落地转化。目前该市正制定出台支持政策,对入驻企业承接并转化高校科研院所科研成果、开展技术转移服务等予以奖补。

到2026年,晋中开发区片区培育科创型企业达到220家以上,高新技术企业达到20家以上,专精特新企业达到12家以上;建设创新平台机构10个以上;共建产学研创新平台基地10个以上。农高区片区培育科创型企业20家以上,建设3个以上现代农业领域产业创新中心或科创平台,推广新品种新技术20项以上。

吕梁

产业 氢能、高端金属材料、固废综合利用 入驻科技企业(团队)55家

“晋创谷·吕梁”分为起步区和拓展区。起步区设立在吕梁市双创中心和吕梁经开区,重点建设校企合作创新中心、重点产业中试基地和科技企业培育基地。拓展区设立在孝义、兴县、文水等6个省级开发区,主要目标是打造产业转型示范基地。

“晋创谷·吕梁”秉持“创新引领、聚链成群、产城一体、融合发展”建设理念,重点支持氢能、高端金属材料、固废综合利用三大产业。在省“1+5”政策体系基础上,出台创新主体引育、人才引育、平台建设、场景开放、研发能力提升、技术攻关及成果转化、科技金融等7方面20条配套支持措施。

目前,“晋创谷·吕梁”与太原理工大学等单位签署共建协议,吸引55家科技企业(团队)入驻,成功引入清华大学低碳综合能源系统创新团队、北京科技大学低价值铝粉综合利用团队等科研力量。

“晋创谷·吕梁”的建设目标是,力争到2026年建成5个市校合作主体、10个省级及以上创新平台、100个博士创新工作室,推广200项以上科技成果,引进并培育20家高新技术企业和50家科技型中小企业,培育具有全国竞争力的创新产业集群。

临汾

产业 新一代信息技术、高端装备制造、新能源及新材料 入驻科技型企业(团队)53家

“晋创谷·临汾”采取“一核引领+双轮驱动+N区拓展”建设布局,“一核引领”即依托高校优质创新资源,建设研发中心基地;“双轮驱动”即依托临汾经济开发区,建设创新促进基地和成果转化基地;“N区拓展”即在各县(市、区)开发区、产业集聚区建设N个拓展区,做到“一区一特色”。

“晋创谷·临汾”重点支持新一代信息技术、高端装备制造、新能源及新材料三个重点产业发展。截至目前,共有53家科技型企业(团队)入驻。“晋创谷·临汾”大力支持科技成果转化,对落地企业经年度考核,采取“先缴后补”方式,最高可给予2000平方米厂房或500平方米办公空间的租金补贴。

到2026年,“晋创谷·临汾”引进培育科创团队与企业不少于90家、高新技术企业不少于10家,全时入驻各类创新创业人员不少于800人;建设各类创新平台不少于12个,众创空间和科技企业孵化器不少于6家,孵化培育本地优质创业项目和科技成果不少于100项,推广科技成果不少于200项。

运城

产业 新材料、智能制造、生物医药大健康 入驻企业64家、科创团队22个

“晋创谷·运城”总规划面积49平方公里,重点建设盐湖高新区创新驱动中心、科创城创新驱动中心,构建“科创策源+成果转化”双片区联动发展模式,推动新材料、智能制造、生物医药大健康三大主导产业高质量发展,全力打造晋陕豫黄河金三角地区重要的科技创新策源地、成果中试和转化服务中心、“双创”孵化示范区、战略性新兴产业集聚区。

该市推出五大政策包,涵盖入驻、科技创新、科技金融、人才团队、成果转化及产业落地等领域。截至目前,“晋创谷·运城”入驻企业64家、科创团队22个。运城市发挥晋陕豫黄河金三角区位优势,加强同周边高校院所合作交流,先后同西安交通大学、太原理工大学、中北大学、运城学院签订合作协议,推动科技成果落地转化。太原理工光伏光热一体化团队的超导热太阳能集热板技术已完成中试并进入应用。

“晋创谷·运城”建设目标是,近三年建设15个以上创新联合体及新型研发机构;推广转化科技成果300项以上,引进培育科技型企业300家。

晋城

产业 光机电、数字经济、文旅康养 入驻初创企业、科创团队42家

“晋创谷·晋城”坐落于晋城市经济技术开发区,总规划面积13.85平方公里。立足晋城市资源禀赋和产业基础,重点做好光机电、数字经济、文旅康养三大产业布局。其中,光机电产业聚焦视觉系统、新材料、人工智能3条产业链,不断延链、补链、强链;数字经济产业聚焦推进“晋城光谷”等数字产业园建设;文旅康养产业聚焦智慧医疗系统研发、健康信息技术咨询、医疗健康服务等。

在省“1+5”政策体系基础上,该市制定出台了关于支持科创团队及企业入驻、创新平台建设、创新能力提升和科技成果转化、人才培养和引进、科技金融等五方面18条具体举措。截至2024年12月,“晋创谷·晋城”入驻42家初创企业和科创团队。该市还与北京航空航天大学等高校签订了合作协议。

到2026年,建成10个市校合作主体、10个省级及以上创新平台,推广100项以上科技成果,培育30家高新技术企业和60家科技型中小企业,区内科创企业年营收突破5亿元,打造为创新企业孵化器、成果转化加速器和“四链”融合助推器。

大同

产业 新型装备制造、新材料、新能源、数字经济等 入驻企业、科研团队及中试基地32家

“晋创谷·大同”坐落于大同市经开区,总建筑面积39.2万平方米,聚焦新型装备制造、新材料、新能源、数字经济等重点领域,构建“北京研发设计、大同中试制造”产业协同发展机制,按照“前店后厂”模式,布局从科技创新、中试熟化到成果转化的产业链条,打造产学研融通创新中心、科技成果转化中试基地、产业转型发展示范基地,形成“一中心两基地”空间布局,建设京晋协同创新生态新高地、中关村高质量发展协同区和山西产业转型升级试验田。

支持政策方面,大同市鼓励科技型中小微企业通过申领科技创新券的方式在全国范围内购买创新服务、开展技术合作。截至目前,“晋创谷·大同”已入驻企业、科研团队及中试基地32家。

“晋创谷·大同”建设目标为,力争到2026年,实现知识产权交易、项目概念验证服务等不少于30件;引进或培育高新技术企业不少于21家;引进中试基地服务保障单位和生产服务业机构不少于12个;成功实现中试成果的样品化、产品化数量不少于15个;新增四上企业不少于35家;累计带动工业投资总额不低于22亿元。

朔州

产业 新能源、新材料、先进制造 入驻初创企业及科创团队34家

“晋创谷·朔州”按照起步区示范带动、拓展区联动发展、辐射区借鉴推广的发展路径建设。起步区主体位于平鲁经济技术开发区,规划面积11.9平方公里。产业聚焦新能源、新材料、先进制造三大领域,融合数字经济发展新一代信息技术。

朔州市产业技术研究院与中国科学院、清华大学、北京大学、上海交大等知名高校建立了长效合作机制,常态化开展科创团队和创新资源招引工作,现已储备新质生产力项目106个。截至目前,“晋创谷·朔州”初创企业及科创团队有34家,2025年年底计划达到50家。全时入驻企业(团队)人员791人,年底超过1000人。

力争到2027年,“晋创谷·朔州”初步建成,企业总产值达到50亿元以上,引进或培育的高新技术企业、专精特新企业、科技型中小企业累计不少于20家,市级以上创新平台不少于10家,建成5个市校合作主体,打造为全市域创新资源集聚区,促进产业链向价值链中高端跃升。

忻州

产业 光伏、新材料 入驻科创团队和初创企业38家

“晋创谷·忻州”以忻州经开区为核心,总规划面积约85.8平方公里,涵盖开发区核心园区、蓝天科技创新园区、豆罗建材工业园区等“三园”,致力打造发展新质生产力标杆区、创新驱动引领区。平台聚焦做大做强光伏产业、新材料产业集群,逐步确立“千亿级光伏”“百亿级新材料”的主导产业体系。

该市出台六方面支持措施,推动各类创新要素向“谷内”集中,同时大力开展市校合作、人才交流和成果对接。截至目前,“晋创谷·忻州”拥有科创团队和初创企业38家。

“晋创谷·忻州”建设目标为,到2026年,引育科技创新型企业达到200家以上,高新技术企业达到60家以上,专精特新企业达到15家以上;有研发投入的企业数量达到30%以上;建设新型研发机构、企业技术中心等创新平台机构达到5家以上;共建产学研创新平台基地5个以上;新型科技产业化应用不断壮大,形成一批具有竞争力的创新型产业集群。

阳泉

产业 新一代信息技术、新材料、节能环保 入驻初创企业31家、科创团队14个

“晋创谷·阳泉”总体规划面积约24平方公里,依托阳泉高新区、平定经开区张庄新型工业园区、盂县经开区秀水双创智造园和西烟循环经济产业园,重点聚焦新一代信息技术、新材料、节能环保产业,打造链接京津冀创新资源先行区、先进成果转化示范区以及高新技术产业集聚区。

目前,“晋创谷·阳泉”与多所省内外高校建立深度合作机制,招引科创团队。现已集聚31家初创企业、14个科创团队。阳泉市推出“科创十三条”特色政策包,强化对科技成果转化各环节支持,突出对创新要素的优化配置及激励。

“晋创谷·阳泉”建设目标为,到2026年,建设创新联合体、共性技术研发平台及其他新型研发机构20个以上;推广转化科技成果100项以上,引进培育科技型企业达到100家;建成双创服务平台20个以上,区域内创新主体、创新平台、创新人才、技术市场交易额等主要指标持续增长,示范带动作用初步显现。

长治

产业 电子信息、高端装备制造、生物医药与大健康 引进、培育科技型企业50余家

“晋创谷·长治”由起步区、规划区、未来拓展区等组成,重点聚焦电子信息、高端装备制造、生物医药与大健康三大产业。截至目前,共引进、培育科技型企业50余家,从业人员1200余人。

“晋创谷·长治”借力北京与长治对口合作,探索“双向飞地”创新模式,结合长治资源禀赋与产业基础,双向设立飞地园区,开展跨区域合作、多领域协同创新。实施高新技术企业培育计划,鼓励企业申报国家、省、市科技计划项目,探索政府与企业共建创新创业载体,推广“孵化+创投”等孵化模式,构建“众创空间+孵化器+加速器+产业园”的接力式培育链条。

到2026年底,“晋创谷·长治”起步区全面建成,规划区初具规模,引进或培育科技型企业100家以上,入谷企业营业收入达到10亿元;引进或培育市级以上研发机构不少于10家、各类科技服务机构不少于10家,申请各类知识产权200项以上,形成长治的科技会客厅、产业加速器和人才集聚地。

本版统筹:张巨峰

本版文字:邓伟强 李强 袁兆辉 薛志浩 王少科 张谦

霍雪茹 郭慧聪 郑璐 郭玉琴 郭正

本版责编:王黎

版式/制图:路彦青