【勇担新的文化使命 加快建设文化强省——系列报道④】守正创新促发展 文化繁荣惠民生

——山西省文化事业产业高质量发展综述

深圳文博会山西展厅全景。

国家级非遗代表性传承人董耀华正在专心雕刻山西民居砖雕。

省图学习书房廉政文献专区。

晋书房24小时自助图书馆内景。

电视剧《三体》海报

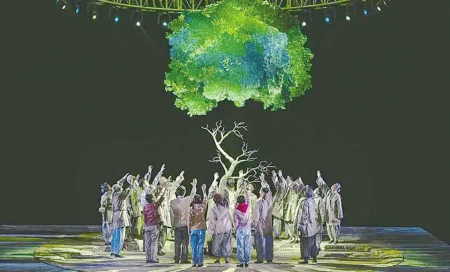

话剧《右玉》剧照

2025新春山西省群众文化优秀作品专场演出在太原工人文化宫举行。

从灯火通明的城市书房到热闹非凡的乡村戏台,从古老非遗的活态传承到文艺精品的创新创作,近年来,我省坚持以人民为中心的导向,深入实施文化惠民工程,推动公共文化服务提质增效,促进各项非遗传承发展,激励文艺创作百花齐放,让人民群众的文化获得感、幸福感持续提升,文化的力量正不断转化为高质量发展的强劲动能。

经年不懈牢记初心

万场好戏文化惠民

“这戏太过瘾了,真是大饱眼福,我手都拍麻了!”2月13日,太原工人文化宫演出大厅内座无虚席,“三晋欢歌”2025新春文艺晚会正在上演。台上演员唱功了得,表演惟妙惟肖;台下观众看得如痴如醉,喝彩声、鼓掌声此起彼伏。这样的场景是我省文化惠民的生动写照。

2020年,我省在全国率先实施“五个一批”群众文化惠民工程。2024年,全省30项省级群众文化服务品牌开展活动2718场、乡村群众文艺队伍(文艺小分队)开展活动14.3万场、乡土文化能人艺人开展活动3.2万场、乡村文化带头人开展活动7.1万场,“免费送戏下乡1万场”完成率高达161%。山西省第十二届“群星奖”评选出21个获奖作品,更是集中展示了近年来群众文化工作的丰硕成果。

作为“中国戏曲摇篮”,我省拥有38个剧种,数量居全国之首。省委、省政府高度重视戏曲传承发展,持续推动戏曲“活起来、传下去、出精品、出名家”。据有关资料显示,每年仅省级财政就投入4400万元用于“免费送戏下乡1万场”等惠民演出活动,另外投入2200万元支持稀有剧种公益性演出。

3月1日,是民间俗称“龙抬头”的日子,太原市小店区东蒲舞龙队在北格镇上演了精彩一舞:60人舞动3条龙,舞出了中国龙的恢宏气势。在基层,像东蒲舞龙队这样的群众文艺小分队正如雨后春笋般涌现。

省文旅厅近日制定出台的《2025年度山西省群众文化惠民系列活动工作计划》中提出,今年将开展20项省级示范性群众文化品牌活动,打造500支群众文艺小分队,培育2000名乡土文化能人艺人,选拔1500名乡村文化带头人。其中品牌活动包括山西省优秀器乐艺术展演、优秀曲艺作品展演以及“文艺进社区——共建高校‘一站式学生社区’”等。

同时,《山西省2025年免费送戏下乡一万场惠民工程实施方案》进一步明确,将继续面向全省农村地区开展免费送戏下乡演出1万场以上,重点向脱贫地区、革命老区倾斜,并积极探索“免费送戏进景区”的文旅融合新形式。

立足城乡发展实际

延伸公共文化触角

4月20日,“文源讲坛”系列讲座“唐诗里的山西”在山西省图书馆(长风馆)举行。当读者们走进图书馆,瞬间便被开放、现代、智慧的空间布局所吸引——“两区三馆”布局,温暖明亮的24小时书房,母婴室、第三卫生间的贴心设施,馆内的AED急救设备……

2024年,山西省图书馆在全国率先实现省市县乡村五级业务总分馆体系,建设分馆、流通站84家,举办3567场阅读活动、160场展览、94场讲座,有效拓展了公共文化资源区域内联动共享。

这只是山西公共文化服务体系建设的一个缩影。近年来,我省扎实推进公共文化服务体系建设,推动颁布实施《山西省公共文化服务保障条例》,全省256个公共图书馆、文化馆,1302个乡镇(街道)综合文化站全部免费开放,长治等4市成为国家公共文化服务体系示范区。“春风伴你好读书”、新华惠民书市等全民阅读推广活动,在全省举办4000余场,线上推荐图书7000余次,大力营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

4月7日,2025年新型公共文化空间和乡村驿站建设培训班开班,我省文旅工作者、新型公共文化空间和乡村驿站项目建设负责人等70余人参加。课堂上的前沿案例、实地观摩的创新实践,让学员们既开阔了视野,又找到了推动工作的“金钥匙”。

创新是山西公共文化服务发展的不竭动力。近年来,我省立足城乡发展特点,整合公共文化资源,创新打造出融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙等服务的新型文化空间600余个。太原、大同、朔州、晋中、阳泉、运城等地以政府主导、企业协同、民众参与等方式打造独具特色的“城市书房”,实现了传统图书馆概念在市井街巷的延伸。首批乡镇(街道)综合文化站完成评估定级、市民艺术夜校点亮群众夜生活,11个“最美新型公共文化空间”成为城市新地标……公共文化服务的触角不断延伸。

三晋瑰宝流传千年

非遗保护成效显著

“这个是咱们2025年的定制款——福海瑞蛇,设计融入了平遥推光漆器髹饰技艺,既保留传统韵味,又充满时尚感。”在2025年消博会上,平遥县唐都推光漆器有限公司的武娟热情地向客商介绍展品。作为消博会上的“常客”,除了平遥推光漆器,还有绛州澄泥砚、广誉远等非遗代表性项目,它们不仅展示着山西精湛的传统技艺,更为非遗传承注入了新的活力。

近年来,山西非遗保护工作成绩斐然。从进博会、文博会等重要展会,到各类文旅活动、群众文化生活,非遗元素无处不在。为做好非遗保护传承,山西坚持系统性保护与创新性发展相结合,编制实施黄河流域非物质文化遗产保护传承弘扬专项规划,推进晋中国家级文化生态保护区建设,让26个濒危戏曲剧种重获新生。目前,山西拥有国家级非遗代表性项目182项、代表性传承人198人,数量位居全国前列。五届山西非遗博览会、两届中国非遗面食大会的成功举办,以及一系列优秀实践案例、非遗工坊的发布,让非遗真正融入生活、成为文旅新亮点。

在代表性传承人的培养和非遗工坊建设上,山西也交出了亮眼答卷。今年3月,第六批国家级非遗代表性传承人名单公布,山西冀爱芳等49名匠人入选,涵盖传统舞蹈、传统戏剧、传统技艺等九大领域。4月,晋中市榆社建筑彩绘非遗工坊、忻州市繁峙晋绣非遗工坊入选第二批“非遗工坊典型案例”。前者参与了太谷古城修缮等30多个重点项目,用画笔让古建筑光彩重现;后者为当地绣娘提供就业机会,一针一线绣出增收致富路。

如今,“非遗+”模式正在山西各地开花结果。“非遗+旅游”打造出老西醋博园、汾酒文化景区等文旅融合新地标;“非遗+品牌”通过技艺“焕新”,推动传统工艺转型升级;“非遗+教育”让传统文化走进课堂;“非遗+乡村振兴”则助力农民增收。此外,山西还在持续完善非遗保护体系,修订《山西省非物质文化遗产条例》,健全保护名录制度,培育“晋字号”非遗品牌。未来,随着更多创新举措的推出,三晋大地的非遗瑰宝必将绽放更加夺目的光彩。

文艺精品再铸辉煌

共享优质发展成果

2024年12月,话剧《右玉》、电视剧《三体》、广播剧《我从湾区来看你》、歌曲《瓷魂》和图书《游过月亮河》五部精品力作,入选中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品,再度成为山西文艺创作的亮眼名片。这些作品紧扣时代脉搏,在题材、内容和手法上大胆创新,生动展现了三晋儿女的精神风貌,也让山西文艺创作频频“出圈”。

山西艺术领域的喜讯不断传来。近日,在文化和旅游部公布的2025年全国戏曲表演领军人才培养计划名单中,晋中市演艺有限公司郑芳芳和高平市上党梆子剧团杜建萍脱颖而出。加上此前入选的蒲剧演员孔向东、贾菊兰,晋剧演员李蕊,京剧演员单娜,我省已有6位演员跻身全国戏曲表演领军人才行列,成绩位居全国第一方阵。

近年来,我省文旅部门始终将激励艺术创作作为重要任务。上党梆子《大汉母子》入选文旅部《2023—2025舞台艺术创作行动计划》;民族管弦乐《太行回声》入选文旅部2024—2025年度“时代交响”创作扶持计划;凤台小戏《喜荣归》、耍孩儿《送妹》等20个作品入选文旅部《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》,数量居全国之首;晋剧《魏碑往事》、歌曲《木塔情思》等9个项目入选2024年度国家艺术基金资助项目。戏曲人才培养成绩斐然,“梅花奖”全省46人次斩获50朵,中国戏曲小梅花奖累计获得250朵,均位居全国前列。此外,累计232个项目入选国家艺术基金,获得资助超2.3亿元,为艺术创作提供了坚实的资金保障。

在图书出版领域,山西同样收获颇丰。《中国妈妈》入选中宣部2024年主题出版重点出版物选题;《中国共产党一百年评忆》等3种出版物获得国家出版基金资助;《世界印刷文化史》等4个项目增补“十四五”国家重点出版物出版规划;《退想斋日记》入选2024年度国家古籍整理出版拟资助项目。山西出版传媒集团积极推动文化“走出去”,实现版权输出111种(次),其中8部作品入选国家级对外出版工程,入选数量再创新高。

亮眼成绩的背后,是我省在政策保障和资金扶持上的持续发力。《关于进一步深化我省国有文艺院团改革的工作方案》《山西省濒危戏曲剧种抢救工程工作方案》《山西省艺术创作工作推进机制》《稀有剧种保护资金管理办法》相继出台。山西省艺术基金每年投入5000万元,重点支持戏曲创作,同时积极争取国家艺术基金。截至2024年,我省已有98个戏曲类项目立项,获得资助约1.35亿元,在全国位列第四。如今,在三晋大地上,艺术创作的热潮奔涌不息,一幅百花齐放、硕果累累的文艺繁荣画卷正徐徐展开。

晋艺匠心闪耀展会

山西文化精彩出圈

3月28日,第七届中国(大连)国际文化旅游产业交易博览会启幕,在国家级非遗代表性项目展位前,我省的绛州澄泥砚、推光漆器、木雕、剪纸……令观众们驻足观看,连声赞叹。在这场为期4天的博览会上,省文旅厅组织省内60余家工艺美术企业,携千余件工美精品亮相,向全国观众展示了“晋艺匠心”的独特魅力。这样的场景在全国各大展会上频频上演。

去年5月举办的文博会上,山西展团交出了一份亮眼的成绩单:线上线下总交易额400余万元,意向订单总额达5600余万元。在同期举行的中国工艺美术文化创意大赛中,山西作品斩获1金3银5铜的好成绩。展会期间,山西企业开展的21场直播,让更多网友领略到三晋文化的独特魅力。

同年11月的进博会上,山西展厅再次成为人气焦点。由专业演员扮演的“悟空”和“二郎神”与观众热情互动;太原市话剧团带来的《博物馆奇幻之旅》让文物“活”了起来;鸟尊、鸮卣等山西代表性文物的创意展示,吸引众多观众打卡拍照。“山西展厅文化味很浓厚,展品很精致。”来自上海的陈先生参观后连连称赞。

在这些国家级展会上,山西带来的精美工艺品散发出独特的“山西味道”:从醇厚的汾酒、老陈醋,到鲜香的平遥牛肉;从精致的推光漆器,到典雅的澄泥砚台,每一件展品都在诉说着三晋大地的文化故事。晋艺坊铁壶、乔氏珐华陶瓷、高平绣活等非遗产品,既保留了传统技艺的精髓,又融入了现代审美元素,让古老技艺焕发新生。

从大连、深圳、上海,到更多城市,山西文化正在以更加自信的姿态走向全国、走向世界。这些展会上收获的订单和赞誉,正是对山西文化产业发展成果的最好肯定。

展望未来,山西将继续以文化为笔、创新为墨,在高质量发展的画卷上描绘出更加绚丽多彩的文化新篇章,让文化的力量持续转化为推动经济社会发展的强大动能,为谱写全面建设社会主义现代化国家山西篇章提供强大的精神支撑。

本报记者康少琼

图片:本报记者康少琼 本报通讯员高伟摄