一幅年画 一场战役

【山西抗战文艺撷英 跨越时空的精神力量】《军民合作》的抗战号角

王鹏飞

1939年寒冬,武乡县熬垴村,一场文艺座谈会气氛凝重。朱德总司令面对晋东南文艺界代表,发出振聋发聩的号召:“笔杆必须赶得上枪杆!”会场中,一幅日伪改造的“判官图”《神判》在传阅,敌人的文化渗透激起强烈愤慨。鲁艺木刻工作团的成员们攥紧了拳头——一场没有硝烟的文化战役,已迫在眉睫。

笔杆对枪杆:相持阶段的宣传战

1939年末,抗日战争进入战略相持阶段。日军对山西根据地进行军事“扫荡”的同时,更以“日中亲善”为幌子,利用“宣抚班”大肆推行文化殖民。他们狡猾地篡改年画等民间艺术形式,散播亲日思想,妄图迷惑人心,将山西变为其思想殖民地。

日军的猖獗,引起了中共中央北方局和八路军总部的高度警觉。1939年11月28日,在中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会成立大会上,朱德提出,必须有组织的推动敌后文艺运动,文艺工作者要以笔杆抗战,打击投降妥协的危机,揭露敌寇的阴谋,发扬抗战的真理,确保为中华而战。同年12月,在中共中央北方局召开的晋东南文艺界座谈会上,朱德针对文艺宣传工作中“笔杆子赶不上枪杆子”的问题进一步强调,对敌人的宣传应当给予回击,文艺工作的任务是宣传党和人民团结一致抗日的政策和八路军的战绩。

旧历年关将至,日伪破坏导致传统年画短缺。中共中央北方局宣传部部长李大章敏锐抓住时机,指示木刻工作团:“搞出一些群众需要的新年画!”此时,已扎根八路军总部数月的木刻工作团在实践中深刻领悟:唯有创作群众喜闻乐见的作品,才能有效宣传动员。民间年画,这把开启民心的钥匙,成为争夺文化话语权的关键武器——一场用群众熟悉语言进行的“宣传白刃战”就此打响。

巧借民智:木刻工作团的破冰之路

然而,在物资匮乏的根据地创作套色新年画,困难重重。技术上,晋东南年画采用套色水印木刻,木刻工作团虽在长治观摩过,但实际操作仍是巨大挑战。物资上更是极端短缺,钢板、颜料、必需的有光纸……无不稀缺。

办法总比困难多,智慧藏在群众中。木刻工作团在走访中发现,附近寺庙印制“灵签”采用木版水印。循着线索,他们找到刻字匠赵四,请他到驻地帮忙。又得知华北新华日报社的赵思恭精通套色技术,便拜其为师,一步步攻克印制难关。物资匮乏,群众路线显威力。木刻工作团借来的牌匾成了案板,砖头、木柱、夹板替代了压纸钢板,报社采购员冒着风险在敌占区采购有光纸和颜料。靠着这些“土办法”,把不可能变成了可能。与此同时,创作紧锣密鼓。木刻工作团以传统年画为蓝本,巧妙融入抗战思想、武装斗争、生产运动和政权建设的主题,创作出民众易于接受又充满战斗气息的全新年画。

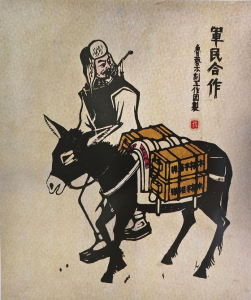

《军民合作》:跃然纸上的抗战图腾

在众多新年画中,胡一川创作的《军民合作》堪称经典。画面中一位头戴棉帽、身穿黑袄白裤的农民,正大步流星地牵着一匹驮满木箱的黑驴赶路。木箱上“木柄手榴弹”字样清晰可见,鞍上写着“日行千里”“夜走八百”。农民肩搭旱烟袋,警觉地回头张望,一心只想将弹药安全送达前线战士手中。

这幅经典的作品实现了木刻版画创作范式的双重突破,在视觉传达上,探索“黑木刻”转向“白木刻”,从民间年画中汲取养分,以简练的线条和直白的布局取代了黑白对比强烈的艺术风格,让广大群众能看懂、易接受;在承载内容上,由“个人表达”转向“集体主义”,摒弃了以创作者个人视角去解构战争、宣传抗战思想的创作方式,而是以根据地军民的视角,具象化地将军事运输场景转化为年画式叙事,使民众形象升华为抗战精神图腾,展现了根据地人民在抗日战争中军民鱼水情深、众志成城的精神面貌。可以说,当黑白色块转向明快干练的线条,这不仅是木刻创作技巧的重大跨越,更成为文艺通向大众的桥梁。

集市上的凯歌:年画点燃民心

为赶制年画,木刻工作团日夜奋战。附近村民、矿工、路人被吸引,纷纷围观,甚至有人想掏钱购买。这既鼓舞了士气,也验证了新年画的吸引力。腊月廿三,襄垣县被焚毁的西营集市迎来传统“花画集”。胡一川、杨筠带着新年画“摆摊”,与传统年画商贩唱起了“对台戏”。新颖的内容、活泼的形式瞬间点燃集市的热情。“一角钱八张!”的实惠价格,引得群众争相抢购。几千幅年画,不到三个小时就销售一空。老乡们甚至追到驻地求购,连张贴在村里的宣传画也被揭下珍藏。承载着抗战信念的新年画,悄然取代了“麒麟送子”“招财进宝”等传统年画,团结抗战、自力更生的思想,无声地融入了百姓生活。

这场新年画热潮,也赢得了首长们的高度赞誉。朱德、陆定一肯定其“成功,方向正确”;杨尚昆、李大章称赞是“勇敢的尝试,非常成功”。彭德怀亲笔致信给木刻工作团,“许多艺术工作者口喊大众化,实际上没有真正做到,而你们已向这方面先走了一步……”

穿越时空,《军民合作》中那清脆的驴蹄声,依旧在艺术史长廊中回响。它不仅开创了“民间形式+民众动员”的经典范式,更是艺术民族化、大众化“中国范式”的先锋。当胡一川将农民的烟袋、毛驴的辔头转化为美学符号,艺术便真正回到了人民手中。这幅诞生于战火硝烟的作品昭示着一个真理,最伟大的艺术创新,往往淬炼于最艰难的历史熔炉。它用最真挚的画面告诉我们,即使在最凛冽的寒冬,中国人民天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,永不褪色。(作者系山西传媒学院山西红色文化资源研究中心教师、博士)