抗战文物里的家国记忆

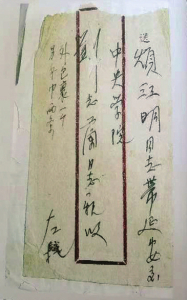

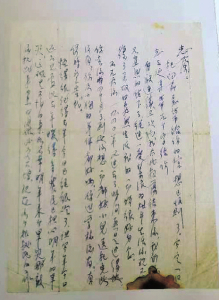

左权县麻田八路军总部纪念馆陈列的左权将军写给家人的亲笔家书。

左权县麻田八路军总部纪念馆陈列的左权将军写给家人的亲笔家书。

左权县麻田八路军总部纪念馆陈列的左权将军写给家人的亲笔家书。

图为神头岭伏击战纪念碑。

图为手绘作战地图。

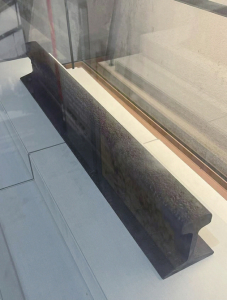

图为百团大战纪念馆内,展示的一段斑驳的铁轨。

图为百团大战破袭正太铁路情景图。

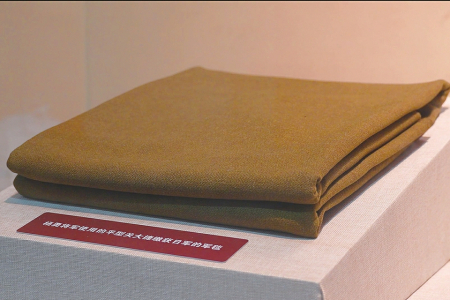

大同市灵丘县平型关大捷纪念馆陈列着杨勇上将的战利品——绿色军毯。

扫描二维码阅读详情

烽火岁月虽已远去,但历史的回响从未消散。即日起,山西日报社文化副刊部、山西新闻网联合推出专题版面,以多组抗战遗存为镜,照见三晋大地上的血火峥嵘——百团大战中沉默的铁轨,铭刻着交通线的生死博弈;左权将军的十三封家书,纸短情长,尽写将军的铁骨柔肠;杨勇上将的军毯,平型关的战利品,裹挟着胜利的体温;一册记录神头岭大捷的抗大教材、一段铁轨上铭刻的抗战叙事,或承载未竟之志,或凝结战场智慧。这些实物与文献,或单件成史,或群组为证,共同编织出一幅家国记忆的抗战长卷。

——编者

左权将军的13封家书

在左权县麻田八路军总部纪念馆,珍藏着左权将军1937年至1942年间写给家人的13封亲笔家书。这些历经岁月洗礼的信件,纸张已然泛黄,墨迹渐淡,却依然清晰传递着将军深厚的家国情怀。“这些家书是理想信念教育的生动教材,深深打动着每一位参观者。”讲解员赵茜动情地说,“每次讲述这些家书背后的故事,我都难以抑制内心的激动。”

左权将军(1905-1942)是我党在抗日战争中牺牲的最高级别军事指挥员。1905年3月出生于湖南醴陵一个贫农家庭,1924年先后就读于广州陆军讲武学校和黄埔军校一期,次年经陈赓、周逸群介绍加入中国共产党。1925年底赴苏联深造,先后就读于莫斯科中山大学和伏龙芝军事学院,系统学习了现代军事理论。1930年回国后,左权将军历任红15军政委、军长,红1军团参谋长等职。抗日战争全面爆发后,任八路军副参谋长兼前方总指挥部参谋长,被授予国民革命军陆军少将军衔。他创造性地将苏联军事理论与中国特色游击战相结合,协助朱德、彭德怀指挥华北抗战,在反“扫荡”作战中屡建奇功。1942年5月,左权将军在指挥部队突围时不幸牺牲,年仅37岁,其军事思想和战术创新对我军建设产生了深远影响。

为永远铭记左权将军的英勇牺牲和卓越贡献,1942年9月,经晋冀鲁豫边区政府批准,将军殉难地辽县正式更名为左权县。这一命名既是对烈士的永恒纪念,也是对革命精神的传承。

家书的纸张虽已泛黄,但将军那颗报国志坚的赤子之心却跃然纸上。现珍藏于麻田八路军总部纪念馆的13封家书之一,记录着1937年秋开赴抗日前线途中,左权将军惊闻长兄左育林因肺病已离世四年的悲痛时刻。家中栋梁骤折,老幼何所依托?家国之情,两相牵念。9月18日,他强忍悲痛提笔致信叔父:

“叔父:从你的信中已敬悉一切,短短10余年变化确大,不幸林哥作古,家失柱石,使我悲痛万分……叔父,我虽一时不能回家,我牺牲了我的一切幸福,为我的事业来奋斗,请你相信这一道路是光明的、伟大的,愿以我的成功的事业,报你与我母亲对我的恩爱,报我林哥对我的培养……”

据记载,自19岁离家求学并投身革命后,左权将军再未归乡。1937年12月3日,他在抗战烽火间隙提笔给母亲写下家书。这封穿越烽火的家书,成为将军与故乡最后的文字联系:

“母亲:亡国奴的确不好当,在被日寇占领的区域内,日本人大肆屠杀,奸淫掳抢,烧房子……实在痛心。日寇不仅要亡我之国,并要灭我之种,亡国灭种惨祸,已临到每一个中国人的头上。”他告诉母亲:“我军在西北战场上,不仅取得光荣的战绩,山西的民众,整个华北的民众,对我军极表好感。他们都唤着‘八路军是我们的救星’。”信末,他写道:“我军将士,都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。”

家书的字迹虽已淡化,却清晰映照着这位骁将内心的柔情。“志兰亲爱的”——这饱含深情的称呼,成为左权将军致妻子刘志兰家信中永恒的开篇。

1939年春,经朱德做媒,34岁的左权与22岁的刘志兰结为伴侣。1940年5月女儿太北(彭德怀取名)出生后,一家人在太行山度过短暂温馨时光。1940年8月百团大战前夕,将军将妻女送往延安。不料,这竟是永别。现存11封给妻子的家书中,最早一封写于1940年11月12日。字里行间,既有对妻子学习的叮嘱,也有对女儿成长的牵挂。1942年5月22日,在总部窑洞的油灯下,将军写下最后一封家书。三天后,他在十字岭突围战中壮烈牺牲,这页信笺成为留给妻女的最后文字:

“志兰,亲爱的!别时容易见时难。分离21个月了,何日相聚,念念、念念。”

这位运筹帷幄、决胜千里的抗日名将,自送别妻女至牺牲的21个月里,日夜期盼着团聚。

战火纷飞中,这些浸染硝烟的家书,揭示着将军不为人知的柔情:对母亲的孝思,对叔父的敬重,对民众的体恤,对战友的关怀,以及对妻女刻骨铭心的爱。

铁血丹心真英雄,侠骨柔肠大丈夫——左权将军用生命诠释了革命者的赤子情怀。

杨文

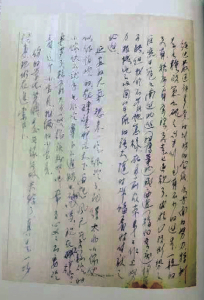

抗大教材里的神头岭大捷

笔者偶然在长治城隍庙发现一本抗大总校1941年1月30日编印的军事教材。该教材为刻版油印,采用韧性极佳的薄土草纸对折装订,内含多幅手绘作战地图及战术示意图,堪称战时军事教育的珍贵范本。其中对1938年神头岭伏击战的记载尤为详尽。

抗日战争时期,神头岭伏击战是八路军一二九师于1938年3月16日在邯长公路(潞城至涉县段)组织的经典战例。1938年2月,日军向晋南、晋西进犯,邯长公路成为其连接平汉线与晋西南的补给命脉,沿线涉县驻敌400余,黎城驻敌千余,潞城驻敌3000余。一二九师师长刘伯承经实地勘察,选定神头岭隘口布设“口袋阵”。

神头岭地形开阔,周边山高沟深、峭壁林立。八路军一二九师三八六旅旅长陈赓奉师长刘伯承、政委邓小平之命,主持召开团以上指挥员作战会议,最终选定利用川军遗留的防御工事加以改造,在神头岭布设伏击阵地。为达到隐蔽效果,战士们按自然生长方向复原了所有踩踏痕迹。当黎城战斗打响后,潞城增援日军果然进入伏击圈,经两小时激战,我军以伤亡210人的代价取得辉煌战果:歼敌1500余人(含毙伤、俘虏),缴获步枪500余支、骡马600余匹及大批物资,烧毁汽车5辆。此战沉重打击了晋东南日军的嚣张气焰,彻底瘫痪邯长公路运输线,有效支援了一一五师晋西作战,牵制了日军渡黄河南犯的攻势。

中国人民抗日军事政治大学(简称抗大)作为我党培养抗日军政干部的摇篮,1936年创建于陕北瓦窑堡(时称红大),1937年迁延安后更名。毛泽东亲自制定“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”教育方针,形成“团结、紧张、严肃、活泼”的校风。

1940年总校辗转抵达邢台浆水镇后,进入正规化建设新阶段。1941年第七期开创性实施系统的教材编撰机制:由校首长主持,经教员集体研讨、专业执笔、三级审核(编委会初审—校首长终审)后统一印发。共编印教材含《兵团战术》《游击战术》等41种18036册,陶行知赞其为“敌后教育的灿烂之花”。这些教材不仅满足校内教学需求,还供应前线部队使用。特别值得一提的是,抗大教材采用“文字分析+作战地图”的教学模式。以神头岭战役教材为例,不仅完整还原了129师伏击战全过程,还分析了该战役的作战经验与作战教训。

神头岭伏击战是八路军继平型关大捷、广阳伏击战后进行的歼灭战,是八路军一二九师转战太行山区初期的重要胜利。此役虽规模不大,但在抗战史上意义重大。刘伯承曾精辟分析其战术特点:这次采用“吸打敌援”的战术。袭击黎城驻扎之敌,以吸引涉县、潞城两地敌人来援,在必经之路东、西黄须和神头村予以伏击。袭击是手段,伏击才是目的。日军随军记者也不得不承认这是一二九师“典型的游击战术”。军事学界认为,这是抗战以来首次实现中方伤亡少于日军的战例。

华北敌后抗战中,七亘村、神头岭、响堂铺并称八路军三大经典伏击战。新中国成立后,神头岭伏击战被列为军事院校必修战例,美国西点军校亦将其列入经典战例研究。这份1941年抗大编印的教材,可能是现存最早系统研究该战役的军事文献,其战术分析具有开创性价值。

郭存亭

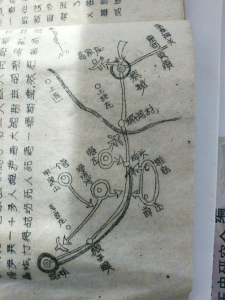

一段铁轨的抗战叙事

阳泉市狮脑山上的百团大战纪念馆内,一段斑驳的铁轨静卧展台。它曾是正太铁路的组成部分,在1940年夏天的烽火中,被阳泉矿工与八路军联手破袭,成为百团大战的实物见证。铁轨上的撬痕清晰可辨,凝固着军民同心抗敌的历史瞬间。如今,它虽不再承载列车呼啸,却以沉默的重量,传递着80多年前那场震惊中外的破袭战的回声。

1907年通车的正太铁路,是山西首条铁路,在上世纪初的华北地区具有重要战略地位。日军占领华北后,将其变为运输兵力、掠夺煤炭的通道,铁轨上奔驰的列车成为压榨中国人民的工具。这段铁轨本身即是一部殖民侵略史的缩影,既见证了中国主权的沦丧,也铭刻了中华民族的抗争觉醒。

1940年8月20日,八路军发动百团大战,以破袭正太铁路为重点,对华北日军交通线发起总攻。因战况激烈,参战部队从预定22个团激增至105个团。军民协同作战,口号“不留一根铁轨,不留一根枕木”,彻底瘫痪正太铁路——阳泉狮脑山、娘子关等战役中,铁轨被掀翻、枕木被炸毁,桥梁隧道被尽数摧毁。经20天激战,八路军共作战1824次,破坏铁路474公里(占正太铁路全线的三分之二),粉碎日军“囚笼政策”,迫使其从正面战场回援。纪念馆展出的铁轨,正是这场交通破袭战的铁证。

硝烟散尽,精神永存。这段铁轨作为阳泉“百团大战主战场”的实物见证,已成为爱国主义教育的鲜活载体。历史是教科书,更是清醒剂。战争虽已远去,铁轨的沉默却仍在叩击人心:勿忘国耻,振兴中华——这是对抗战先辈的告慰,亦是对历史的庄严回答。

吴鹏程

“三战军毯”载荣光

一条普通军毯,却成为“三战老兵”。

在大同市灵丘县的平型关大捷纪念馆内,有这样一条绿色军毯,从抗日战争到解放战争再到抗美援朝战争,见证中国军队从胜利走向胜利。

这条军毯的主人是杨勇上将,这条军毯是他在平型关大捷中分到的战利品。平型关大捷是中国共产党领导的八路军出师抗日的第一个大胜仗,也是全国抗战以来中国军队的第一个大胜利,打破了“日军不可战胜”的神话。

1958年10月,中国人民志愿军从朝鲜凯旋时,杨勇上将把这条军毯交给灵丘籍的司令部机要参谋武锦,并嘱咐道:“请你回去替我问候灵丘的老乡们。”

武锦同志离休后回到故乡灵丘,经常拿这条军毯对青少年进行爱国主义和革命传统教育。在平型关大捷70周年庆典前夕,武锦同志把这块珍藏了近半个世纪的军毯交给了平型关大捷纪念馆。

如今,军毯整齐地摆放在纪念馆展柜里,以褶皱承载烽烟,以经纬编织信仰,倾诉着军民同心的鱼水情深,彰显着艰苦朴素的生活作风,见证着抗战精神的光辉伟大,激励着一代代中华儿女不忘历史,奋发图强。

张晨阳