为一馆赴晋!“文博热”添彩暑期生活

炎炎夏日,“文化消暑”成为暑假新风尚,山西各市博物馆纷纷推出特色展览和互动活动,吸引游客组团打卡。从太原晋祠到临汾陶寺,从晋国博物馆到山西博物院……“高冷范儿”的博物馆成为“顶流”,在夏日掀起一股穿越千年的文化热浪。

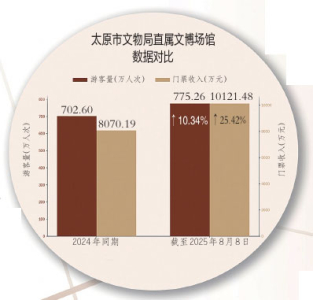

暑期热门博物馆

山西博物院、晋祠博物馆、山西自然博物馆、太原北齐壁画博物馆、太原博物馆、运城博物馆、晋国博物馆、大同市博物馆等。

暑期文博旅游的主要客源地

国内:北京、上海、天津、广州、西安、河北、山东、河南、江苏等。

省内:忻州、晋中、大同等。

此外,随着山西文旅在全球知名度的提升,韩国等国家也成为其重要的境外客源地之一。

山西博物院

基本陈列以“晋魂”为主题,由文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉、佛风遗韵、戏曲故乡、天下晋商等7个历史文化专题和土木华章、玉韫华夏、翰墨丹青、方圆世界、瓷苑艺葩等5个艺术专题构成。

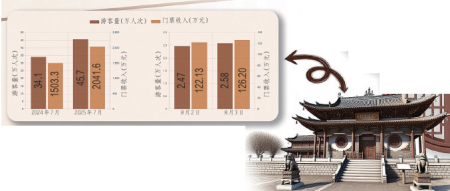

晋祠博物馆

激活千年文脉基因,创新构建“传统节庆活化+文化传承实践+青少年美育”体系。精心推出9大主题文化活动及60余场配套体验,持续打造国风文化盛典、晋祠庙会文化品牌。特别推出以“文昌佑才”为引领的品牌文化,系统化推出二月初三文昌启智礼、六月金榜题名盛典、八月前程似锦仪式“三步曲”。同时打造精品展览,举办《万古一脉——晋祠博物馆基本陈列》《晋祠·唐刻华严石经陈列馆》《郭公庙碑——贞珉镌德·唐代郭氏忠孝廉义文化展》等扩大品牌影响力。

于8月2日-3日,连续两日打破非黄金周单日接待纪录,首次实现非黄金周单日门票收入破百万元。

大同市博物馆

现有馆藏文物17万余件,展览以大同历史文化的地域特色为主线,开辟“沧桑代地”“魏都平城”“辽金西京”“明清重镇”四个历史陈列,全面讲述大同作为北魏都城、辽金陪都、明清重镇的盛况。

暑期,该馆推出魏碑拓片、凝花·缩影、西京话“辽瓷”、文物“捏捏乐”、木兰的衣橱等系列活动。

晋国博物馆

依托“曲村——天马遗址”而兴建,是山西省首座大型遗址博物馆,也是我国第一座晋文化专题博物馆。馆内打造了晋国历史文化展、“曲村——天马遗址”发掘史展、晋侯墓地遗址陈列展3个亮点。其中,晋侯墓地遗址陈列展重点展示了具有代表性的4组晋侯及夫人墓葬、3座陪祀车马坑,其中包括我国目前发现的西周时期陪祀车辆最多、规模最大的车马坑,生动再现了两周时期晋国璀璨的礼乐文明。

暑期,临汾市博物馆、陶寺遗址博物馆、晋国博物馆“三馆联动”开展研学季活动,“河汾陶火——黄河中游先秦陶器特展”亮相晋国博物馆,此外,博物馆还开展“AI重塑·陶火千年”黄河文明数字创生活动、“指尖上的艺术”感受陶艺之美活动、“博物馆奇妙夜”特色项目。

山西自然博物馆

该馆收藏了山西乃至世界各地独具特色的岩石、矿物、矿产、古生物化石、生动植物标本及珍贵的地质历史档案资料等藏品5.18万件,其中发掘和收藏的山西山西鳄、晋地甲龙、择义王氏鳄、狗头金、自然银等藏品,在全世界独一无二。

运城博物馆

馆体建筑布局取“太极之意,星云之势,摇篮之形”,基本陈列以“大河之东”为主题,由华夏寻根、馆藏珍品、盬盐春秋、地灵人杰、土木华章、条山风云6个历史专题展和运城农业、工业、城建和文化4个特色主题展组成。

该馆暑期推出小小讲解员活动,76名学生志愿者累计服务775人次,讲解1604场次,服务时间1932.5小时,服务观众5200余人。

太原北齐壁画博物馆

依托“2002年度全国十大考古新发现”北齐徐显秀墓原址建设的专题博物馆,为全国首座原址建设的北齐壁画专题博物馆。

上半年,该博物馆接待游客22.45万人次,比2024年增长5.66万人次。

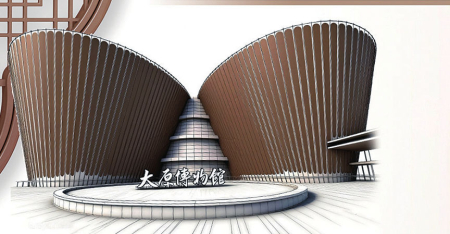

太原博物馆

现有藏品5万余件,有陶器、瓷器、玉器、青铜器、书画、家具等10余类。馆内收藏了春秋赵卿墓、北齐娄叡墓、北齐徐显秀墓等闻名全国的太原地区重大考古发现的大量出土文物。

暑期推出“探秘考古”与“拾趣非遗”两大研学活动。“探秘考古”研学课程以太原东山古墓等重要考古发现为切入点,让学生们化身小小考古队员,亲身体验考古的乐趣与魅力;“拾趣非遗”研学课程则涵盖了脸谱、锣鼓、扎染、花馍、制香、剪纸、琉璃等10项非遗体验项目。

陶寺遗址博物馆

展出陶寺出土文物230件(套),设有“文明蕴化”“煌煌都邑”“早期国家”3个基本陈列单元,“陶寺考古”“临时展陈”2个专题展览和1个特色沉浸式数字展,通过数字复原、现代化展陈、实物展示等方式,全面展示距今4300年到3900年陶寺文化的考古发掘与研究成果。

暑期推出文明探源夜游活动,游客观看陶寺遗址考古纪录片,体验陶博探秘活动,通关者可获赠精美文创。

山药蛋有话说

让博物馆学会“呼吸”

从打卡展览、入手文创,再到沉浸式体验、创意夜游,“逛博物馆”逐渐成为一种生活方式:有人“为一馆,赴一城”,有人“不在博物馆,就在去博物馆的路上”。进入暑期,“文博热”浪潮更是掀起新高度。山西如何将这“流量”真正转化为城市文化“留量”,让博物馆群落既“活”起来,又“火”下去,成为当下亟须思考的课题。

首先需深挖山西独特资源,让文物“说话”。8月1日施行的《山西省支持新时代文物事业高质量发展的若干措施》再次明确,支持各地打造“博物馆之城”,博物馆建设迎来政策红利。“博物馆之城”的根基在于“活态”文脉。晋阳古城考古博物馆将考古现场“搬”进展厅,观众可体验制陶、拓片等技艺;太原北齐壁画博物馆通过L幕三维动画、环幕影像等技术,让千年壁画“活”起来;天龙山石窟数字复原展利用全息影像再现流失海外的造像……三晋大地上的博物馆正以多元实践诠释“活态传承”,让文物讲出动人故事,与今人生活共振,让壁画“舞动”、古建“重生”,打造沉浸式体验。

其次,要精心打造“文化场域”,让博物馆成为城市“客厅”。博物馆需超越单纯参观功能,成为城市公共生活的核心节点。借鉴国内外成功经验,在空间规划中融入开放阅览区、创意工坊、小型剧场等多元功能,并适时策划学术论坛、艺术雅集、非遗工坊等活动。当博物馆变身为市民乐享的公共空间与社交场所,其作为城市文化磁场的吸引力自然日益增强。

第三,博物馆之城的生命力,源于市民从“参观者”到“守护者”的身份转变。大同市开创的总分馆模式,以9座主题分馆串联城市记忆:梁思成纪念馆展示古建测绘手稿,平城记忆馆收藏城市变迁影像,北魏明堂遗址博物馆将台基、瓦片、水渠等考古现场变为展品本身;晋祠“万古一脉”陈列更开创了在古建园林中策划基本陈列的先河,让市民在“家门口的博物馆”中找到文化认同;晋城市建立地域特色博物馆绩效考评机制,并鼓励社会资本参与建设。鼓励公众深度参与,捐赠故事、参与策展、担任志愿讲解员,使守护文物成为集体行动与文化认同,使博物馆真正融入市民日常生活。

当每一座博物馆都学会“呼吸”,吐纳着历史智慧与现代生活的新鲜空气,一座座城市便有了跃动的文化心脏,在古今交融中持续搏动——这才是对文明最深邃的对话,对“何以山西”最有力的回答。