在读书看报和写作中享受独特乐趣

——《水浒笔记》成册之际感言

我怀抱已然成册的《水浒笔记》,酸甜苦辣、百味横生,诚惶诚恐,百感交集,兴奋欣然之余,又有一丝明明有而又说不出也说不好的感受。正如“十月怀胎”,胎儿终归是要降生的。生得俊与丑,总还是要见爹娘的。写作也是一样,历经半年多的边读边记边写,现在总算是落下帷幕,告一段落了。写得好与坏,总还是要见读者的。降生的婴儿初起是圣洁无瑕的,当然分作男女,随着时光的推移还会分出俊丑与聪笨。成册的笔记起初也是自我感觉良好的,当然会决雌雄,随着时光的推移有没有价值自然会分明。

以后会不会有价值?我不敢说,也说不准,还说不好,所以不如不说。但是,作为一介文学爱好者中的“草根”,自嘲还是业余的,有勇气把读《水浒传》后的所思所想所感所悟记下来,又能够结合人生的经历与阅历后写出来,即便笔力不足、有所偏颇也应当予以肯定。还是那句话:“有则改之,无则加勉。”只要有些许的益处,写出来留下来总归还是要好一些了。君不见,留下来的都成了“古董”“古迹”,都变得有了价值。好记性不如烂笔头。墨里乾坤,笔下生情。文以载道,因为话则化去、思终思过。忐忑之余,还是持恒于“足不出户,尽阅三山五岳;深居帷幄,笔耕千年万载”。丑媳妇终归是要见公婆的,大不了把写在前面补上,把写在后面丰富。

写《水浒笔记》,早在十五年前就写过那么几篇,也就五六千字……兴许是阅历及环境影响,写着写着就放下了。却不曾想,这一放就是十五个年头。时至今日重新拾起旧刀枪,前后历经五月余时间,终于以千字文的形式,渐次写出了一百一十一篇读书笔记。再加上十五年前写的五篇,还有零散的能收来的二十三篇,应是一百三十九篇(续附的《从“以大历史观品评〈水浒传〉”继续谈开去》九篇作为《先入为主以为史》之附件,总合算作一篇)。

应有自知之明,当归为业余的读书笔记,难登大雅之堂,只能取“杂”分类了,是为自嘲。人家专业选手是想哪写哪,我这个业余写手是写哪想哪。有如登台搭弓射箭,瞄哪射哪的一刻出彩需在台下十年功夫作铺垫。即便是射哪瞄哪的“二五眼”也是要付出不少辛苦的。没有功劳,总还是有苦劳吧!就把这一百三十余篇,区分为五“杂”。第一杂曰“水泊梁山杂论50篇”。第二杂曰“水浒人物杂评51篇”。第三杂曰“水浒创作杂说10篇”。第四杂曰“水浒旧文杂收19篇”。第五杂曰“水浒相关杂补9篇”。

五味杂陈,一锅烩,本质上就是大杂烩、大烩菜。应该说分这么五“杂”,亦是权宜之计,无分之分,不得已而为之,眼下只能如此。一百三十余篇拙记,作记时天马行空、随笔而写,根本没那么泾渭分明,经常是你中有我、我中有你,处于杂糅状态。强分开四块,亦是简单从题目与时间上为之。如发现文不对题,牛头不对马嘴,应是常态,敬请理解,权作一笑而过吧!

现在回观十五年前写的几篇小文,有一些说不出的滋味。感叹现在写不出过去的文字,当然过去也写不出现在的文字。之所以单列分开,是因为过去与现在的一些观点已不完全苟同矣!又不忍心修改或遗弃,只好作为过去式原滋原味保留了。晁盖真如“草盖”,宋江真是“送江”,吴用真的“无用”,李逵真正“吃亏”,突然间又想到武松从来“不怂”,林冲性格“难冲”……

近来有这么大的兴致读《水浒传》并作笔记,实是启趣于太原科技大学原法学院院长,现山西财大法学院教授、博士生导师郭相宏先生著述的《水浒解毒》这本书。该书从法眼的角度观水浒,开先河矣。受此启发,在读中乃悟,也可以站在市井草根的角度观水浒。天天读,日日记,也便形成了时至今日的百十余篇“流水账”。应当由衷感谢其《水浒解毒》作引子的。

作为不入流的读书笔记“流水账”,原本只为自娱自乐自收自藏。岂料能得到山西市场导报总编辑韩锡璋先生抬爱,陆续将十多篇读书笔记在《法院文化周刊》“法边馀墨”“文化长廊”栏目盛装出场,还把我作为该栏目的专业作家推介。应该说此举,令我备受鼓舞,也更添了继续写下去的勇气与力量。应当由衷感谢韩锡璋先生提供的动力源泉——暖心的鼓励与持续的支持。

经韩锡璋总编辑引荐,有幸识得曾经是大学中文系教师、党报记者、现在中国移动公司供职的杨改桃女士。杨改桃女士在看过一篇拙记后,大笔一挥、妙笔生花、以点睛之笔编辑为《那个在水浒里笑死的人》,转录入“桃姐来了”公众号。此举更拓展了读书笔记的视界,提升着读书笔记的人文价值。在此,也一并致谢当年中国新闻奖获得者——杨改桃女士及其主创的“桃姐来了”人文传播平台。

还有山西健康文化研究会会长范世林先生、山西法制报原编辑焦占伟先生、德艺双馨金融界作家李明珠先生、双千计划专家任生林先生、山西法官学院特聘教授张忻如先生、太行书画院院长魏建平先生、山西法治文化研究会副会长王啸虎先生和同系统工作的马履声先生、李斌先生、张文娟女士、史竹涛女士、邢秀颖女士及系统外工作的马月女士……他们都用实际行动、友谊举措,或予以赠书,或予以题字,或予以鼓励,或予以点赞,或予以提醒,或予以校核,或提出建设性意见和建议,或提供实质性帮助和支援,同向助力写下去的勇气,一心助推读书笔记的完成,在此一并致以真诚的谢意!

一百三十余篇水浒读书笔记从今年五月二十一日写起截至今天,均是茶余饭后所作,有午间亦有夜间。每每在午间休息时,赴法院读书看报室边走路边思考边草拟。等到下班回家后,边阅读边修改边成稿。只有《后人之争》《蔡氏兄弟》《真相假相》三篇比较特殊,因为赴朔州出差,是在朔州期间利用晚间休息时间完成的。所写篇章均是一己之见,未经与正本核校,错漏在所难免,先予结集,后续完善。我想说,读书还会继续,笔记永不停歇;活到老读到老,抒困惑解心结。我还想说,一百三十余篇水浒读书笔记仅仅还只是个开始……

我最后想说,作为在法院系统工作的人员,因为写不了法律方面的文章,常常为之惭愧,每每为之汗颜。硬着头皮、东拉西扯、赶鸭上架、东拼西凑写了篇《水浒与法》的笔记。这已经是时下最大的能耐了,也算是一种心理慰藉与自我释怀。当然此中之“法”为法律引申出来的标准与方法,而并非完全是律法本身。刑法、律法、历法、章法、约法、方法、办法、做法……均为法。只是,不能法先人之陈法,而应法其所以为法。权为天下为公的求索之法。全为天下大公的生活之法。只为——更有尊严、更有质量、更有价值地活着。

以一首小诗《续书何堪》作结:百年人生总有憾,半部残书更那堪。续出心结加权味,补缺唯美笑青山。

笔名郑家,籍贯山西交城,于湖南长沙完成学业,文学爱好者、自由撰稿人、微媒写手。

1999年起开始发表文字撰写的数百篇诗词、散文、杂文评论等散见于《人民法院报》《山西日报》《山西法制报》《山西市场导报》《山西审判》、原《三晋都市报》、《解放军报》《党风党纪简讯是非杂谈》《政工导刊·宣教平台·婚姻家庭》《神箭·青春文苑》《青年文摘·网络版》《东湖野草》《三峡文苑》等报刊杂志。

2007年起作品陆续获奖。计有十余篇对联、评论、纪实、感悟、杂文、散文诗等在全国法官原创诗文大赛、“鲁迅故里杯”杂文大赛、“军魂颂”影评征文活动、“太原·家乡·城市”网络征文活动、“我与奥运”博客征文活动等作品征集中获奖。

早年曾经有过数年行伍经历,现在山西省高级人民法院工作。

工作之余还是《法院文化周刊》专栏作家。

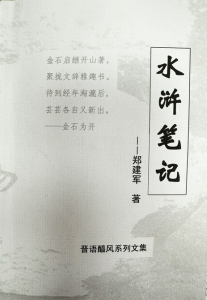

郑建军