书院悬匾颂美德 县衙勒碑铭去思

静升王氏第二十世祖王舒萼,字伟堂,清同治丁卯(1867)科举人,光绪二年丙子(1876)科进士。据有限资料显示,王舒萼于得中进士的当年应聘为平遥超山书院山长,后于光绪九年(1883)升任户部福建司主事。光绪十一年(1885)冬,王舒萼的父亲王登连逝世,王舒萼遵制辞官回籍丁父忧。光绪二十三年(1897)再任直隶(今河北省)文安县知县。

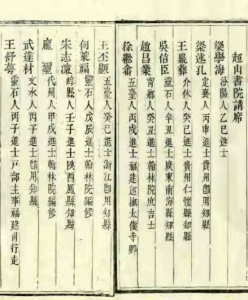

据《王氏族谱》记载,王舒萼生于书香之家,幼时即勤学向上,深得师长奖赏。及长,入国子监读书。清同治丁卯年(1867)八月,王舒萼参加秋闱乡试,得中该科举人。九年后的光绪丙子年(1876)春,王舒萼参加京师春闱会试,得中贡士;随后于四月二十一日在太和殿参加了由光绪帝主考,亲王、大臣监考,部院大臣评卷的殿试,得中二甲八十六名,赐进士出身。

当时,平遥县有一座名为“超山书院”的官办书院,正在四处寻觅品学兼优的硕学鸿儒担任该书院的山长。

据光绪九年(1883)版及1999年版《平遥县志》记载,乾隆末年,平遥县于康熙四十年(1701)由时任知县王绶建的“西河书院”因官场腐败,僚属侵吞,“书院义学皆改为公馆,王公所买之田迷失无可稽考……平遥之无书院则已久矣”。到嘉庆二十四年(1819)的时候,时任知县杨霖川用本县为省城太原修建贡院捐资的余款和从城内店铺筹集的少量银两,开始在文庙明伦堂与尊经阁之间修建讲堂3间,称作“古陶书院”,但因资金不足而中途停建。道光十九年(1839),知县靳廷钰率先捐俸300两,又向社会各界集资续建扩修,但整个书院工程仍然未能完成。道光二十二年(1842)时,知县陈崑玉扩建峻工,改名为超山书院。同时,县衙官吏不再插手经费。改由24人组成的董事会统一管理,每名董事轮流执掌一年。

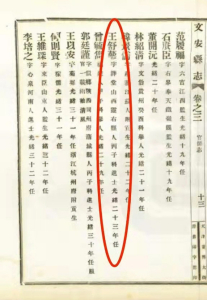

超山书院初创时期,就规定:书院山长“由绅士寻访进士有品学者禀”。在历任山长中,最著名的当属徐继畲。他于咸丰六年(1856)受平遥官绅延请,担任超山书院山长,直至同治四年(1865)得到朝廷重新启用才离开。在这十年间,徐继畲将超山书院办成了山西省内最有成绩的书院之一。然而,就在徐继畲离开以后,超山书院就一天天走上了衰落之路。在徐继畲卸任后的十一年间,超山书院先后换了五任山长,但都没有能够保持徐继畲创造的成绩,导致了平遥县长期“文风不振”。这样一直到了光绪二年(1876),平遥绅士得知王舒萼“新中进士,灵石名士”,遂派出代表,亲临王舒萼的家乡静升,聘请他为继徐继畲之后超山书院的第七任山长。

王舒萼受聘到超山书院任山长后,认真了解和分析了十多年来书院文风不振的原因,并采取了一系列扭转教风、学风和提高教学质量的有效措施。王舒萼沿袭当年书院初创时建立的制度,坚持每月十八日给全院学生授课一次。他知识渊博,治院严谨,督课认真,教学有方,除在授课中组织师生之间、诸生之间开展研讨、争辩和发表自己的独特见解之外,还在“士子上课余暇,教以读书之法、作文之法”,这样“陶镕日久”,士子“受益良多”,书院的学风和教学质量得到了快速提高。“由是人文蔚起,科第绵绵”。

王舒萼重振超山书院和平遥县文风的成绩,带动了县域官绅支持书院的激情,全县富户积极为书院捐银捐物,据记载,仅光绪八年(1882)五月,西达蒲村李五玉之母,一次就为书院捐银3000两。得到这一笔巨额银两,书院不仅购置了食宿设备,而且还根据诸生的类别,分等发放膏火补助,每人每月纹银一两左右。这样的待遇吸引了大量普通人家的子弟争相入院就读。

由于王舒萼对重振平遥县文风做出的巨大贡献,平遥县的官绅集体为他镌刻了匾额:“棠荫春风”,并悬挂在超山书院中。

那时候,书院山长虽由地方官聘用,但由于所有山长均为进士出身,所以本省学政对其教学成绩的优劣负有考稽责任,其考稽办法是,各省学政三年任满回京报道之前,要对省内书院山长进行一次考稽,广泛听取各方面的意见,并调阅考试卷宗,若发现教学有方、成绩卓著者,不分已仕、未仕或地远地近,一律予以嘉奖,并奏请礼部、吏部议叙(加级和录用)。王舒萼在山西省学政的两次例行考稽中,不仅业绩优异,而且获得了平遥当地官绅士庶和书院师生员工的特别好评。为此,两任学政都对他进行了嘉奖,并特别奏请礼部、吏部予以提拔。

光绪九年(1883),王舒萼升任为户部福建司主事。然而,世事难料,王舒萼在户部任上仅仅干了两年,就在光绪十一年(1885),因其父王连登逝世,辞官回籍丁忧去了。

王舒萼三年丁忧期满后,在光绪十四年(1888)至二十二年(1896),是否还担任过别的职务,我们未能查到,只找到了他在光绪二十三年(1897)至二十九(1903)年,曾担任过六年直隶文安县知县的记录。

下面,我们就讲一讲王舒萼担任文安县知县时的一些事。

据民国二十三年版《灵石县志·人物志》记载:到文安县上任后,王舒萼得知“该县水田乡十年九受水患”,于是亲自到各个乡村开展调查,“度其原隰,察看情形”。经过一番脚踏实地的精心考察后,他认为文安县屡遭水患侵害的原因在于“地势洼下,雨后众流所归,淹没田禾,所以秋夏成灾,非外来大水为害也”。

搞清原因后,为彻底根治水患,王舒萼组织全县各乡村,规划建设了排水渠网,“疏凿”渠道,排水入河,大幅减少了地势较高地区的雨水向低洼区域排泄和汇集的情况。经过一番大规模的统一治理,文安县“水害顿减”,百姓耕作之田得保。

为了提高单位面积产量,他根据当地水田较多,且气候条件与家乡山西太原南部比较相似的地域特点,指导农民改变种植结构,“教人民多种水稻”。

说到王舒萼倡导文安人民多种水稻,那可绝不是瞎指挥。他的这个想法,源于家乡山西灵石静升的真实情况。早在清乾隆间,静升就有从太原晋祠引进稻种种植稻田的历史,而且,文安县的气候条件与晋祠、灵石基本相同,又拥有大量的水田,具有种植水稻的天然优势。但在当时,文安农民囿于传统种植习惯,种植的粮食作物以小麦、大麦、谷、稷、高粱等为主。为了大面积推广水稻种植,王舒萼还不远千里,从具有3000年水稻种植史的家乡——山西晋祠购来当地的稻种,并请了几位具有丰富水稻种植经验的稻农,从选种、浸种、催芽、育秧、插秧以及稻田田间管理等各个环节,向文安农民传授经验。在他的精心组织和具体指导下,第二年,文安县新发展的水稻种植户都“收成颇丰”。这样,水稻种植逐步变成为当地水田乡的主要农作物。

在文安担任知县的六年中,王舒萼还根据文安县邻接天津、地近京师的特点,采取了一系列“劝工、惠商、恤穷”的举措,以工养农,惠商流通,促进了当地经济的迅速繁荣。他还动员和鼓励当地富绅,“捐己有余而济人不足”,扶贫济困,多做公益事业,使贫穷之家得到抚恤和救助。

就这样,王舒萼谨守自己“明出之于公,功源之于勤,威植之于廉,誉来之于民”的“官经”,经过六年的夙夜在公、励精求治,使文安县的社会、经济、文化、教育等各方面都发生了巨大的变化。文安百姓十分感激王知县数年如一日呕心沥血、鞠躬尽瘁的恩情,以阖邑人民的名义,为之在县衙大堂悬匾:“民生攸赖”。

可令文安县士绅百姓十分惋惜的是,到了光绪二十九年(1903),王舒萼就以年老体衰为由,悄悄地向吏部提出了告老辞官的申请。获准后,就十分低调地默默返乡了。

王知县离任后,文安县百姓对他十分感激和怀念,在县城为他立了一通《去思碑》,碑文赞颂了王舒萼六年间为文安县人民作出的巨大贡献,表达了全县士庶百姓对他的感激之情。

令大家十分遗憾的是,在本书出版之前,故事的撰写人及其他王家大院的文化研究人员翻阅了大量的历史资料,也没能找到当年文安人为王舒萼撰写的《去思碑》碑文。我们期待本书出版之后,能够在广大读者和游客,特别是河北省文安县读者和游客的帮助下,找到《去思碑》及其碑文,使之再现于世人面前。

杨迎光