王家大院“三绝”

有道是:国有故宫而知皇室之威严,民有王宅而知晋商之显赫。明清之际,海内最富者山西也,山西最富者晋商也,晋商最富者灵石王家也!

享有“民间故宫”“王家归来不看院”等诸多盛誉的王家大院,依山就势,随形生变,层楼叠院,错落有致,其雄浑霸气,自不待言。却说有着丰富内涵的砖、木、石“三雕”,或巨或细,且巧且妙,尽显工匠精神,极具文化品位。对此,观者各赏所爱,自得其乐。而我偏爱者,则是秋叶匾、画屏联、敢当石,并冠以“王家大院三绝”之称。

秋叶匾

王家大院视履堡敬业堂前院有一腰门。其额头有块叶状石匾,纵15厘米、横46厘米,上题“安敦”二字,名称安敦秋叶匾。它在王家大院建筑群众多匾额中,虽体形最小,但工艺极巧,深受访者怜爱。

安敦者,安逸敦厚是也。该秋叶匾以青石为料,将叶子的正、侧、反三面刻画得栩栩如生,就连叶子上撕裂的细节都极为逼真,尤其是阴刻在上的行楷体“安敦”二字清秀端庄、动静有致,与波纹图案表现的门框搭配,仿佛一片叶子飘在水面,随风摇曳,直为主人的清高平添了几分雅气。

该秋叶匾不仅造型极具美观,而且其典故也极富情调。据唐人范摅《云溪友议》第十卷记载:唐宣宗时,卢渥赴京应举,偶临御沟,拾一红叶,上题五言绝句云:“流水何太急?深宫尽日闲。殷勤谢红叶,好去到人间。”遂归藏于箱。后来宣宗放出一部分宫女,诏许从百官司吏,渥得一人,竟是题诗红叶的那个宫女。又据宋人刘斧《青琐高议·流红记》记载:唐僖宗时,宫女韩氏以红叶题诗,自御沟流出,为于祐所得。祐亦题诗一叶,投沟上流,亦为韩氏所得。不久,宫中放宫女三千,祐适娶韩氏。成婚之日,各取红叶相示,以为天意撮合。韩氏因咏其事:“一联佳句题流水,十载幽思满素怀。今日却成鸾凤友,方知红叶是良媒。”此佳话两例,虽人事各异,但情节略同:多情宫女题诗红叶,隽才书生拾取和之,最终良缘巧合。清人李渔据此设计制作了一款叶状的匾,美其名曰“秋叶匾”,并在其《闲情偶寄》里加以注释:“御沟题红,千古佳事。取以制匾,亦觉有情。”此后,“秋叶匾”之雅渐渐演绎为一种文化。

话说回来,题有“安敦”二字的秋叶匾尽管隐在王家大院敬业堂一隅,却从未被冷落。

惜其精巧,且遣俗怀:

敢情好静便投闲,为有生姿引耸观。

一叶安敦多惬意,随风摇曳玉波间。

画屏联

王家大院楹联之盛,几近百副,各妙其妙,诚为庭院点睛之笔。“无曲有实”联,个中独特者也。

王家大院恒贞堡东门外嵌有一副世所罕见的“鹤凤绿竹”画屏联。该联纵194厘米、横40厘米,青石石质,品相完好。联句题于纵14.8厘米、横6.8厘米长方格内,正文字径2厘米,落款字径1厘米,字迹流畅秀美,舒展自如。

上联:“无曲鹤比节”,配以“鹤竹图”;

下联:“有实凤来仪”,配以“凤竹图”。

竹有拂云擎日之志,高风亮节之品,虚心高节之德,凌霜傲雪之质,吟风弄影之姿,故而深受古今文人钟爱。文与可赞扬它“虚心异众草,劲节逾凡木。”郑板桥赞扬它“未出土时先有节,已到凌云仍虚心。”意思是做人要谦虚,即使有了一定的地位也不能骄傲。联中“无曲”,指竹之直干;“实”,指竹之果实。

鹤为羽族之长,其文化意蕴之多。俗传鹤为长寿仙禽,故常以鹤寿、鹤龄祝人长寿。鹤还有“清高”“清廉”的寓意,《宋史·赵抃传》云:“匹马入蜀,以一琴一鹤自随。”是说赵抃乃刚直清廉之士,身为高官,仅以一琴一鹤相伴;明清一品官服补子即为仙鹤,因而被称为“一品鸟”。“鹤比节”,是说规行矩步,不淫不欲;俨然君子的鹤,可以与直而不曲、虚心向上的竹君比节操、比气节。

凤为传说中的神鸟,古代以凤比有圣德的人。毛诗疏曰:“凤凰非梧桐不栖,非竹实不食。”《尚书·益稷》云:“箫韶九成,凤皇来仪。”谓韶之曲连续演奏,凤凰也随乐声翩翩起舞。《红楼梦》写元妃省亲时,大观园第一处庭院所题匾额,便是“有凤来仪”,意思是有奇异美丽的神鸟凤凰来相配,形容极为高贵、神奇和绝妙,借以称颂元春的尊荣。这里的“凤来仪”,则是说家有珍珠般的竹实,可以召至神鸟凤凰来贺。

该联上句款识:“甲子仲秋”,下句款识:“竹轩漫题”。六十年一甲子,此甲子所指何年,难以明确;漫题此联的竹轩公,究竟何人,亦不得而知。唯其如此,令观者多了一份对它的好奇。专家称之为“鹤凤绿竹”画屏联。

叹其独特,率成短句:

无曲有实谁漫题,凤来鹤比自清奇。

楹联百副妙其妙,最是画屏雅尚矣。

敢当石

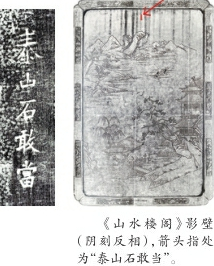

蝇头小楷“泰山石敢当”,刻于王家大院《山水楼阁》影壁额前,与壁身甚是悬殊。若非指点,视而不见!

民间常借泰山石为载体,将刻有“石敢当”或“泰山石敢当”之类字样(有的饰以狮首、虎首图案)的碑石或立或砌于巷口路冲的墙体、墙根,以驱逐邪恶、消除灾殃。

王家大院置有“泰山石敢当”两处,一处设在恒贞堡顶甲,碑纵95厘米、横33厘米,与平时所见,无特别之处;一处设在视履堡乐善堂门内《山水楼阁》影壁额头,“泰山石敢当”五字书体为蝇头小楷,其中“山”字高仅0.7厘米,而碑纵270厘米、横182厘米。两者大者过大,小者极小,甚是悬殊,若非知情人士指点,来访者绝然视而不见!

作为遗俗,设立“泰山石敢当”这一文化现象由来已久。远古人类曾用石斧、石刀、石镰来猎兽、采掘、种植、取火、自卫……他们借助石头的力量,得以从艰难的洪荒时代顽强地生活下来。由是,石头便逐渐成为人类祖先所崇拜的对象。古人认为坚实耐击的东岳泰山之石更具有独特的灵性和神力,因此,被赋予“敢当”精神的“泰山石”则转化为一种灵石崇拜承袭下来。直至汉元帝时代,“石敢当”一词始见于《急就章》:“师猛虎,石敢当,所不侵,龙未央。”再至隋唐,此风愈盛,渐而遍布全国,远播海外。

我国是历史悠久的文明古国,拥有丰富多彩的文化遗产。非物质文化遗产是文化遗产的重要组成部分,是我国历史的见证和中华文化的重要载体,蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,体现着中华民族的生命力和创造力。保护和利用好非物质文化遗产,对于继承和发扬民族优秀传统文化、增进民族团结和维护国家统一、增强民族自信心和凝聚力、促进社会主义精神文明建设都具有重要而深远的意义。为此,2006年5月20日,被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产名录。“泰山石敢当”习俗以其独特文化荣列其中。

王家大院视履堡乐善堂所立“泰山石敢当”,因其殊异他款,被誉为天下最小的“泰山石敢当”。

惊其微妙,聊寄爱意:

天下泰山石敢当,蝇头小楷见何尝。

断言仅有王家院,独爱其微意未央。

偏爱王家大院“秋叶匾”“画屏联”“敢当石”久矣。惜拙劣浅俗,一番絮叨,实难尽其精巧、独特、微妙之美!

赵长发