适当的“文字讨好”,礼貌的社交方式

刘熙已经在微信对话框纠结了整整5分钟,还没发出去一条信息。她准备向一位刚认识的师姐寻求帮助,却担心过于唐突引发对方不快。

在反复打字再删除后,她在原本一句话就可以说完的句子里,加入了3个“~”委婉语气、两个emoji符号表示“可怜”,还在结尾加了3朵玫瑰花和3个感叹号强调感谢。按下发送键后,刘熙长舒了一口气,又开始焦虑对方的反馈。

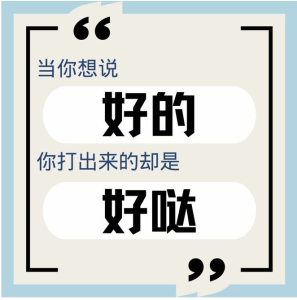

线上聊天时字斟句酌地修改聊天词汇,把“好的”改为“好嘟”“好哒”,把“哈哈”增强为一连串的“哈哈哈哈哈”,在句尾加上“~”等符号……这些刘熙习惯的“日常操作”,在网上被称为“文字讨好症”。这个概念最早产生于脱口秀演员杨蒙恩发布的一条动态,一度引发许多人的共鸣。有人表示“打工人被迫讨好”“如此社交内卷真扎心”,也有人表示不解:“这是我用来表达礼貌和真诚的方式,怎么就成了讨好?”

“文字讨好”,究竟是礼貌还是过度社交?面对线上社交,什么才是合适的社交姿态?

为什么会使用“文字讨好”

对于出现“文字讨好症”的原因,绝大多数同学都认为出于表达对聊天对象的尊重和礼貌,也有不少同学认为是由于身边人聊天方式的耳濡目染以及长期职场或社交压力而导致这样的表达习惯的。

在武汉大学发展与教育心理研究所副教授陈武看来,在对话中加入语气词或者表情包,更多是一种考虑对方感受的表达方式,所以把它称为“文字讨好”,但从实质上来说,没有到所谓的“讨好”这一程度。

大家对于这一类“讨好体”的普遍使用,主要有两个原因,首先是“利他动机”。

“有时候人们会遇到所谓的‘不讨好’,比如回一个简单的‘好’。当他人向我们这样表达时,可能会带来不友好或不舒服的感觉,因此很多年轻人希望在自己表达时尽可能礼貌,是一种亲和与利他的动机,尽量不给他人带来伤害。”

其次,这也是一种社会性成长。陈武发现,有的年轻人在线下见面时可能很“i人”(性格内向),不知道如何与他人表达,而在线上沟通时,可以通过活泼亲近的文字内容拉近社交距离,和线下交流形成一种互补。

什么是合适的社交姿态

在线上社交中,就读于外语系的大三学生程紫期待更多理性直接的交流。“比如让人帮忙时,我会提供一些更详细的东西,列好时间、地点、任务量、报酬。我觉得这样能用一种理性的方式告诉你,我现在想要你干什么,大概会花多少时间,同时引导对方也如此。”

刘熙认为,自己在聊天时加可爱表情包,让对方舒服的时候自己也很开心。“用我习惯的方式交流,同时也让他人觉得被真诚对待,减少不必要的误解,这不是双赢吗?”

在陈武看来,社交表达方式没有绝对的对错之分。人与人之间差异很大,有些人可能喜欢热情一点,有些人就喜欢简单一点。“我觉得不要想太多,最好是自己觉得怎么舒服就怎么来。”

陈武认为,人际互动也是一个动态变化的过程。当别人总是对你很热情,你可能也会觉得,只回一个“好”有点敷衍;如果别人对你很冷漠,你也会觉得这种模式不舒服,从而自己做出调整。

“首先是做自己,其次是用自己最适合的方式交流,不用去揣测别人的动机是什么,尤其是从负面的角度去揣测,更不要随意给他人贴标签。”陈武说,人与人是有差异的,自己和别人不一样很正常的。很多人喜欢以自己舒服的方式去要求别人,但这很容易让别人和自己受伤。“不要去控制别人,如果别人跟你不一样,我们也不要去想太多。和而不同,这是人际交往中很重要的一点。”

除此之外,要在做自己的过程中动态调整。想用表情包就用表情包,想简单回答就简单回答,如果真的很担心自己说话被误解,还可以选择打电话。“在沟通中,如果一条路走得很累,就换一条路走。”

“凡事都是一个度。社交中,让别人好,自己不好,会导致内耗;自己好,别人不好,沟通也进行不下去。别人好+自己好,才能寻找到一种平衡,社交才能行稳致远。”陈武说。

本报综合整理