我在网上高价买了这么一本书

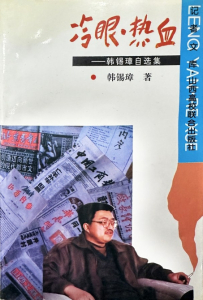

从小到大买过很多的书,可有这样一本书却十分的来之不易但又觉得意味深长——这就是出版于1996年,30万字的《冷眼·热血》。

光听书名脑海中便会浮现出一副既有着冷峻严肃且满腔热血的作者形象,人如其书这也是作者本人给人的感觉。读书时提到鲁迅,眼前就会自动跳出先生独特的模样。每每都会感慨性格对人外在的影响,也会透过文字想象百年前先生的过往。然而生活中却很少遇到如此特质鲜明的人物,直到有一天,我见到了本书的作者韩锡璋——山西市场导报总编辑。

对于韩总,我可以说是未见其人,先闻其“声”,一早便看过韩总写的数篇文章,而当在网络上百度出韩总的成就时更加令我钦佩也越发期待见到他本人的样子。当然,这让初入社会的我又平添了一丝紧张。

第一次走进韩总办公室,便被那满屋子的书所震撼。而韩总本人却感觉很是亲切质朴,甚至夸赞我的名字好听,缓解了我的紧张。那时起我还萌生了一个小小的愿望,如果可以得到韩总的指点,抑或是向其借阅书籍,定当受益匪浅。后来我总会在楼道里遇见他,他向来精气神十足,仿佛每天都有无限的激情面对工作,这让作为后辈的我心生惭愧,同时也感染着我积极向上。偶尔也会听到韩总自谦为“草根”,但只要稍微接触过他的人便会知道,韩总学习力蛮强,哪怕闲谈之时也是出口成章,诗文典故信手拈来。我不由得更为好奇其走过的路读过的书,经过岁月怎样的沉淀成为了如今有些可爱又可敬的模样。

文字总是有着神奇的魔力,它可以跨越时间历久弥新,独特的文字则有着独特的魅力,记录着不同的故事走进不同人的心里。想要走进一个人,也许最好的办法便是阅读他笔下的文字。韩总在而立之年出版的这本书《冷眼·热血》,说来它年龄比我还要稍长一些,在网上有幸窥得其中一角,却总觉读的不够尽兴,一直想要完整的拜读,但苦于寻觅良久都未果。

心里始终有这个想法,未曾想就这样我开始了一场漫长的“寻书之旅”。我时常翻找各大App,梦想着万一会有意想不到的收获,偶尔路过旧书屋也会驻足,进去转一圈,盼望着在某个地方也许就能够遇见。

可一连几月过去都未曾找到这本书。

许久过后的一日竟然在天津的街头偶遇一家旧书店,我拉着朋友走了进去,朋友本以为我只是闲逛,但看样子又似乎是在寻找什么。我微微笑了笑,可依然难掩失落,并没有惊喜的事情发生,当时觉得时间过去许久,也许真的可能买不到了。

中午等饭的间隙,我又拿出手机在网上搜索,一瞬间我激动地从座位上站了起来,觉得很是不可思议,没想到会如此的巧,在旧书网上看到了一本新上架的书《冷眼·热血》。因为是用手机直接打开的网站,我甚至不敢过多的触碰界面,生怕退出去很难再找到。我捧着手机和商家交涉了起来。后来得知卖家是要搬家所以将家里的书挂在了网上,想着或许能够遇见有缘的新主人。我即刻下单,以65元价格外加8元邮费成交,开始等待书的到来,成为它的新主人。

书是从北京邮寄的,当我拿到书的那刻,看到泛黄的书页,真正摸到书的质感,再次感受到时光的痕迹。韩总在书中提到“真正的新闻其生命力无穷而非昙花一现”,这句话在这一刻变得具象化,《冷眼·热血》穿越了一段时间、定格了一段空间,来到了我的手中,我从中感受着韩总当年的风风火火,摸索学习着作为新闻人应该具备的素养,试图让“铁肩记者”的精神鼓舞我鞭策我。

家人、朋友看到这本书已出版了将近30年,总会好奇地问我是如何买到的,当他们得知买书过程的坎坷再加上书还是我在天津购买北京邮寄太原签收时,不由感慨这次购书之旅也是一种多么奇妙的缘分。当然,大家也免不了会询问我价格,当告知最终成交价为73元时(1996年的定价是23元),他们拿书的手仿佛也变的更加小心。

有深度的文字其价值是不会随着时间的推移而贬值的,反而会经得住时间的考验。读书,读作者传递的能量,也感悟作者的所思所想所悟。

从书里以及工作中,我感受到韩总似乎不论是现实中还是笔下,总是嫉恶如仇,展现“明知不可为而为之”的心力与努力,终究“天道无亲,常与人善”。韩总针砭时弊,观潮不如弄潮,让世间多一分光明。然韩总又有着文人的那份情趣,一杯酒、一盏茶、一卷诗书、一曲红楼韵味悠长。

少年听雨歌楼上,壮年听雨客舟中,而今听雨僧庐下。不同心境下读同一本书感受也是不同的,当再次读《冷眼·热血》时,浅尝采访的我更加感慨韩总那种专注与精业敬业精神。

书中“冷眼”“热血”“丹心”是韩总的自我解读,作为后辈的我们同样从他笔下汲取着养分,让它在我们刚刚开始的事业之旅得以相伴。韩总既有着现实主义的精神,也有着浪漫主义的气息。

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”

“众里寻他千百度,蓦然回首那人却在灯火阑珊处。”

王国维先生提出的人生三境界,是韩总奋斗之路的印证,同样也是作为年轻的我要不断追寻努力的方向。

我将寻着前行者的脚步,去追寻并绽放属于自己的光芒……

高皓月