欣赏自己又何妨

——读《新华社记者池茂花的新闻人生》随想

今年元旦刚过,我收到了一件快递,是老朋友池茂花从他老家山西朔州寄来的上、中、下3大厚本新书——池茂花的新闻报道集,书名为《新华社记者池茂花的新闻人生》。几乎在收到快递的同时,池茂花发来了一条微信,大意是说,回首往事,“新瓶旧酒”,目的是让自己和熟悉的朋友看看我一辈子写了些什么,看看我的“新闻人生”的成色。如此坦率和实在,促使我怀着浓厚的兴趣阅读他的旧作、新文和穆青、郭超人,范敬宜、马明、王艾生等几十位新闻界权威人士对他作品的评说。

我初识池茂花,是在上世纪80年代初,从南京调到太原,在新华社山西分社任采编主任的时候,他的两篇报道给我留下了印象深刻。

我到任没有几天,办公桌上便出现了一篇长篇通讯,题目叫《阳光下的罪恶》,内容是揭露发生在山西省政协大院里的一起凶杀案。通讯的字里行间充满着对以权行凶者和那些充当保护伞角色的头头们的愤慨,表达了一名新华社记者应有的正义感和无产阶级党性。我决定签发。考虑到文章的篇幅和社会效果,我建议给杂志发专稿。不久,《山西青年》杂志全文刊登了这篇通讯。可是,万万没有想到,由于编辑的粗心,刊登在杂志封面上的罪犯的画像出现了差错,于是,有关人员便动员起强有力的社会关系,对《山西青年》和池茂花发起了猛攻。池茂花陷入围攻和检查之中,长时间抬不起头来。

另一篇稿子是1984年秋采写的雁北地区农村改革的调查报告。调查报告反映了当时新生事物——“两户一体”(专业户、重点户和各种形式的经济联合体)发展中出现的许多新问题,并且提出了一些极有参考价值的政策建议,文字也颇有功力。在我签发的池茂花的大量稿子中,这一篇是最有分量的,可以说是他超水平发挥。池茂花告诉我,这是他和当地报道组的同志一起调查、研究后,由报道组的同志执笔写成的。因此,我认为应该在调查报告上署上他和报道组两位同志的名字,作为大家合作的成果。果不其然,这篇调查报告总社在内部刊物上刊用后,在中央有关部门引起了很大反响,人民日报在一篇评论中也引用了调查报告的观点和材料。这时,一些不了解情况的同志对池茂花有没有参与、能不能写出这样的报道提出了质疑,这就伤害了池茂花的自尊心。几经周折,最后不得不请报道组的同志出来说明情况,才消除了一些人的误解。

现在看来,人是应该受些委屈的。委屈产生的原因,不外乎是自己对自己的认识同别人对自己的认识不一致,或是自视过高,或是明明是自己经过努力做到了的事情,别人用老眼光看你,看不到你的进步。这种“不一致”,对任何人都是绝对的存在;只要正确对待,把它看作“刺激”你前进和提高的动力,是无碍于你的进步的。委屈会促使你发愤,发愤才能图强。也许池茂花洞察到了这一真谛,自从受了这两次委屈以后,他更刻苦了,对自己的要求更严格了,业务水平自然有了长足的进步,写了不少值得称道的好作品。他3册新书收集的近800篇新闻作品和专家对他报道的评论,就是明证。

与池茂花有过交往的人,对他多年的勤奋,对他对新闻采访的执着和永不疲倦的追求的评价是一致的。有人说他像一只飞舞着的小虫,哪里有新闻,哪里就能看到他的身影。我也有同感,但池茂花是一只到处采集花粉的小蜜蜂,是高级之“虫”,忙忙碌碌地为党和人民的新闻事业一滴一滴地酿造蜂蜜。池茂花待人热情,喜欢“群居”,他多次在我面前以他朋友多而“自诩”,从各级领导干部到普通老百姓,工农商学兵,三教九流,都有他的朋友。朋友是他宝贵的财富。朋友多,信息多,他的神经末梢似乎特别长,特别密,特别灵敏。社会上一有新的情况,总能从他那里得到反映。俗话说“春江水暖鸭先知”,对池茂花来说,可谓是“春花透香蜂先晓”了。

我赞成这种观点:能够干出惊天动地、众人仰止、彪炳千秋大业的,当然是应该大书特书的英雄,但默默地耕耘、有一分热发一分光、平常得几乎会被人遗忘的人,也是值得尊敬的。前者是金字塔的塔尖,后者是塔基,没有塔基的支撑和孕育,塔尖是难以存在的。你能说小小蜜蜂不伟大吗?它们每一只都是那么平常,但是正是这些无数个平常,构成了整体的伟大。

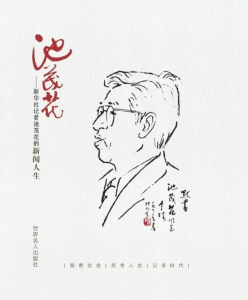

新著收集了池茂花多年来的主要新闻作品,编排、装帧也相当讲究,可以看出池茂花对自己的“新闻人生”是十分看重的,是下了功夫审视的。书名由邵华泽题签,封面上作者的肖像是著名肖像画家、中央美术学院教授李琦的画作。别开生面的是在每一册的目录前,池茂花还配了一小幅漫画,上册配的是他扛着一支大笔愉快地去采访的漫画,中册配的是他背着照相机狂奔的漫画,下册配了他在抡锤打铁、火花四溅的漫画,题款为“打铁还需自身硬,无须扬鞭自奋蹄”,意思十分明了,就是要经常“充电”,催促自己不断提高新闻业务水平。漫画形象地反映了池茂花穿梭于三晋大地以及从黄土高原、北国边疆到七彩云南的记者生涯。

读了池茂花这样的新著,我们有理由相信,池茂花是怀着欣赏和自豪的心情看待自己的“新闻人生”的。可能有人会认为欣赏自己偏离了传统的谦逊美德,正如许多自传著作的作者常常有意贬低自己,并以此为清高、为儒雅。我不以为然。写自传类的作品,是给自己画像,是道出自己的心声,文过饰非固然丑陋无疑,妄自菲薄亦有虚伪之嫌。欣赏自己,不是狂妄,而是自爱、自信、自尊,是督促、鞭策、奋进。清代袁枚诗云:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”藏在墙角落里的苔藓尚且看到自己国色天香般的亮色,何况你我是新华社记者?!

由此,池茂花回首“新闻人生”,不妨举起双手,高声地对自己说:没有懈怠,没有虚度年华,我把自己的一生献给了新华社,献给了党和人民的新闻事业——这辈子没有白活。(作者系新华社江苏分社采编主任、高级记者 华惠毅)