让春节红包回归本意

这届年轻人有新招

今年春节期间,“压岁钱赶超月工资”一度成为社交网络讨论的热点话题。记者在回乡调查过程中了解到,随着生活水平的提高和部分年轻务工者步入人生新阶段,给出的春节红包金额确有上涨,但也有人在尝试新式的春节送礼方式,让春节红包回归“本意”。

多因素下的红包压力

今年28岁的范泽一个人在北京打拼,这是他第一次在异乡过年。由于没能回家,他选择给家里多买点年货,给亲戚朋友发红包送祝福。节后一计算,没想到花掉近6000元,是自己一个月的工资。

记者调查了解到,在部分农村地区,新婚夫妇的第一个春节会收到来自双方亲友的红包,此后春节则不会再收到,而是要给双方家族中的晚辈准备压岁钱。对此,去年刚刚结婚的馨娜表示老家的风俗也是如此,这些新年红包被认为是给小家建立后的资金支持。

“这几年都有二胎三胎了,金额直接翻倍。”老家在河南的文宾已经在外工作7年,尽管单个红包的金额没有逐年上涨,侄子侄女的出生也需要他准备更多的红包,“直接包出去一半的年终奖。”

让春节红包回归本意

面对春节红包的压力,不少人开始选择一些新方式、新做法,既表达对亲人的祝福,又能避免金额上的攀比。

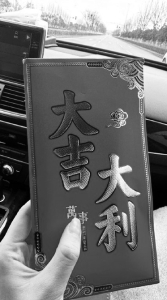

“这是一套龙年的文创纪念币,装进红包里,过年去家家户户拜年也显得特别有节日氛围,孩子们也玩得特别开心,我们也是希望能借此尝试一些大家都乐意接受的方式来替代红包。”老家在天津的晓倩在今年提前购置了不少带有春节和龙年元素的小礼物。在她看来,过年回家发压岁钱是件开心事,有钱出钱,没钱出份心意,“希望大家都能量力而行,互相理解。”

在电商平台上,不少春节礼物在今年销量高涨,文具礼盒、小金牌、具有祝福意味的文创礼品等格外受欢迎。例如,一套来自故宫文创的笔记本礼盒,截至2月中旬,销量在4万单以上,不少人在商品评价中表示春节期间拿来赠礼既好看又实用,还有浓浓的传统文化元素。

中国城市和小城镇改革发展中心城市网络部新媒体室副主任杨颍在其调查文章中指出,压岁钱作为传统文化中的重要元素,一直以来都承载着祝福和吉祥的寓意。不过随着社会发展和时代变迁,压岁钱的形式也在不断演变。新形式的涌现,不仅丰富了压岁钱这一传统风俗的文化内涵,也体现了城乡居民对未来生活的美好愿景。既实现了春节文化和现代经济和谐共生,也体现了年轻一代家长对文化的关注和创新思维的崛起,是压岁钱回归本意的应有之义。

原载3月1日《工人日报》