在“衡”与“衝”之间探微

——平定文献名邦科名坊争议补笔

引言

《也蹭蹭科名坊“衡”“衝”争议的热点》(下文简称《也蹭热点》),从语言形式的角度出发,说明了争议发生的内在原因。也从语言学角度分析了“衡heng”“衝chong(同‘冲’)”选择之优劣。

在《平定民俗》平台发表后,引起了大家的关注,有点赞的,当然更有反对的,以《答延俊荣教授:“衡繁”一词,在有清一朝或许没有存在过》为代表,(下称《答文》),当然还有借大平台数据给打分的。

无论如何,热点是蹭到了。但对大家的关注、专家学者们通过Deepseek或豆包等大数据平台所找到的例证,笔者必须用实际行动表达感谢,再蹭一把热点。

开蹭之前,先说明两点:一、“衡”“衝”的争议是一个纯粹的学术问题,甚至夸张地说,就是个语言学的问题;二、为了突出“衡”“衝”的差异,除特别需要外,用“冲”代替“衝”。

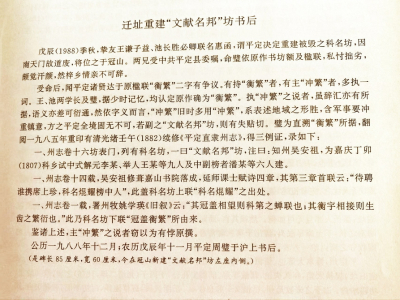

语言交际有规须依

《答文》一再强调:“在明清的地方治理和行政区划中,‘衝繁疲难’是重要的划分标准和术语。‘冲繁’表示地理形胜,或指称交通要道,重点强调地埋位置的重要。”这不能不说是与周璧先生《迁址重建“文献名邦”坊书后》(以下简称《碑记》)“‘衝繁’旧时多用‘冲繁’,系表述地域之形胜”的观点相同或相似。

但语言是人类最重要的交际工具,成功的交际是双方的协作共鸣,是共同努力的结果。而要想成功地实施交际,交际双方需要共同遵守交际的合作原则。

而事物是多面的、复杂的,如“平定”既是一个地理位置,也是一个行政区划,更是一个复杂的社会结构体,政治经济文化、风土习俗人情,不一而足。而“衡”“冲”说穿了就是与“平定”“科名坊”相关性程度高低的问题。

这还得从“科名坊”建立的缘起开始。史载嘉庆12年,即1807年,平定生员取得省考大捷,一举考取15名,且有李绳宗高中解元。平定的教育名声大振,震动州城。因为在当时,全省考取的总数也只有60多个。时隔4年,平定来了新知州,江南才子吴安祖。“新官上任三把火”,竖起“科名坊”,立于平定县城西关的通京要道黑砂岭。

“科名坊”四柱三门,额题“文献名邦”,百姓俗称“文献名邦坊”,上有楹联“科名焜耀无双地,冠盖衡繁第一州”。其中的“文献”多义,既可指典籍,又可指人才,因为“献”可通“贤”。因位“科名坊”上,故取其人才之义。整合起来,“文献名邦”就是“文化积淀深厚、人才济济、声名远播的地方”。

如果说“科名坊”是一个人的话,额便是头,四柱则是身体。犹如眼睛是心灵的窗户,额题“文献名邦”为其眼睛,楹联则为左膀右臂。二者相互支撑,又相互制衡。如果说“科名坊”是一篇文章的话,额题便是标题,楹联则为文章主体。

换言之,楹联内容应与“科名”“人才”“文化积淀”等相关。上联“科名焜耀无双地”言说人才济济,下联“冠盖衡繁第一州”表述人才济济带来的结果,上下联回答何为“文献名邦”。其关联程度高是不言自明的。

与此相反,“冲繁”重点说明地理位置的重要,与“文献名邦”距离较远。纵使相关,中国之大,“文献名邦”何止平定?上联“科名焜耀无双地”虽表别处也非不可,尚为可用,但“冠盖冲繁第一州”就得大打折扣。

不否认《答文》所言:“平定自古有‘晋东门户’‘晋冀咽喉’之称”。但平定境内,最大关隘娘子关,也仅为天下第九关。

也不否认《答文》及其同道所给例证,但“冠盖冲繁”主要描述“扬州”“苏州”,与他们相比,平定恐难再称“第一州”!

不难看出,“冲繁”不仅违犯了关联准则,还违犯了“质准则即所述内容应该真实、有根据!”

如此这般,不得不再问一次:如果吴知州当时写下的是“冠盖冲繁第一州”,并“在士商官宦必经之处建立牌坊示众”,他真的做好“任人品评质疑的心理准备”了吗?

文学语言也是语言

当然《答文》说道:这“实际上忽视了楹联语言的艺术性和灵活性”。

但不容否认的是,楹联是语言的使用,也是一种语言交际,而是语言交际就得遵守语言交际的合作原则。

《答文》又说“楹联作为一种文学形式,往往运用夸张、象征等手法来表达情感和意义。‘第一州’在吴安祖笔下,更多的是一种文学性的表达”。

但不得不说的是,当李白写出“白发三千丈”“燕山雪花大如席”时,那是夸张,因为其中的“三千丈”“大如席”,“明显超越客观真实性”“不引起误解”。但“第一州”并不具有这样的属性,实难理解为夸张。

再看“衡”“繁”,则是对“其衡宇相接,则生齿之繁衍也”其中字眼的妙用。妙在何处?

首先,郭守祥先生在给王世茂先生的留言中提到:“这段文史记述,非常有力地给‘衡’‘衝’之争作了回答。”

其次,它道出了文脉逻辑。郭守祥先生说:“吴知州引用前任的这段文字,恰恰揭示了,在通京驿道津要处为平定题写‘文献名邦’,绝非一时兴起的称誉,而是对平定文脉传承的高度概括。”

对此《答文》表示赞同,只不过换成“吴安祖建科名坊,其目的不仅仅是为了纪念某一次科考成绩,更是对平定长期以来文化底蕴和教育成就的一种肯定,以及对未来发展的无限期许”。

再次,文脉传承自有逻辑。但从“承接”“传下去”可以看出“传”与“承”并不完全等价。以笔者之心度古人之腹,当吴知州写下这副楹联时,表面上是在写文化的积淀,是在写对前任的认可,但这只是联内之意。

自贾谊《吊屈原赋》后,中国文人便有一种做法,借别人的伤心掉自己的眼泪。换言之,楹联还有联外之意,那就是他要言说自己的理想和抱负及对治下生民的承诺。

《碑记》所例书证“待聘谁携席上珍,科名焜耀榜中人”,即为吴安祖为修葺嘉山书院落成时所写,可说是他对承诺的一种兑现。

文章天下事,得失寸心知。中国知识分子历来有“立德、立功、立言”之理想。从“三立”的排列顺序看,立言则是一个更高的、也是更难实现的追求。完全可以说,如果没有“科名坊”,如果没有“文献名邦”的额题及“科名焜耀无双地,冠盖衡繁第一州”的楹联,200多年后的今天,恐怕人们也不会再一次次地提起吴安祖。

说有容易说无难

《答文》质问,“‘衡繁’一词殆未见于有清一代典籍……亦未载诸文献”,为何“对此避而不谈,却‘王顾左右而言他’”。

《也蹭热点》确实没有明确说出,“衡”“繁”不是一个词,这确实是表述上的疏忽,违犯了交际的“方式原则,即要把话说得清楚明了”。在此明确表示,如果说“词”是指“可以独立运用的、最小的音义结合体”,“衡”“繁”确实不是词。

但这并不影响《也蹭热点》中得出的结论。

第一,《也蹭热点》指出“‘冲’‘繁’是两个词的并置”,而非《答文》中所说“有清一朝已经固化为词”。

《现代汉语词典》(简称《现汉》),是由著名的语言学家丁声树、吕叔湘等先生主持编写的,其权威性毋庸置疑。如果真如《答文》所言,200多年后的今天,《现汉》收录,理所应当。但事实是,直至2021年出版的《现汉》第七版,“衝繁”仍未出条,即使是“冲繁”,也未作为词条出现在2014年出版的《现汉》第六版。

第二,“衡”“繁”不是词,并不意味着“衡”“繁”的存在。《碑记》明确记载:“璧为直溯‘衡繁’所据,翻阅一九八五年重印有清光绪壬午(1882)续修《平定直隶州志》,得三例证。”其中之一是:州志卷一载,署州牧姚学瑛旧叙云:“其冠盖相望,则科第之蝉联也;其衡宇相接,则生齿之繁衍也。”此乃科名坊下联“冠盖衡繁”所由来。

更何况,截搭是概念和词语整合的一种方式,也是汉语双音节或多音节词最主要形成途径之一。如“归侨”就是“归国”和“华侨”的截搭,其中“归国”来是“回归祖国”的简称,而“华侨”则是“旅居国外的中国人”的提取。为了表达“归国华侨”这个概念,又从中截取了“归”和“侨”而构成了“归侨”。“衡繁”正是从“衡宇相接”和“生齿繁衍”中截取“衡”“繁”并接搭一起而成。

并且组合是语言得以运转的两大机制,也是最重要的机制。换言之,即使没有《碑记》所列书证,也完全可以这样的假设:只要汉语有“衡”“繁”二字,谁也无法否认“衡”“繁”并置的可能性。

“说有容易说无难”,这正是语言学研究须秉承的原则。假如退后十年,谁能想到会有“喜大普奔”这种说法?又谁能想到“香菇蓝瘦”能成为年度热词?

事实上,这条原则又何止只适用于语言学!

第三,《答文》一再坚持“冲繁”是词,且拿出董淳的《渡陇记》为证。即使所记无误,但并不意味着当代人不能基于最佳表达,对下联的第三字做出改变。山西大学的罗元贞老师,不是因为将《长征》第五句的“浪”改为“水”,而成为毛主席的一字之师吗?!

但这并不意味着我们同意《答文》所谓的“现实需求”,而实乃是“科名坊”功能使然。

平定“文献名邦”科名坊,从红砂石变成汉白玉,通京大道移至冠山,但没有人怀疑它的身份,只因它那“崇文重教”的功能仍在!正如“忒修斯之船”,即使把船上木头逐渐替换,直到所有的木头都不是原来的木头,但只要功能没变,它仍是“忒修斯之船”!

余论

平定是“文献名邦”。“衡”“衝”争议能够持续三十余年,引起众人关注,正是平定文化积淀深厚,人才济济的表现。但正如《也蹭热点》中所言,这只是个学术问题。更确切地说,就是个语言学问题,故不能离开“平定文献名邦坊”。如果离开这一主题,难免断章取义,甚至张冠李戴,实实是刻舟求剑甚至是缘木求鱼。

《也蹭热点》说:“‘我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利’,这是平定人的人文气质”。但权利的实施以遵守原则为前提。争议也是一种交际,并且一个能够正常交际的人,应该具有“理性”和“面子”,故成功的交际应遵守包括质准则、量准则、方式准则、关联准则和中国人最尊崇的礼貌准则和面子准则等在内的合作原则。

《也蹭热点》提到,既为学术问题,“用‘平定县人民政府早有定论’作为证据,不但不能终结争议,反倒给持异议者以口实”。

目前,笔者对当年知情人士进行访谈和调查,后得知:

平定县政府,就“文献名邦”科名坊楹联“衡”“衝”问题,特别组织专题论证会,经众多专家精心考察和论证,终得结论,确立为“衡”。刻碑记之。

可见,虽为政府定论,但既合学术之规范,又有责任之担当。确如“平定民俗”平台所言,实乃违犯了量准则,即“尽量用恰如其分的语言形式来表达所要表达的内容,既不要过多,也不要过少”。

搁笔沉思,AI甚嚣尘上,只需动动嘴或敲敲键盘,就能得到答案,甚至还有思考路径。那么,你我到底还能做点什么,方可保留人之为人的尊严?

作者系复旦大学博士、原山西大学教授、博士生导师,主要研究方向为功能认知语言学、汉语语法学和方言学、曾主持完成7项国家级项目,发表学术论文30余篇,出版著作2部。

延俊荣