新媒体视域下高职生生命教育现状分析

曾莉 曾波明 周诗琪

摘要:生命教育是促进学生全面发展的重要途径,对高职生群体尤为重要。本研究通过问卷调查法,对某高职学校1028名学生的生命观与生命教育现状展开调查。结果显示,高职生在生命认知与态度上展现出整体积极的特征,但在新媒体环境下,部分学生仍存在享乐主义倾向与奋斗精神弱化现象。性别、户籍、年级及家庭结构等人口学变量对生命态度与价值取向具有显著影响,尤其在新媒体使用时长与生命质量期望的负相关性中,折射出数字化时代对个体生命观的深层冲击。

关键词:高职学生;生命教育;新媒体;生命质量

生命教育自20世纪60年代在全球范围内兴起后,逐渐发展为重要的教育理念,并在21世纪对中国教育体系产生了深远影响。学术界对生命教育的界定呈现出广义与狭义的辩证统一特征。广义生命教育旨在通过社会性的教化活动培育个体树立正确的生存观、生活观及生命观,其核心目标在于引导人们尊重并理解生命的意义,积极应对人生挑战,培养对自我、他人及万物的责任感;狭义生命教育则聚焦于在学校教育系统中开展培育学生优秀生命品质的教化活动,强调让学生从小懂得如何去创造生命的价值与生活的意义,实现身心健康成长[1]。本文的研究范畴定位在狭义生命教育层面,着重通过教育活动帮助学生形成认识生命、珍爱生命、尊重生命和热爱生命的完整认知体系,从而有效提升生命质量和核心素养。

一、研究设计

(一)调查设计

本问卷是对葛向丽[2]和刘慧[3]的“师范生生命教育调查问卷”进行了修订与完善,引入李克特5级量表后编制而成。本研究采用线上问卷调查方式,共回收有效问卷1028份。通过对数据进行信度和效度检验,采用SPSS22.0软件分析表明:问卷的克隆巴赫系数(Cronbach'sα)为0.750,处于0.7至0.8的优良区间,表明问卷具有良好的内部一致性;而效度指标KMO值高达0.912,远超0.8的阈值,充分证明问卷数据非常适合信息提取和分析。综合来看,本研究问卷调查数据质量可靠,可为相关研究提供有效的实证依据。

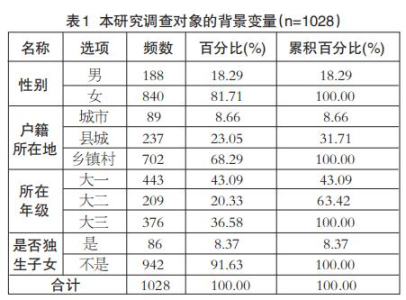

(二)调查样本基本信息

表1统计数据显示,本研究样本为1028名高职学生。从人口学特征来看,男性占比18.29%,女性占比81.71%;在户籍分布方面,城市户籍占比8.66%,县城户籍占比23.05%,乡镇村户籍占比68.29%。样本中女性占比显著高于男性,且乡镇村户籍比例明显偏高,这表明调查对象以非独生子女为主,充分体现了高职生中师范专业的典型生源特征。

二、研究的结果与分析

(一)生命认知与态度情况

1.生命认知

调查结果表明,绝大多数学生持有积极健康的生命观:其中55.25%的学生认为“生命只有一次,且行且珍惜”,35.99%的学生抱有“生命顺其自然,过好当下”的态度,这两组数据均体现了对主流价值观的高度认同。仍有6.52%的学生表现出“及时行乐”的享乐主义倾向,值得关注和引导。

针对人与自然关系的四项观点调查结果如下:“人与自然是生命共同体”这一观点获得了高达83.95%的支持率,充分体现了当代学生对人与自然和谐共生关系的普遍认同;“人是自然的统治者”这一观点仅获得1.56%的支持率,反映了学生群体对人类中心主义的明确反对态度;其余两个选项的支持率均不足8%,表明仍有少数学生对人与自然关系的认知存在片面性。

关于“生命价值衡量尺度”的问卷调查中,受访者的选择呈现出明显的分层特征:高达66.83%的学生倾向于将“奋斗和贡献”作为衡量生命价值的核心标准,而分别有17.22%、4.18%、11.77%的学生选择了“金钱和利益”“荣誉和名声”“实力和地位”作为评判标准。通过对上述多维度数据分析发现,当前高职生在生命价值认知方面已形成了较为成熟的判断体系,呈现出积极向上的价值取向。然而部分学生受到拜金主义和功利主义的影响,在践行奋斗精神和奉献精神方面存在一定偏差。

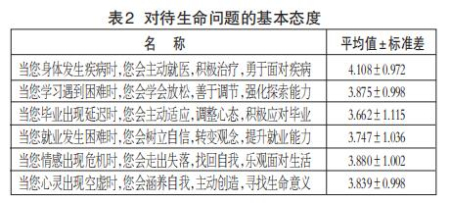

2.生命态度

研究结果表明(见表2),高职生对待生命问题的态度普遍较为积极。在“对待生命问题的基本态度”维度中,高职生的平均得分均高于3.5(满分5分),显示出其倾向于积极乐观地面对生命问题,并能够在遇到困难时及时采取有效措施应对。且在“当身体发生疾病时的应对态度”这一指标上,高职生的平均得分显著高于其他维度(M=4.108),这充分体现了高职生对自身身体健康的高度重视和积极关注。

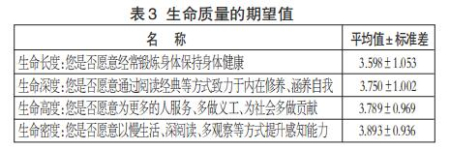

根据表3的数据,高职生在生命长度、生命深度和生命高度维度上的平均得分均显著高于3.5分(满分5分)。这表明,高职生对生命质量具有较高的追求,他们不仅期望通过多样化的生命活动来拓展生命体验的广度、深度和高度,还特别关注生命密度的提升,努力追求更健康、更美好的生活方式,充分体现了他们对生命质量的高度重视和积极期待。

3.新媒体使用情况及受影响情况

高职生在新媒体使用时长上呈现出显著特征,仅有8.95%的学生每天使用时间少于2小时,而有26.36%的学生每天使用时间超过6小时。由此可见,高职生使用新媒体的时间普遍较长。

从丧文化的影响情况来看,数据显示比较受影响的学生占24.71%,而完全受影响的学生则占2.92%。这表明新媒体对学生所产生的影响具有相当大的比重。本研究所揭示的新媒体使用时长特征,与现有文献中关于高校学生使用新媒体的情况相一致。具体而言,与吴岳衡、文兰[4]在青年大学生使用融媒体时长的相关研究结果相似,这进一步验证了本研究的可靠性。

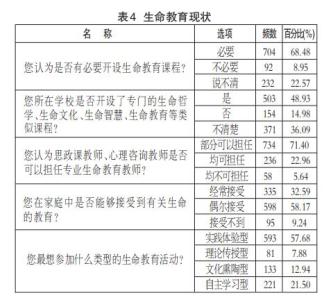

(二)生命教育课程需求与实施

从课程现状来看,研究数据表明学生对生命教育课程具有较高的期待与需求。具体而言,68.48%的学生认为有必要开设生命教育课程,充分显示出学生群体对生命教育课程的广泛关注与迫切需求。然而,学校在开设与宣传方面仍存在一定的不足,数据显示48.3%的学校已开设相关课程,但仍有36.09%的学生对课程的存在并不清楚,这表明学校在课程推广方面还有待进一步加强。

在教育形式偏好方面,实践体验型教育以57.68%的支持率居于首位,反映了学生更倾向于通过实际行动参与来获得生命教育。相比之下,理论传授型教育仅获得7.88%的支持率,显示出学生对传统课堂讲授的兴趣较低。此外,自主学习型和文化熏陶型教育分别获得21.50%和12.94%的支持率,表明学生在学习方式上呈现出多样化的需求特征。

(三)家庭与社会支持

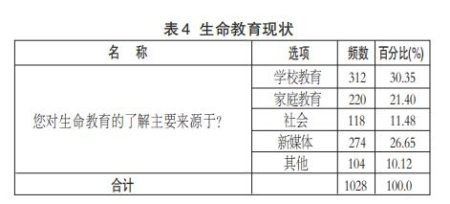

从生命教育的来源分布来看,家庭教育和学校教育是学生接受生命教育的主要渠道。表4数据显示,32.59%的学生经常在家庭中接受生命教育,但9.24%的学生几乎未接受过家庭生命教育,这表明家庭参与教育的均衡性有待提升。在信息获取渠道方面,学校教育和家庭教育分别占比30.35%和21.40%,新媒体渠道则以26.65%的比重发挥了显著作用,显示出新时代教育传播方式的变革趋势。然而,社会支持仅占11.48%,反映出社会在生命教育方面的参与和支持力度仍显薄弱。

(四)相关性分析

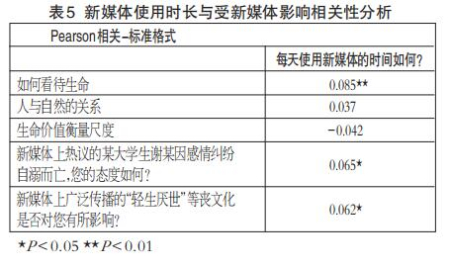

分析结果表明,高职生新媒体使用时长与如何看待生命之间存在显著的正向相关关系,相关系数值为0.085(P<0.01),这表明,高职生使用新媒体的时间越长,受新媒体传播中的享乐主义影响程度越大。新媒体使用时间长度与其负面影响之间也呈现显著正相关关系。表5具体数据结果显示,相关系数值分别为0.065(P<0.05)和0.062(P<0.05)。这进一步证明,随着新媒体使用时间的增加,高职生受新媒体的负面影响会相应增强。

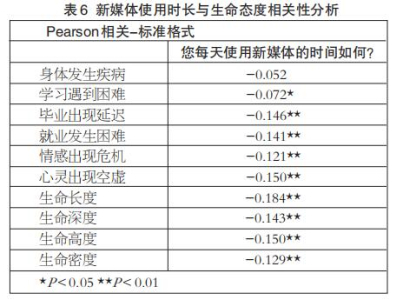

对高职生新媒体使用时长与“对待生命问题的基本态度”“生命密度”“生命长度”等十个维度的相关性分析,其中九项存在显著的负相关关系,而在“身体发生疾病”这维度则不存在相关性(见表6)。具体而言,新媒体使用时间越长的高职生,在应对学习困难、毕业延迟、就业障碍、情感危机、心灵空虚等情境时,表现出比较消极的心态和应对能力。这些学生对“生命长度”“生命深度”“生命高度”“生命密度”等方面提升生命质量的期待也显著降低,同时对健康生活方式的追求意愿也相应减弱。新媒体的过度使用可能通过某种方式对高职生的调适能力和生命质量追求产生负面影响,进而影响其整体生命质量的提升和发展潜能的挖掘。

三、研究结论

本研究的问卷结构显示,高职生的生命认知、生命态度和生命长度等方面总体上积极,能够面对生命中出现的各种困难,承担生命责任。少部分学生存在享乐主义倾向,也有极少数同学认为“生命可以轮回,期待转世”的消极态度。新媒体平台上短视频、直播、游戏等内容易给使用者形成及时性满足感,加之高职生因学习压力大、自制力不强等原因,容易出现网络成瘾、过度使用的问题。最后,家校协同存在明显薄弱环节。家庭作为生命教育的重要阵地,其参与度普遍较低,教育内容往往零散、碎片化,缺乏系统性规划。教育部门需要加强课程推广,创新教学形式,如开展情景模拟、生命体验等实践活动。同时,应着力构建学校、家庭和社会协同育人机制,实现教育合力。

基金项目:江西省高校人文社会科学研究项目“新媒体视域下高职院校实施生命教育‘四位一体’创新模式与实践研究”(项目编号:JY23226)的研究成果。

参考文献:

[1]郑晓江.生命教育[M].北京:开明出版社,2012:20-21.

[2]葛向丽.师范生生命教育研究[D].河南大学,2016.

[3]刘慧.师范生生命教育探究[D].华东师范大学,2014.

[4]吴岳衡,文兰.融媒体时代青年大学生生命教育现状及路径优化研究[J].湖北开放职业学院学报,2024,37(11):35-37.(作者单位:抚州幼儿师范高等专科学校)