毕星星:高头村终于向世人诉说了心事

不久前,我省著名作家毕星星新作《河槽人家》的新书分享会在太原举行。在现场,毕星星和读者分享了一个村庄的百年秘史。

《河槽人家》是毕星星的一部散文随笔集。作者所写的是故乡临猗县高头村的风光和人物,一个村庄的百年,从民国到当下,物事人事,被点点滴滴记录着,吃喝穿戴,婚丧嫁娶,历史文化风俗,秉笔实录,有强大的历史洪流,也有百姓天地高远的乡村田园生活。在这本书里,毕星星建构出一个文学地域“河槽”,它不同于山地丘陵,也不同于一般的平川,山西南部一条小河两岸人家的日子像一幅幅灵性生动的风情画展现在读者眼前。

毕星星笔下的高头村构建了一个新的文学地理区域形象,他希望这部“山西南路风情”能像“贾平凹的商州、沈从文的湘西、汪曾祺的高邮”,通过自己的文学构筑让“河槽”也受到人们的关注。事实上,这部作品未上市前,其中文章就已成系列发表于《随笔》《南方周末》,已经吸引摄制组前去高头村拍摄;书上市后,更有读者慕名走访高头村。

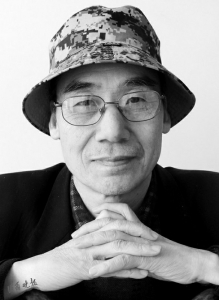

毕星星,临猗人,著有散文集、文学评论集、长篇纪实文学、长篇文化散文多种,其散文随笔集《坚锐的往事》《走过带伤的岁月》《走出岁月的阴影》,被誉为“乡村记忆三部曲”。其作品曾荣获第三届冰心散文奖,2004-2006赵树理文学奖。自2005年以来,作品每年荣登国内文学排行榜。

近日,山西晚报记者专访毕星星,他说,写这些文章的起因,来自自己所在的高头村的历史档案,那些档案存在了好几十年,“这些档案,在别人手里,是死的文字。到了我手里,那可是一个一个鲜活的人物场景”,“我记下了一地一域的历史,对于故乡,我总算留下了点什么。高头村终于向世人诉说了自己的心事,这个心事还可能流传,我觉得我做了一件好事”。

我写的是涑水河两岸的纪实文学编,就没有意思了

山西晚报:《河槽人家》这个书名很朴实,“河槽”和“河床”有什么不同?您通过这本书建构出一个文学地域“河槽”,您给读者解读一下“河槽”二字吧。

毕星星:从小我家乡的人就是这么称呼涑水河两岸的这片地方,长大后才对“河槽”有了准确的定义,也发现运城北部的汾河两岸、晋东南的沁河两岸都叫河槽。河槽就是指小河两岸地势比较低平的一条平川地带。这么个地理区域的特点就是靠河、水浇地多,这些条件造就了这块地域的其它特点,那就是有史以来它就是个富庶的地方,因此人口密集,不断有人往这里迁徙。时间久了,也形成了这里人多地少的特点,不像其它地方一年种一季粮食,这里一年得种两季,一季小麦,一季玉米。所以这里有句民谣:做的重活,吃的黑馍。之前,农民都束缚在土地上,改革开放后,为了提高生活水平,农民就离开土地谋生。在这点上说,我家乡这个河槽地域的人们成为较早的一批收入不靠土地的农民,他们在外打工做生意。

山西晚报:这样一块有特点的河槽地域,它在您笔下成为文学作品后有什么特点?

毕星星:这些年作家构建的文学地域非常多,尤其村庄多,比如梁鸿的《中国在梁庄》、杨献平的《作为故乡的南太行》、李娟的《阿勒泰的角落》等作品。《河槽人家》是一部纪实性散文集,写的是我的老家高头村,表现出的中原文化的特点比较多。我写的是涑水河两岸的纪实文学,真正的涑水见闻,书里记录的都是真人真事,人物、事件、地名、人名,在高头村都可以一一对照,编,就没有意思了。

山西晚报:写涑水河两岸的故事,但是这条滋养过您和您的故乡的河流如今已经干涸了,为这条母亲河书写时是什么心情?想为它留下些什么?

毕星星:涑水河在《水经注》里就有记载,当年我的村子也是很大的,叫武阳城,九门九关,是涑水河发洪水冲垮的。这些在村子里关帝庙的石碑上都有记载。早年的涑水河是地上河,高于地面,所以我们村的村名为“高头村”,后来才挖了河道改成地下河,这样也治理了水患。这条河贯穿了高头村祖祖辈辈的人们的人生,上世纪80年代涑水河开始断流,现在完全干了。《河槽人家》对涑水河来说是一种记录吧,让后人们知道涑水河原来有多大,我小时候它还有很多水,决口了,我就见过大人们抬着大门去堵河,也见过涑水河的河水因发水流过我的家门口。写作的时候我最希望这条河复流,现在政府也在治理,我们村涑水河两岸已经修得很好了,河岸很宽展,要是河里再有了水,就是一个村庄的再生,就是小桥流水人家的乡村,该多美啊!

山西晚报:您的写作素材来自哪里?

毕星星:近年来我创作了两个乡村系列,“乡村档案”和“乡村风景”,《河槽人家》里的文章来自这两个乡村系列,而它们又都来自我们村里的历史档案。

山西晚报:高头村还有历史档案?

毕星星:我们村的历史档案是我在2011年偶然在村主任的办公室发现的,记录了近几十年的村里的人和事,内容很多,量很大,很完整,应该是当年有工作队专门记录的。当时我就和村长说,这些有价值的资料一定要给我留下来。2013年、2014年我就参照这些档案开始集中写。

山西晚报:为什么高头村的历史记录能做得这样好?

毕星星:一般村子的确很少有这样的档案。运城这块土地的人文积淀比较深厚,对文化教育比较重视,所以村子里有修史的传统。许多村子是自发地修史,没有写村史的,也会有人自己写回忆录,记录自己家乡的人和事。

山西晚报:几十年的档案看起来应该不容易,您还把它们写成了一个个鲜活的人物和场景,是怎样做到的?

毕星星:我根据档案做好准备就去找乡亲们聊。是聊,不是采访,拉出一个采访的架势,拿个本子记,乡亲们马上就不会说话了,只会说官话、说好话。所以我要和他们聊天,说闲话。回到故乡,就是有这个好处,随时随地碰上的都是熟人。一个面孔背后,都是好几代的往事。他们的爱憎恩怨、回忆怀想,都在和我的闲话里。不知不觉我就完成了采集,回到自家关上门再自己整理,和档案对照。

我的大村子依然像个样有一种从历史上延续过来的自豪感

山西晚报:您全书都在写故乡——涑水河边的高头村的风光和人物,这个村庄的百年沧桑都在您笔下。您的村庄现在什么模样?

毕星星:高头村有史以来就是个大村,现在统计在册的还有两千八百多人。因为人多地少,年轻人在外面打工的也多,但留在外面的少,大部分还要回来。新一代的城市移民有,但少。许多人家主要靠打工收入,所以平常村子里肯定人少,逢年过节就都回来了。整个村子目前都是两层半的楼房,都是楼房,很漂亮,所以看起来也依然像个样。两层半的房子是我们这儿特有的,两层上面还有个顶子,存放东西用的。运城热啊,夏天暴晒,所以家家户户都有这么个半层。

山西晚报:热土亲情总是割舍不掉的。您在书里不仅写了高头村的点点滴滴,同时也审视了您的家乡,面对今天的时代转型,虽然高头村还有它的模样,但也是有变化的,您觉得家乡最大的变化在哪里?

毕星星:最大变化是农民不种地了,就是不种粮食了,全种了果树。

山西晚报:对这样的变化您怎么看?

毕星星:这是个历史大趋势。就比如高头村的人外出打工开熟食铺的人多,经过十几年的发展,有些人已经发展到做餐饮业、包食堂。不能打烧饼打一辈子吧?如今河槽这一带的乡村种的都是果树,发展的需要吧。

山西晚报:您还在书里多次提到过村里的关帝庙和庙里的大戏台,这处建筑对高头村好像很重要。可是它们也发生了变化,都不在了。

毕星星:高头村的关帝庙是明清时期的,是村里的标志性建筑。庙里的戏台带着个大卷棚,这种戏台在乡村很少见,因为这个卷棚能遮风挡雨,所以就可以风雨无阻地唱戏,高头村也因此有许多戏曲人才,到现在还能随时拉出人马唱几出戏。这个卷棚是我的高祖带人建的。上世纪80年代因年久失修,关帝庙和戏台都拆了,很可惜。这个建筑不仅是高头村的标志,也是精神象征。大家一说就会自豪,因为“只有咱村有这个戏台,别村哪有”。关帝庙和戏台对这个村子来说有凝聚力,见过的会说它的故事,没见过的会听它的故事,所以它是全村人的共同记忆。

山西晚报:说到唱戏,看过书后会觉得高头村人都有神奇的本领,跟上敲几回就学会锣鼓了,口传心授就会唱戏了,您的乡亲怎么这么厉害?

毕星星:大村子,人多,就会有人尖子。为什么高头村这个戏能唱成?就因为人多啊,人多就有人才,逐渐产生影响后,还有吸附功能,比如高头村的男孩子们就喜欢找会唱戏的媳妇。我们村子后来重盖了戏台,现在高头村还有自己的戏班子,这个传统一直延续下来了,有一种自发的传承,戏友们每个月都有三次活动,场场有人看。

山西晚报:家乡的土地之殇、涑水断流让您焦心;果业养家、烧饼发家让您欢喜;在外做生意的乡亲们的大微信群、有出息的人出钱回村办老年节让您欣慰……高头村真是一个让读者牵肠挂肚的地方,您的书写里五味杂陈,但文字始终透着自信,您对您这个“大村子”的自信从何而来?

毕星星:开始写的时候就觉得外村没这个历史档案,现在村子保存这个档案真是不容易,还有人研究、有人重视这个东西就更不容易了。我回村子后,村干部也多次和我谈话,他希望我给村子写村史或村志,比我年龄大的村民希望我修家谱,从村民到干部都有一种强烈的把历史接续上的愿望。高头村的村民都有一种作为这里的村民的自豪感,甚至有一种历史自豪感。我的村子历史上叫武阳城,人们出去做生意,都会挂上“武阳”的招牌,比如武阳小吃、武阳饭店,这样做就是因为有一种自豪,挂上“武阳”就气派。所以高头村就有一种从历史上延续过来的自豪感,一是村子有历史,二是村子大,这是一种摸不着看不见的精神力量。

山西晚报:的确,和现在许多离开家乡的人不一样,您书中最后一章“游走和回归”,说出无论是哪种形式的出走,最终高头村的人还是想回到家乡,高头村有这个魅力。

毕星星:是啊,这里让人骄傲,让人留恋。回归从客观上说有个户籍管理的问题,家在这里,村子又好,肯定会回来。另外,无论是哪代人,都是在高头村长大的,他外出建立的人际关系和儿时就有乡村里的人际往来,还是不一样的,老了还是愿意回到家乡人的身边。我还觉得这种回归和咱们晋商的传统有关,晋中的商人们在外做得生意再大,也要回家盖大院。

高头村能在历史上留下一笔是村子的幸运,也是我的幸运

山西晚报:是不是上了年纪会对故乡有更深的眷恋?您是多会儿离开故乡的?

毕星星:我20岁就离开家去当兵,1983年到的太原。当时到太原,村里人是不理解的,因为那时他们瞧不上太原,我们吃白面,太原吃粗粮。太原作为个大城市,它对人的影响,人们开始重视这里是上世纪80年代末、90年代初的事。我是走出故乡然后再回头认识故乡的,和一辈子没有走出运城的人还是不一样,有一个重新审视和打量故乡的过程。故乡作为一种形象在我心里也是经历了不少的变化,最后终于又回头把自己的写作定位到故乡。走过来走过去,觉得自己还是那块土地上的人,所以也下定了要表现那块土地的决心,要把这个愿望实现。

山西晚报:您希望您的“山西南路风情的高头村”能像贾平凹的商州、沈从文的湘西、汪曾祺的高邮,您打算怎样做?

毕星星:上世纪80年代初我看贾平凹写的商州,当时就觉得人家对老家能这么写,能把自己的老家写得让别人这么喜欢看,就思考过自己应该怎么写故乡。许多人和我说,要我把高头村写成名村,这个愿望和信心也是有个建立的过程的,这两年我写高头村渐渐有了回响,电视台去拍过,《河槽人家》出来后,还有读者专门去高头村参观。将来能不能真的把它做成,我只能是努力吧。但我这个作品有这么一点和沈从文他们有区别,“高邮”也罢、“湘西”也罢,都是小说,“商州”小说的成分也比较大,而我的作品是见闻、是纪实,一定是真人真事,这点我要坚持到底。再加上我们村子里有文字存留,有档案,这是我文字最坚定的支撑,也是我区别于那几个地域的一个最主要的原因,我要在这方面下工夫。

山西晚报:您见证、参与过从改革开放之初一直到今天山西文学发展的全过程,“山药蛋派”重回文坛、“晋军崛起”、山西新生代作家推出,一直到今天八零后、九零后作家群的发现与培养,您都是有功劳的。您觉不觉得许多作家都有一个共同点,就是会为家乡书写,虽然形式不同、内容不同,但目的相同,就是记录家乡,您说这是为什么?

毕星星:有人说过“一个作家其实一辈子都是在写他的故乡”,写其它东西也是受故乡影响。因为他们青少年时代在那个地方长大,它将是一种深深地植根在内心的东西,它不是你成人或者上了年纪以后能补充上的。

举个例子,前些年孝义约我写一个东西,去了后,我见个山就得问人家这个山叫什么山,见了河就得问这条河叫什么河。从那个时候起,我就下决心绝不再写外地的东西。作家能写出东西,看似写出那一个点,是因为背后有一个庞大的蕴藏,许多东西提炼出来的。写自己家的东西,不用去问那是什么山、什么河,山河里的故事多了。我要写一个人是对他家祖宗三辈都熟悉的,这样才能一笔下去,形神全出。这就是一个作家写作时离不开故乡的原因。

山西晚报:您希望《河槽人家》能为高头村留下什么?

毕星星:我出的书并不多,因为我退休前后才开始写。《河槽人家》是我最重视的一本书,也是最希望出版的一本书,是我的一个心理高度。这本书出来后,有读者和我交流过,说非常羡慕,说有这么一个村子,这个村子还有一个档案,这个村子恰巧还有这么一个作家,这个档案还恰巧落在这个作家手里,这个村子能在历史上留下一笔,留下记载,他们都觉得太幸运了。而对我来说,能做这件事也是我的幸运。

山西晚报:今后还有什么创作打算?

毕星星:继续整理档案,还准备写一部《涑水河传》。我现在是写了一段,涑水河流经运城境内的6个地方,绛县、闻喜、夏县、安邑(盐湖区)、临猗、永济,我要把这6个地方两岸有关涑水河的历史都写出来。为一条河流立传,多么有意义,又多么有意思。

山西晚报记者 白洁