那些年口泉线上的火车司机们

大同市的口泉镇是煤炭重镇,早些年口泉之名很是响亮,可以说它是大同煤的同义语和代名词。解放前中小学课本上都有口泉煤炭内容,外国地理书上没有大同却有口泉。

位于大同市南郊区(今称云冈区)20公里处的口泉镇,地处口泉峪口。1918年4月,京绥铁路局为解决所需煤炭燃料,在大同西南开工新建口泉站及口泉铁路,支线全长20.6公里,1919年9月通车。口泉铁路支线与北同蒲铁路线上的平旺站接轨,口泉站是口泉支线的终点站。其后逐渐延长至永定庄矿、白洞矿及王村矿,延长部分称为矿山线。

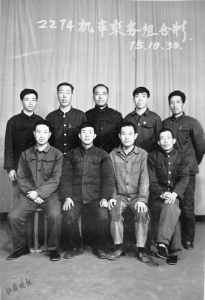

大同解放后,大同矿务局成立。先恢复生产后生活,口泉车站不单是煤炭列车编组和始发站,也成了各矿的煤炭经销部和后勤部。1951年起,大同铁路机务段新成立口泉机车队,担当起口泉支线和口泉站到王村矿(现为乔村集配站)矿山线的煤炭运输任务,曾经先后有500多名蒸汽机车司机工作在这两条铁路线上。北京、天津、上海等城市在口泉镇设办事处,代办订购煤炭,也把所在城市的轻工日用商品运过来,古老的口泉镇一时间汇聚天南海北的人和货,热闹非凡。

口泉站到口泉沟尽头的王村矿的矿山线,全长35公里余。在这一带,分布着大同矿务局所属永定庄、同家梁、白洞、四老沟、雁儿崖、红石崖、王村等国有煤矿,另有杏儿沟、胡家湾、魏家沟等地方国营的十几个大大小小的煤矿。

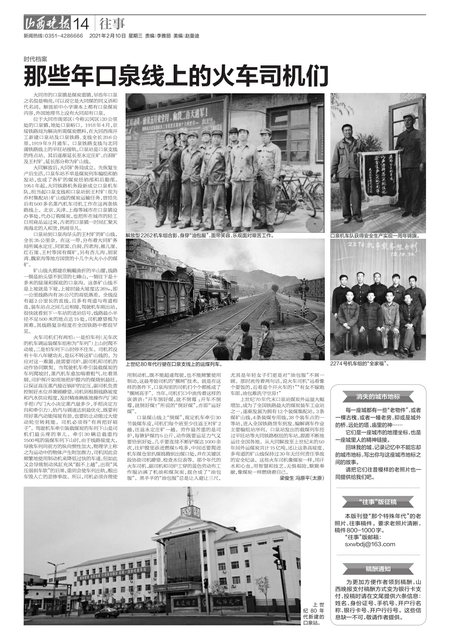

矿山线大都建在蜿蜒曲折的半山腰,线路一侧是抬头望不到顶的七峰山,一侧往下是十多米的陡崖和探底的口泉沟。这条矿山线不是上坡就是下坡,上坡时最大坡度达26‰,即一公里线路内有26公尺的高低落差。全线没有超2公里长的直线,且多有弯道与弯道相连,装车站点之间几近相接,驾驶机车刚出站,很快就看到下一车站的进站信号,线路最小半径不足500米的地点达15处,司机瞭望极为困难,其线路复杂程度在全国铁路中都很罕见。

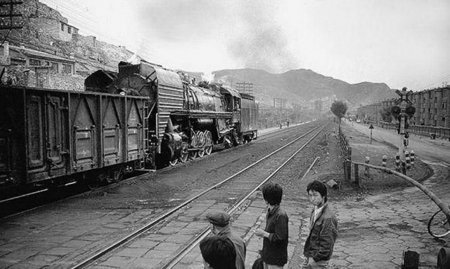

火车司机们有两怕:一是怕车列(无车次的机车调运装煤车组称为“车列”)上山时爬不动坡,二是怕车列下山时停不住车。司机若没有十年八年硬功夫,是玩不转这矿山线的。为应对这一难题,就需要司炉、副司机和司机的动作协同默契。当驾驶机车牵引装载煤炭的车列爬坡时,蒸汽机车愈加喘着粗气、吐着黑烟,司炉挥汗如雨地把炉膛内的煤烧到最旺,以保证高压蒸汽接近锅炉的定压,副司机负责控制好水位并兼顾瞭望,司机则根据线路坡度和汽水供应程度,及时精准熟练地操作汽门和手把(汽门大小决定蒸汽量多少,手把决定方向和牵引力),给汽与调速达到最优化,既要利用好蒸汽动能闯坡有劲,也要防止动能过大使动轮空转耗能。司机必须得“有两把好刷子”。驾驶机车牵引装载煤炭的车列下山是司机们最头疼的事儿。牵引30辆总载重约1500吨的装煤车列下山时,由于线路坡度大,导致车列向前方的纵向惯性加大,物理学上称之为运动中的物体产生附加推力,司机因此会频繁地使用制动机来降低过快的车速,但如此又会导致制动风缸充风“跟不上趟”,出现“风压弱刹车软”的后果,重则会使车列出轨,酿出车毁人亡的悲惨事故。所以,司机必须合理使用制动机,既不能超速驾驶,也不能频繁使用制动,这最考验司机的“撂闸”技术。就是在这样的条件下,口泉沟里的司机们个个都练成了“撂闸高手”。当年,司机们口中流传着这样的诙谐语:“开车倒好煤,就不倒霉;开车不倒霉,就倒好煤!”所说的“倒好煤”,亦即“运好煤”。

口泉煤山线上“倒煤”,规定机车牵引30节装煤车皮,司机们每个班至少往返王村矿2趟,往返永定庄矿一趟。劳作最苦重的是司炉,每锹铲煤约5公斤,动作既要运足力气又要恰到好处,几乎要连续不断铲煤达1000余次,往炉膛里添进燃煤5吨多,中间还要爬进机车煤仓里扒煤捣腾到出煤口处,并在关键区段协助司机瞭望、检查水位表等。那个年代的火车司机、副司机和司炉工穿的蓝色劳动布工作服沾满了机油和煤灰面,混合成了“油包服”。黑乎乎的“油包服”总是让人避让三尺,尤其是年轻女子们更是对“油包服”不屑一顾。那时流传着两句话,说火车司机“远看像个要饭的,近看是个开火车的!”“有女不嫁跑车郎,油包难洗守空房!”

上世纪70年代末口泉站煤炭外运量大幅增加,成为了全国铁路最大的煤炭装车工业站之一,逐渐发展为拥有12个装煤集配站,3条煤矿山线,4条装煤专用线,38个装车点的一等站,进入全国铁路货车到发、编解调车作业主要编组站序列。口泉站发出的载煤列车经过平旺站等大同铁路枢纽的车站,源源不断地运往全国各地。从大同解放至上世纪末的50年间外运煤炭共计15亿吨,还让这条高坡度、多弯道的矿山线保持过30年无任何责任事故的安全纪录。这些火车司机像煤炭一样,用汗水和心血,用智慧和技艺,无惧艰险,默默奉献,像煤炭一样燃烧着自己。

梁俊生 冯原平(太原)