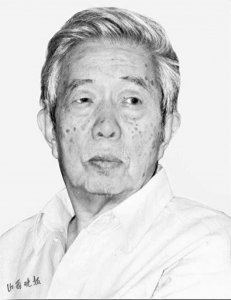

书法篆刻大家林鹏先生逝世

山西晚报讯(记者 白洁)2021年2月21日下午四时,书法篆刻大家林鹏先生,于老家河北易县南管头村辞世,享年94岁。

林鹏,字翮凤,号蒙斋、夏屋山等。1928年2月出生,山西省书法家协会名誉主席,太原师范学院名誉教授、山西师范大学书画文化研究所顾问。

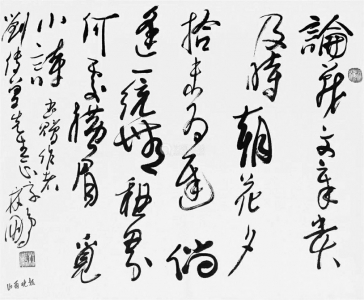

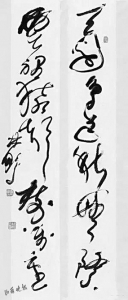

林鹏先生1941年参加革命,历经抗日战争、解放战争、抗美援朝,曾任解放军六十五军报社代理主编。历任山西省人事局秘书、陕西省革委业务组政办室干部组长、山西省轻工厅科技处处长、人事劳资处处长。曾任中国书法家协会山西分会主席,中国书法家协会理事、创作评审委员会委员。在书法界有“南有林散之,北有林鹏”之称。林鹏以草闻名于世,擅大草,遒劲豪迈、气势磅礴。出版著作有《丹崖书论》《蒙斋读书记》《林鹏书法》《蒙斋印话》《中国书法全集·傅山卷》及长篇历史小说《咸阳宫》等。

林鹏先生阐述书法本源

●书法的本源是汉字,是汉字所代表的中国古代的学术文化,以及它们对现实生活的意义。它也是一种态度、一种反思、一种认识形式,只不过同别的艺术门类相比,书法显得更传统、更特殊、更曲折隐晦一些罢了。书法是传统的艺术,并且是独特的艺术,传统性和独特性,正是它的生命所在,也是它的价值所在。

●有人说,书法迟早是要消亡的,毛笔和汉字的时代,已经无可挽回地过去了。毛笔写字的书法,其关键是执笔法,而执笔法的基础是筷子。毛笔到处都有,单钩法(笔管前面只有一个食指)各个民族都会。只有双钩法,笔管前有两个指头,食指和中指,才能使笔管直立起来。只有使用筷子的民族,才有双钩法。只要汉字和筷子存在一天,书法是不会消亡的。

●古代那些书法名家,大多都是古典学术的研究家,不论他们有没有学术著作流传下来。古典学术是他们的根基,这是不可否认的。所以在反复临习,临来临去仍不能提高时,《履园丛话》就劝人们去钻研先秦的典籍,诸子众经,包括金石文字。这是书法艺术的源头,人们到那里去吸收营养。

●《履园丛话》的作者钱泳,劝人们在临池没有进展时,去读诸子众经,指出这是书法艺术的源泉。他是诚实的,至少不是故弄玄虚。现在值得庆幸的是这些典籍还在,没有被毁掉。八十年代以来该出版的都出版了,包括各种古籍和各种碑帖。更值得庆幸的是,书法还在,它没有被淹没,也没有被淘汰。它是不是“非常高超”,我不知道,但是它是值得赞颂的,就像所有具有顽强的生命力的东西都值得我们赞颂一样。

●书法在发展中,在自己的历史长河中,丢掉了什么,得到了什么呢?它丢掉了古人对汉字的热爱和尊敬、对汉字的优美的体验、对汉字的韵味的追求,一句话,丢掉了汉字的典雅的美,得到了时兴的,不断变换的世俗的美。庄严而雄伟的、幽雅而恬静的东西没有了,剩下的只是红火热闹的令人烦躁不安的东西。

●汉字里面溢漾着的、自古就有的那种韵致,那种风采,那种天然的美德,一点一点地丢掉了。在字形(或说字体、体势)上下过功夫的书家,他绝不修改字形。他总是极力尊重这个字原有的风致,极力追求它固有的美德,所以反而看不出他在字形上下过什么功夫。反之,在字形上舍不得下功夫的书家,为了追求脱离汉字的所谓形式美,他总是想方设法修改汉字固有的字形,使之符合自己的完全是主观想象的美的形式。这种字形中没有汉字原有的美,所以观者只觉得新奇,不觉得美。因为没有传统,不尊重传统,也就是不尊重本民族的历史以及文化的本源。这就产生抵触,抵触变成烦躁。观者的烦躁走向厌恶,作者的烦躁走向狂怪,久而久之,都走向浅薄。所以说,无论真草隶篆,字形原有的韵致,虽然也是人创造的,却是历史的形成的,它是书法的根本,它维系着一切,一切的一切。它就像母亲的面容,我们没有权力改变它,也没有能力改变它,根本也用不着改变它。

●在书法上尤其需要为艺术而艺术的精神,这就是玩,玩书法,把书法当做游戏。“志于道,游于艺。”(《论语》)游戏其间,乐在其中,乐此不疲,庄子所谓“游于无穷”。

●书法也是有历史的。在山泉水清,出山泉水浊。我们尚有一线希望,沿着书法历史,溯本求源,去寻找那清澈的泉水,是会找得到的。其实,从前著名的书家们,都是这么做的。就像王铎、傅山一样,他们找到了山间的清泉,具体说就是二王,于是就在那里生根发芽,终于开出了他们那个时代的花,无可比拟的、后人莫可企及的花。

●理论总是讲究什么框架、构架、构想、体系等等,再加上许多的新名词。有现成的名词,他们不用,总要创许多新而又新的名词。英文的单词已经积累到六十四万之多了,若要使汉语中也有如此多的相对应的单词,那可太难为人了……欧美没有书法艺术,欧美人对书法艺术不甚了了。一定要用外国的银叉子,来喝中国的稀饭,也不过就是图个红火热闹罢了。外国的各种理论,包括美学上文艺学上的各种主义,都无法解释或指导中国的书法艺术。简单说,绠短汲深,无可奈何。

●中国有中国式的理论。中国的理论简单明了,简单到有点玄妙,明了到都是一些大白话。理论家们不大理会这些土里土气的东西。外国人在美学上的那些细碎的概念、烦琐的推理,那种故弄玄虚而没有实际内容的东西,倒是很富有迷惑性,只可惜,无补于中国的书法实践。中国古人讲究气。气是什么?外国人把它翻译成空气,这就相差得太远了。然而,气是存在的。书家说书法中有气,或叫做中气。生气、灵气、血气、气韵生动、气概非凡、气象万千、大气磅礴、气吞山河等等,等等,都不是空气。它是什么,一下子很难说清。但是,它是看得见的,在书法鉴赏中是可以感知的。书法作品中有清气,有浊气,清浊之间,分别极大,一见之下便可感知。清气令人喜悦和振奋,浊气令人沮丧和压抑。这是人的气质造成的。解决这个问题,必须改变人的气质。

●一个当今中国的书法家,他应该深通中国的古典文化,并且在书法上也应该不停地向后看,也就是溯本求源。

(本文发表于《书法》,原题为《书法的本源》)

记者手记

惋惜一位真性情的人

山西文化界有“三晋三贤”之说,姚奠中、张颔、林鹏,都是文化大家,都以书法闻名。

2013年,姚奠中先生去世,享年101岁;2017年,张颔先生去世,享年97岁。2021年春节刚过,94岁的林鹏先生魂归道山。

三位老先生道德文章彪炳于世,又是难得高寿,传统的说法,足可称为“功德圆满”。但作为一个记者尤其是山西的文化记者,心内却百感交集,些许悲伤,些许无奈,更多的却是失落——能够撑起山西文化界底气的老先生,终究是又少了一位。

我是晚辈后生,事实上和几位老先生没有什么交往,更没有福气亲聆几位老先生教诲,只是因为工作性质的关系,有过数面之缘而已。如林鹏先生,除了在一些连话也搭不上的文化场合,也就是好多年前,因为傅山《丹凤阁帖》真伪的问题,有过半日的采访。依稀记得,林先生家里很普通,他自己也并没有我想象中的“大师范”,也就是一位有文化的、普通的、和气的老人家。只是说到外省的《丹凤阁帖》是赝品而居然流播于世,省内的真作反而蒙尘,这才显得有些激动。

仅此而已。对这样的老先生,我十分尊崇,于是就常常躲开,总想着等自己才能再高一些,再深入了解一些,做采访才不露怯,然而没有这样的机会了。

看过一些和林先生有深交的人写的文章,从中可以想见林先生的音容。他是个真性情的人,无论他的狷狂、耿直、旷达,或者一些童真,都从这真性情而来,大概他的草书写成那样,有了那么高的成就,根本上也是因为那真性情。而竟然没有被人生的沉浮蹉跌泯灭了一丝一毫,这才最难得的。进一步说,因为有了那样的真性情,那么沉浮蹉跌自然不能避免。

林先生总结自己,有过一首打油诗,“吊儿郎当小八路,自由散漫一书生。命中注定三不死,胡说八道老来风。”广为流传,但这是戏言,我现在反倒希望林先生没有写过这样的诗,这有碍我们真正了解林先生,了解林先生的思想和成就。

我常常说,把姚奠中、张颔、林鹏三位老先生看成书法家,那是看轻了他们。根本上说,书法只不过是他们在学养、经历、性格之下自然而然产生的那么一点毫末技艺,但现在,斯人已逝,思想学术之高深再不得闻,虽有著述,于其所有,也是一鳞半爪,又恐怕被时光湮没,倒是书法,是能够传世的,至少,能卖得上价钱,大家就会珍视很多——不知道,这算是幸运还是不幸?

人生自古谁无死,死后元知万事空。但像林先生这样的人去世,还是令人痛惜。无关他的书法,无关他的思想,但我们都知道,真性情有多宝贵,而何时再出现这样一位真性情的人,我们又会如何对待他,这都是无法预知的。

山西晚报记者 李遇