又是一年清明时

□心泉

又是一年清明时,汾河谷地又到草长燕飞、梨花吐蕾的时节。清明时,我们又可以聚精会神地想一回我们已逝的亲人,又可以在或晴或雨的田野里,为他们添一把土,修葺一下那简单矮小的冥居之地。

我们家里,爷爷奶奶仙逝早,爷爷离世时我还没有出生。十几年前,城里的一次宴会上,我遇到一位老先生,席间谈起祁县有名的糕点铺“是盛楼”,提到“是盛楼”的老人手时,我问他认不认得我的爷爷——大掌柜渠毓瑞。老先生很高兴地说:“哦,当然认得,是我龙哥啊。”这是爷爷在家人以外唯一一次在我面前被人提及,算是爷爷经商生涯在祁县县城的惊鸿一瞥。那位老先生现在好像也已经作古了,爷爷去世已有五十多年了,当时算是高寿,遇到能叫一声“龙哥”的人,自然也是高寿。“大掌柜”家的小康生活,随着爷爷的去世戛然而止!

逝去的最直系的亲人,是我的父亲。父亲在虚岁53岁时病逝,斗转星移,已经27年。今天,未曾谋面的8个孙辈中,有二十多岁的大姑娘、小伙子,也有活泼可爱的三四岁幼童,孩子们在茁壮地成长。大半辈子辛辛苦苦养育我们、连最后看病求医也没有出过远门的父亲,该在天堂安心了吧?

我总在想,清明时节,一个宗族的一大家人,一起上坟扫墓,一起聊聊先人,是一种不可替代的文化传承,先人的修为因血脉的力量不可阻挡地往后延续。在自家的祖坟里相逢的每个族人,都能体会到那种割舍不断的血脉亲情,这种感觉在清明时节尤为亲切且鲜明。

怎么描述父亲呢?普普通通、勤勤恳恳,坚强而乐观,勤快且有担当。在生活重压下活了53年就劳作了40年,也曾艰难奋斗过,也曾幸福相守过,却在刚刚看到幸福生活的曙光时英年早逝。

父亲的脚有小小的残疾,那是因为父亲刚刚出生时,奶奶不小心跪到婴儿的脚面上导致的骨折。从此后,父亲一只脚的脚掌就一直以脱臼的样子长到了成年。这一只残脚陪伴了父亲一生,使得父亲走路时有不明显的颠簸,但不细看感觉不出来,也不妨碍父亲成为他那个年龄段人群里的大力士。

由于父亲为人实诚,当时农业社里为牲口切草,秋收季节打场,扛着180斤的大麻袋上房晒粮食等诸多费力辛劳的场合,父亲都是生产队首选人物之一。直到现在,提起父亲,现已70多岁的他的同龄人还津津乐道:你父亲,脚踩着倒扣的大瓮,一个人一杆铁耙,五间房的抹房泥,一上午就全甩上房顶了,那是彪悍的年轻人也不可企及的成绩;装满粮食的200斤麻袋,在不用外人辅助的情况下,一哈腰,膝盖垫一下就扛上肩了,还要单手扶梯扛到房顶上,摊平晒干直到颗粒归仓。

有力气还实诚的父亲,在上世纪七十年代初就和村里的伙伴们用换工的方式,早早盖起了五间平房,我们一家人从此摆脱了四面漏风的老院子,住进了宽敞、明亮,能遮风避雨的新堂屋,这在当年的同龄人中,也是一段美谈。房子是土坯房,土坯是父亲利用工余时间、起早赶晚,甩着汗珠子一锤一锤夯瓷实打出来的。晒干的土坯整整齐齐码好,垛在院中的场地上,像城墙,温暖而厚实。

在父亲用汗水和心血建成的温暖的家中,父母亲先后共住了45年,养大了我们五个儿女。至今犹记得,当时家里麦秸泥抹的墙上,最好的糊墙纸是我们姐弟上学获得的奖状。直到上世纪八十年代,父亲才有精力和能力把五间房的泥墙粉刷一新。2000年左右,随着邻居陆续起房盖屋,周围房基越起越高。到2010年代,40多年的老屋基本成为半地下室,常年潮湿,雨大了就倒灌,已是难以居住。我们五个做儿女的统一意见,决定推倒重建,给母亲一个安稳舒适的养老环境。于是大家有力出力、有钱出钱,到2017年一排崭新的西式平房建成,窗明几净,温暖舒适,人见人夸,也算是我们对远在天堂的父亲交的一份答卷吧,这是后话。

父亲是读书的好料,可惜生不逢时。父亲小时候,大伯被抓丁,后靠着在国民党军队里装疯卖傻才安全返乡;二伯抓丁当兵后挂了彩,辗转送回来时已经丢了性命;四叔还小。于是父亲上学便断断续续,遇到地里农活忙就得先停下学业干农活。虽是隔三差五去学堂,父亲也是好学生,但就这样三天打鱼两天晒网式的学业生涯,也还是没能长久。12岁时,父亲还是不得不永远离开了学校,正式挑起了养家的重担。

“是盛楼”在解放初还是招学徒的,按照旧时商号选用人的标准,父亲符合当时当学徒的条件,就去了“是盛楼”学习做糕点。我听父亲讲过,当时“是盛楼”里做“三油三糖”的点心,老师傅边做点心边念叨:“三油三糖做点心,造孽了”。当时的国家困苦不堪,温饱都是问题,如此用料对于老百姓确实有点夸张了。当时学徒待遇低,每月工资两三块钱,实在不能养家。父亲就外出打工,下过煤矿,干过土工,后来辗转到了孝义上班,再后来因为家里确实需要精壮劳动力,爸爸便把工作让给了四叔,自己回乡务农,从此一辈子成为一个勤勤恳恳的农民。

父亲虽然读书少,但是明事理,干活不惜力,和人打交道不怕吃亏,加上会讲道理,家里家外自然有了好口碑,因此我们家族乱七八糟的事往往都找他处理。姑姑家儿子们闹纠纷了,他去劝说;姨姨家地里没人干活了,他去劳作;苦命的三姑远嫁他乡,生活紧张了,他硬是把自己家紧张的生活费给三姑。我还记得,母亲因为家里仅有的钱被爸爸给了三姑而在夜里抱怨哭泣,那时我们家也是吃不饱的岁月啊。

后来,包产到户了,粮食有了,能吃饱肚子了,但我们上学开始花钱了。于是父亲借钱开始养牛,人家担心还不起,起初答应借,临了又改口,求人气短,遇到这种情况父母也只得忍气吞声。好在还是好心人多,加上父亲人缘好,虽艰难还是凑足了买牛需要的费用。结果第一头就买了个不下崽的,赔钱卖了,又借贷买了奶牛。苍天不负有心人,牛喂得越来越好,我们的学费、生活费都有了着落。最后,一头牛变成了两头,两头变成了三头,父母亲笑着说是奶牛供我们上的学。哪里是奶牛供的?戏言而已,却有无限心酸在里面。

喂奶牛的那些年里,父母一天睡觉时间常常不超5小时,最多的时候每天要挤四次牛奶。三九天寒风呼啸的雪天里,还要用自行车驮着装满牛奶的桶去邻村卖奶。收牛奶的贩子常常要刁难人,说牛奶不是稠了就是稀了。到了大夏天,刚刚挤出的奶,奶贩子就说奶馊了,扣量折价各种招数层出不穷,更让人忍无可忍的是找各种理由不给奶钱。父母亲急得到处求爷爷告奶奶,受尽窝囊气想尽办法才能要回点钱,而那些钱握到手里还没暖和了,一转身又给我们交了学费、生活费,或是支应了各种开支,家里又是紧紧巴巴。

这样的日子虽艰难,但一家人在一起,和和美美的也算幸福。苦中作乐的日子到了1991年被彻底打乱,那年家里喂着一头脾气特别大但出奶量高的奶牛,只服父亲管,别人来到近前,牛会用犄角攻击你。一天挤奶时父亲觉得肚子痛,实际他腹痛已经十多年了,多数时候能忍就忍,那天实在到了无法忍受的地步。我陪着父亲到县城西街的人民医院检查,亲眼看见胃镜检查那黑色的粗管子插进他的胃里,父亲难受异常。检查结果不太好,医生说怕有癌细胞,后做了切片,但是后来又说没有。这样来来回回折腾了好几次误了时机,过了好几个月到省城检查时,病灶已经扩散了。

当时姐姐已经大学毕业上班了,我也到太原上了税校。知道情况后龙海表哥积极帮忙,托人找关系安排父亲去了三院检查,结果连检查带做手术,在医院一下就住了20多天。这好像是我们记忆中父亲唯一一次较长时间离开家,当时怕母亲担心,父亲住院做手术的事一直没告诉她。那时父亲曾半开玩笑说:一辈子没闻过医院的味道,结果一去就到了三院(肿瘤医院)。姐姐那时告父亲说:别的医院不认识人,就这里我龙海哥还认得个文水的大夫,很有名,手术做得好。这话现在想来,不知父亲当时是否相信。

父亲做手术时,四叔请假来帮忙,我和姐姐昼夜倒班伺候着。那时候,虽然父亲身上的伤口从前胸开到背后,大得吓人,但从未见父亲皱过眉头喊过疼痛。至今还能想起父亲在病房里和病友们谈笑风生的样子。那时候的父亲50岁出头,人又白净,瘦瘦的,虽有疾病缠身,但也感觉非常精神整洁,同病房的人说父亲看上去也就40岁出头的年青人。用姑表哥的话说:三舅就是病在床上,也是一只病虎;大舅就是立在地上,也是一只绵羊。

父亲住院那些天,不知道母亲是如何在家里料理那头虽出奶多但不驯服的奶牛的。在纪贞姐夫的帮助下我们把父亲从太原接回家,那时天刚擦黑,下车后我们陪着父亲从房子背后的窄巷里往家走。刚刚大病出院的父亲,脚步声并不是很有力,但那头奶牛隔着院子还是听见了,突然就“哞哞”地吼个不停,就像我家会撒娇的拉布拉多犬一样,不停地吼,不停地吼……是思念,是埋怨,还是兴奋,不得而知,也许兼而有之吧。

手术后回家,父亲精力好了那么几个月,如抽丝般,慢慢地气力一日不如一日。精神略好的时候,父亲继续挤奶,每天还捎一瓶给四叔,父亲对他兄弟姐妹们的关心帮助一直到他卧床为止。手术没能解决父亲身上的病痛,眼看着父亲日比一日的消瘦,最后终于什么活也干不动了,没办法,父亲只好忍痛把那头奶性很好的牛也卖了。

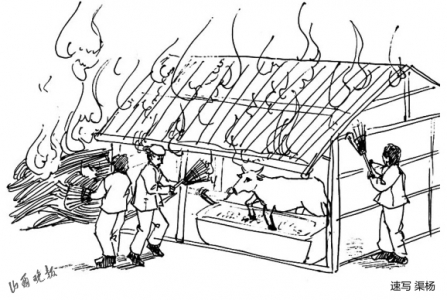

1993年过春节的时候,隔壁邻居家的孩子玩鞭炮点着了自家的牛圈,父亲头上包了一条毛巾还冲出去帮助灭火。我记得那天西北方的夜空,出现了由小到大的巨大彩色光晕的异象。开春时节,躺在炕上的父亲让堂哥帮助我们把院子里的夯土墙推倒,建成了结实的砖墙,他用尽生命中最后的一丝力气送给至亲最好的安全保障。再后来父亲越来越消瘦,无法下咽的痛苦折磨着他,直到生命的最后一刻。

父亲去世后,我记得拄着拐杖的大伯跪在灵前喊着父亲的乳名号哭,以前我一直以为他是个感情淡薄的长者,现在想来他们的兄弟情深,应该也有我们做儿女的不了解的一面吧。

三年间为父亲祭扫的时节里,每次出门时母亲都会在家哭泣,那凄凉的哭声今天想来依旧让人痛彻心扉。三年间,我终于开始接受独立应对生活。三年间,我终于慢慢能从容地听别人讲父亲两个字。三年后,终于母亲不再痛哭失声……我突然领悟,在中国人的习俗中,三周年,真是一个了不起的设计,从一开始的每周一次的“七”,到百天祭奠,到清明“安心”,到头周年、二周年、三周年,时间一次次地拉长,思念亲人的痛处一点点减轻,也唯有时间才是抚平人们心中伤痛的良药吧。

三年以后,曾经有一段时间,我每年总有一次梦到父亲回家,过两天告诉妈妈和姐姐,她们才告诉我说做梦那天正是父亲的生日。我是一个不关心生日的人,以前确实没记住过父亲的生日,如此神奇的梦连着梦了好几年,至此,父亲的生日如同他曾经和我们在一起的日子让人刻骨铭心。后来父亲入梦的机会越来越少了,即使梦到,也是最后临终时骨瘦如柴的样子。直到十多年以后的一个夏夜,梦中的我们在屋里,看见父亲穿着干净整洁的蓝色衣服,院子里阳光明媚,他手搭凉棚,隔着玻璃窗笑吟吟地往屋内张望,身材壮硕,脸色光鲜。终于梦见健壮快乐的父亲,我如释重负。

我相信,一定有一个充满慈爱圣灵的天堂,父亲身在其中,安详而幸福。他那慈爱的目光注视着亲人,如清明时节晴朗天空上倾斜而下的天光。