长治市特殊教育学校教师张凤凯:

23年奉献 事无巨细呵护孩子们前行

“我从事特教,不是抱着多么崇高的理想,也没有多么无私奉献的精神。与特教结缘只能算是生命中的一次偶然而又漫长的相遇。面对这误入凡尘的天使们,与他们朝夕相处,教给他们知识,传授给他们技能,交给他们做人的道理,解决他们的困惑。点点滴滴,都是我生命中最美好的记忆。”9月8日,在长治市特殊教育学校,省级教学能手、优秀班主任张凤凯接受山西晚报记者采访时这样说。

下定决心让孩子们开口说话

1998年,张凤凯来到长治市特殊教育学校就职,眼前是一群有口说不出、有耳听不到的残障儿童,一时间她感到无比的失落与茫然。然而,当她看到孩子们充满渴望的眼神与怯弱无助的状态,又感到针刺般的心痛。她暗下决心,一定要让他们走出阴霾,一定要让他们开口说话,哪怕是发出一声简单的“a”,哪怕是含糊不清地说一声“老师好”。

为了尽快进入残障儿童的世界,张凤凯申请先当一年的生活老师,负责管理学生们的日常生活,与学生同吃同住,细心观察学生们的特性,了解他们的致残原因,洞察他们的情绪变化。每天早上6点她与学生一起晨跑,之后负责他们排队打饭,闲暇时她就自学手语。学生们上课,张凤凯就随班听老教师上课,学习特教的教学方法,很快她实现了角色的转换,登上了期盼已久的三尺讲台。一年后,张老师如愿以偿成为17个聋哑孩子的班主任兼语文老师。

要让学生们开口说话,得先从学拼音开始,张凤凯让孩子们看着卡片上的字母,自己先范读,然后一个一个地教,她将孩子的手放在自己的喉结上,让学生体会气流通过喉结的震动来模仿发音,碰到难学的音节,她就用手比作舌头,一遍遍不厌其烦地比划着教。功夫不负有心人,孩子们终于能够借助简单的发音或手语跟外界交流,终于能用粗壮的声音说出“老师好”。那一刻,张凤凯觉得自己所有的努力和付出都是值得的。

课改路上的探索与创新,是张凤凯课堂教学的鲜明特色。一堂语文课,有时变成科学实践课,有时变成心灵交流课,有时又是小剧场,甚至还成了舞蹈世界。对孩子们来说,开口说话已很不易,语序错乱、缺字少词也是常有的事,能理解古诗更是难上加难。在学习古诗《锄禾》时,为了让学生体会古诗的韵律,她用打节拍的方式让学生去体悟:锄禾/日当午,汗滴/禾下土。然后再逐字逐句地讲解,可学生们还是一脸茫然。于是,张凤凯就现场把古诗编成舞蹈,让学生们跟着她跳起来,每一个不同动作都代表不同的句意,这样赋予古诗“生命”和动感,让学生终于直观体悟了“锄禾”在说什么。

学生实习期间她驻厂指导

张凤凯任教以来,一直担任班主任,到今年她已送走两届毕业生。特教班主任工作是一项非常繁重、细致的活儿,学生的生活、生理、心理、德育、智育,各个方面都要加以关照、事无巨细、不分昼夜,随时有事随时解决,对于这种生活状态,特校的所有班主任早已习以为常。

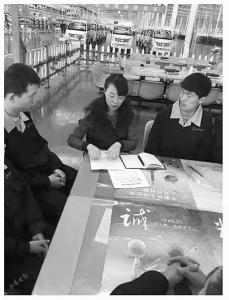

学生实习期间,在山西成功集团成功汽车有限公司和潞锦工贸公司总能看见她忙碌的身影。为了帮助学生尽快进行角色转换,熟练掌握工作技能,张凤凯驻厂指导的那段时间,既要担任学生们工作交流中的手语“翻译官”,还要做他们生活中的“管理员”。与学生同吃同住,一起上下班打卡,每天来回忙碌在各个车间,一直穿梭在各条生产线,张凤凯老师用满腔热情帮助学生实现人生价值,帮们他们创造属于自己的明天。

目前通过企业考核留厂的学生,在工作中严于律己、踏实肯干,得到了同事的肯定和领导的好评,许多学生被公司评为年度“优秀员工”“先进个人”;往届毕业生秦志茂被选入工种难度大的“焊装组”,牛杰被选为部长助理。学生们成长的背后离不开张老师的鼓励与支持,张凤凯常常对学生们说:“不能听,就用心去沟通世界。年轻人要时刻充满朝气、精神抖擞地迎接每一天,不要因为自己的残疾而低下高贵的头颅,只要努力,一样可以迎来别人艳羡的目光!”

山西晚报记者 张文举