泽州下町遗址考古发掘现场举行公众开放日活动

上百人来“探秘” 近距离感受文保魅力

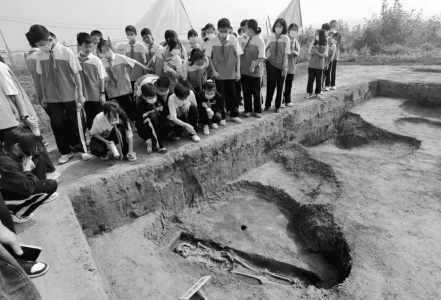

山西晚报讯(记者 李吉毅)9月11日,泽州下町遗址考古发掘现场公众开放日活动在晋城市泽州县周村镇下町村考古现场举行,吸引了上百人前来考古现场“探秘”。

“弘扬中华文明,讲好晋城故事——泽州下町遗址考古发掘现场公众开放日活动”,是由山西省考古研究院、晋城市文物局主办,晋城市文物保护研究中心、泽州县文化和旅游局承办的。此次活动旨在让更广泛的大众了解考古工作的真实面貌,近距离感受考古和文物保护的魅力,激发对文物工作的兴趣和热情,提高对文化遗产的关注程度。

下町遗址位于晋城市泽州县周村镇下町村西南部,地处三面环沟、一面与乡村为邻的环壕台地上。此次发掘是为配合晋阳高速改扩建工程而进行的一次抢救性考古发掘。在考古发掘现场,山西省考古研究院二级研究员薛新明、田建文,副研究员赵辉,山西省考古研究院副研究员、泽州下町遗址考古发掘领队武俊华等专家与前来的山西省各界文博工作者爱好者、晋城市文物保护研究中心“雨露工程”的孩子们以及下町村村民代表等上百人进行了讲解互动。

据武俊华介绍,下町遗址发掘面积为2000平方米,清理发掘灰坑120余个、陶窑2座、竖穴土坑墓5座、瓮罐葬1座、房址1座。时代涵盖仰韶、龙山、二里头、东周等多个时期,其中龙山—二里头时期的堆积最为丰富。目前,下町遗址已发掘了约80%的面积,出土器物有多种类型,历史遗存丰富,是晋城推进大型基本建设考古工作的典范,也是晋城历史上第二次发掘史前时期遗址,对研究中华文明起源和早期发展具有重要研究价值。

现场

考古专家耐心讲解 孩子们学到不少专业知识

1997年12月25日,全长36公里的晋阳高速公路建成通车,是晋城境内的首条高速公路。当年修建这条高速时,并不知晓附近有一座史前人类文化遗址的存在。2009年,在全国第三次文物普查工作中,这处距今4000多年的“下町遗址”被发现。

多年来,随着经济社会的快速发展,晋阳高速公路已不适应当前交通发展的需要,沿线的企业和居民急需有更畅通的交通出行,及早完成这条高速公路的改扩建迫在眉睫。2021年3月15日,晋阳高速公路改扩建工程启动,这是山西省第一条“四改八”高速公路,为省、市级重点工程项目。2021年6月,为配合晋阳高速改扩建项目的进行,省考古研究院考古队进驻下町村开始进行发掘工作。

下町遗址出土文物较为丰富,包括陶器、石器、骨器、兽骨等。陶器数量最多,器类有盆、罐、瓮、碗、钵、豆、鬲、甗、斝、鼎、尖底瓶、纺轮等,纹饰有绳纹、弦纹、线纹、网格纹、附加堆纹、素面等。石器有石铲、石刀等。骨器数量较少,如骨针。兽骨种属主要有鹿、猪、狗、羊等。

9月11日9时30分,在现场众人的期待中,考古发掘现场公众开放日活动开始。

面对晋城市文物保护研究中心“雨露工程”的参与者——对文物考古怀揣浓厚兴趣的80多名晋城市凤鸣中学初二年级的学生们,薛新明、田建文、武俊华、赵辉等考古专家逐一耐心地向他们介绍了遗址发掘、出土文物等各方面的考古学专业知识。

看到现场发掘出土的残缺不全的陶器残片,同学们通过专家的讲解,知晓了正是考古专家们从发掘出海量的、完残程度不一的文物里,仔细地辨识着华夏民族的悠久历史,整理着祖先的灿烂文明。通过现场的观摩,学生们直观地理解了文物考古工作的艰辛和不易,也明白了一件珍贵文物在经历数几千年的风雨后,依然完整地呈现在世人面前,是多么幸运。

在考古专家现场指导下,部分学生还拿起小铲,动手进行考古发掘。当从厚厚的土中发现了残缺破碎的陶片时,他们高兴地捧在手里,围在一起仔细观瞧陶片上的花纹……

在当天的开放日活动现场,展示了许多从遗址中出土的陶器、石器、骨器、兽骨等文物。“这些文物已有四五千年历史了。”闻听考古专家此言,在展台前围观的下町村村民欣喜不已:“原来,下町村的历史这么悠久啊!”

活动现场,薛新明认为,通过考古现场开放日活动,拉近了考古工作与普通公众之间的距离,在向公众普及文物考古相关专业知识的同时,也展示了考古工作者在实际工作中鲜为人知的诸多细节,从而引导全社会更多地关注考古事业,激发保护珍贵文物、传承灿烂文化的自觉性,更激发了年轻一代对考古工作的向往。

山西晚报记者 李吉毅