黄埔军校毕业,参加过南昌起义,鄂北反“围剿”中任师长,牺牲时年仅24岁

赵輖:从高平走出去的红军骁将

8月底,经过近一年的创作,由高平市退休干部韩天有策划,中国工艺美术师、连环画家李胜贵手绘的连环画完成。这册连环画有50余幅,内容绘制的是晋城市高平籍红军师长赵輖(zhōu)烈士的英勇事迹。

2014年,高平市马村镇马村编写《马村村志》时,获悉村里早年参加革命名叫“赵輖”的人的信息。至此,红军师长赵輖烈士的英勇事迹进入人们的视野。

近年来,经晋城市党建研究会会长张志文等党史研究者的深入挖掘,一个沉寂了90多年、从马村走出的高平籍早期共产党员、杰出红军将领的光辉形象逐渐被众人所知晓。

意外得知烈士信息

高平市马村镇马村一条小巷深处,有一座典型的晋东南建筑风格四合院——赵家老宅穿楼院,门上悬挂“赵輖故居”牌匾。

98年前,在这座小院生活了16年的赵輖,离开家乡前往太原求学,开始了寻求革命的艰辛之路。他一腔热血挥洒疆场,从此再也没能回到故乡。

赵輖的“出现”多少有些“意外”。

2014年,退休干部韩天有主持编写《马村村志》。他走家入户时,从一位赵姓村民处得知:其家族中有位叫“赵輖”的祖辈早年离开家乡参加革命,从此杳无音讯。

韩天有上网搜到了“赵輖”词条,并将其载入《马村村志》。后来,他又对赵輖后人及村里知情者进行走访,写出《高平籍早期革命烈士赵輖生平访谈录》,成为研究赵輖少年时代的基础史料。

2018年8月19日,晋城市党建研究会会长张志文等人前往大别山干部学院学习考察,在图书馆翻阅《黄埔军校将帅录》时,发现了“赵輖”:黄埔军校第四期步科毕业,又名周车、幸人,别字萃任,山西高平人,太原国民师范学校毕业。1925年到广州,入黄埔军校第四期步科步兵第二团第四连,加入中国共产党。1926年参加北伐战争,任国民革命军排长、副连长。1927年8月参加南昌起义,任起义军二十军教导团第八队队长,随军南下潮汕负伤,后由汕头转赴上海养伤。1928年随邓萍入樊钟秀部军官队,从事兵运工作。1929年受党委派邓宝珊部从事兵运工作。1930年秋入鄂北根据地,任红军第九军第二十六师师长,率部参加反“围剿”作战。1931年年初在战斗中牺牲。

1998年出版的《黄埔军校将帅录》,是著名黄埔军校暨近代中国研究专家、民国军事史研究专家、军事人物传记作家陈予欢所著,史料具有很高的权威性。

“革命先烈的英雄事迹,作为家乡人竟然不知。烈士牺牲在哪儿?何时能够魂归故里?”作为一名党务工作者,张志文脑海里产生一连串的问题,并从此踏上追寻这位迟到的“党史人物”之路。

从黄埔军校到南昌起义

连续几年,通过查阅大量的相关资料,张志文先后写出10万字的研究文章。从他的文章中,沉寂90多年的赵輖形象逐渐清晰起来。

张志文对《黄埔军校将帅录》中记录的赵輖生于1904年的说法产生疑惑。

山西革命纪念馆(原省立国民师范学校)出具的1923年8月该校51班原始学籍登记表册上明确记载:“赵輖、字乗之、民国十二年八月、十六、高平马村穿楼院。”后来,张志文从黄埔军校四期同学录花名册上又发现了一条信息:“赵輖,莘任,18,山西高平,高平马村镇穿楼院。”张志文结合这两条信息内容推测出:赵輖的生卒年份应是1907年—1931年,牺牲时年仅24岁。“也就是说,1923年赵輖去太原上学是16岁,1926年入黄埔军校时为18岁。”

赵輖出生于山西高平马村一个家境殷实的大户人家,兄弟4人,他排行老四。赵輖从小崇尚英雄,在学习之余经常练功习武。他为人仗义,喜欢抱打不平,从小立志精忠报国。

1919年,五四运动爆发。1923年,听说省城太原的省立国民师范招生,16岁的赵輖与同伴宋吉孩到太原报考,并顺利进入该校第51班,选择学习军事课目。1925年年底,赵輖积极响应党的号召,历尽艰险来到广州黄埔军校,结识了徐向前、周士第、季步高、王亦侠等革命积极分子,并光荣加入中国共产党。1926年3月3日至5日,在黄埔军校第四期入伍生升学考试中,赵輖以优异成绩被编入步兵科第二团第四连。

据不完全统计,黄埔四期学员中有共产党员120名,占到学员总数的4.5%。加之学员多数是各级党组织选派来的,文化素质、政治素质相对较高。

1926年11月,北伐军节节胜利,一路高歌猛进,前线急需用人,黄埔军校第四期学生提前毕业。赵輖被派往独立第十五师贺龙部任排长。

1927年8月1日,震惊中外的南昌起义打响了中国共产党领导武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。当时担任国民革命军第二十军第三师教导团第八队队长的赵輖参加了八一南昌起义。他目睹了起义胜利后各界群众的万人集会和革命委员会的成立。

向党中央提交弥足珍贵的报告

南昌起义后,赵輖随军撤退到潮汕,在一次打掩护时与主力部队失散。为了恢复与党组织的联系,赵輖历尽艰辛前往上海找党中央。

10月中旬的上海,天气渐冷。只穿着一套单衣的赵輖因受伤而持续高烧。尽管如此,他仍急切地想把南昌起义的情况报告给党中央。于是,他抱病写下《关于南昌暴动中二十军的斗争情况报告》。赵輖这篇3000余字的报告,是1927年10月22日写的。几经周折,赵輖终于与党组织恢复了联系,并将《报告》提交给了中共中央。

赵輖的《报告》分四部分:(—)二十军的内部情况;(二)行军时的情形;(三)作战时的情形,并总结出失利的7个原因;(四)他到上海找党的原因与请求。

《报告》真实反映了二十军从起义到失利的情形,初步分析了其中的原因,使党中央及时了解到离失部队的情况。

这份弥足珍贵的《报告》是赵輖唯一存世的绝笔文字。他的《报告》写完两天后,《中共中央通告第十三号》于1927年10月24日刊登。如今,这份《报告》成为研究南昌起义的珍贵史料收藏于国家档案馆。

1980年10月,经国家档案馆编辑、专供党的领导干部和党史工作者研究和教学使用的党史资料丛书《南昌起义》,由中共中央党校出版。赵輖的这份《报告》与周恩来、张太雷、李立三、刘伯承等给党中央的报告信,一并收入其中。

“之所以说这份《报告》珍贵,首先是少,2万多人的南昌起义官兵中,近千人的排职以上军官,起义失败后给中央写信汇报情况的仅十余人,其中包括赵輖在内的团职以下干部仅4人。”张文志说:“及时、全面,内容具体、详实,比较准确、客观地概括出了南昌起义失败的原因。”

这份《报告》体现出赵輖作为一名基层指挥员对党的无限忠诚和对革命工作的高度负责。

鄂北反“围剿”献忠魂

1930年12月,中原大战结束后,蒋介石调集兵力向共产党领导的鄂北革命根据地进行军事“围剿”。

1931年2月,党中央决定鄂豫边特委直属中央领导,同时任命赵輖为红军二十六师师长、毕昌茂任政委、何尚志任参谋长,并前往鄂北苏区充实和加强对红军队伍的领导,粉碎国民党军队的“围剿”。

1931年3月上旬,敌人集中兵力向鄂豫边苏区发起第二次“围剿”。赵輖带领红二十六师迅速由宜东开往枣西迎敌。在当地农民武装的配合下,经过激烈交锋,俘敌20多人,毙伤敌数十人,首战取得胜利,大大鼓舞了军队士气。

红二十六师主力在璩湾附近的钱家寨遇到敌五十一师一个营的阻击。部队撤出战斗后,行至熊集东南的彭家冲时,与敌四十八师遭遇。赵輖命令部队分三路向敌军阵地猛攻,夺占高地。他身先士卒,一口气把携带的30多发手枪子弹向敌人打去。在赵輖的带领下,经数小时激战,终于突破敌人防线。

张志文介绍说,在这场战斗中,年仅24岁的赵輖负伤严重,后因失血过多壮烈牺牲。赵輖牺牲后,程克绳代任红二十六师师长,率领队伍继续同国民党和反动民团进行斗争。

家乡人民的骄傲

2020年8月1日,南昌起义93周年之际,赵輖革命纪念馆落成。纪念馆陈列柜内,摆放着盛有两种土质的小瓷盆,瓷盆前分放着“阵地土”“家乡土”标签。

2019年6月5日,“高平市籍早期共产党员、红军人物研讨会”在高平举行,至此,追寻赵輖烈士的工作拉开序幕。同年8月20日,在晋城市党史研究室主任邵晋生的带领下,张志文、韩天有,高平市党史研究室主任吴忠贵等前往鄂北枣阳、河南唐河等赵輖战斗过的地方,寻访烈士足迹。

在枣阳市党史研究室的帮助下,邵晋生、张志文等人从回忆中共鄂北红军创始人作品之一《余益庵》一书中,发现了时任红二十六师手枪队队长徐光恩的回忆文章,其中详细记录了师长赵輖牺牲的过程。

位于枣阳西南约40公里的熊集镇彭家冲村,是赵輖牺牲之处。

彭家冲村是一个由十多个自然村组成的行政村,地广人稀。车无法进山,在两名村民的带领下,众人头顶烈日,踩着杂草丛生的小路,半个小时后,来到一个名为团山的山包上,附近是南北走向的长壕沟。当地村民说,壕沟是当年红军作战时修筑的工事。

“当年的那场战斗打了4个多小时,虽然取得胜利,但赵輖却因失血过多而牺牲。随后,战士们将他的遗体就地掩埋。”“走出乡关无音讯,如今归来是忠魂。”张志文俯身将烈士用鲜血浸染的一抔热土装在一个袋子里,从枣阳带回高平。

2020年8月1日,赵輖革命纪念馆落成后,从他牺牲处带回的一抔土与养育烈士的家乡黄土同放一处,魂归故里。

如今,马村镇不仅设立了赵輖革命纪念馆、赵輖主题公园,还建起了赵輖纪念园,修复了赵輖故居,初步形成了以赵輖革命纪念馆、赵輖故居、赵輖纪念园等红色教育基地为节点的全域旅游线路,构建了以党性淬炼、理想信念、历史体验为内容的红色旅游格局。

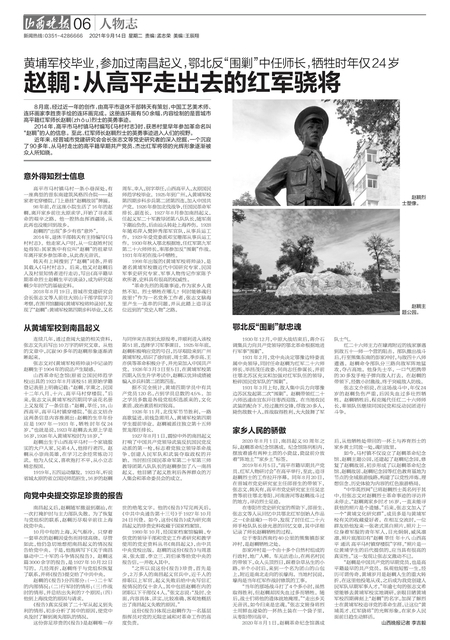

“中华英烈网”已将赵輖烈士英名列于其中,但张志文对赵輖烈士革命事迹的寻访并未停止。“赵輖离家乡时才16岁,一直未能寻获他的照片是个遗憾。”后来,张志文加入了一个“黄埔文化研究群”,成员多是与黄埔军校有关的收藏爱好者。在相互交流时,一位群友给他发来一张老式黑白照片,照片上一位身着军服的青年军人,目光炯炯,威风凛凛,照片底部印有“赵輖莘任年十八山西高平通讯高平马村镇穿楼院”字样。“照片是一位黄埔学生的后代提供的,应当具有很高的真实性。”这一发现让张志文激动不已。

“赵輖是中国共产党的早期党员,也是高平籍最早的共产党员。纵观他短暂一生,经历可谓传奇,黄埔岁月是赵輖人生的重大转折,在这里他投笔从戎,之后成为我党创建人民军队早期军事人才。”年逾七旬的张志文希望能够去黄埔军校实地调研,亲眼目睹黄埔军校四期碑刻上“赵輖”的名字,加深了解烈士在黄埔军校追寻党的革命生涯,让这位“黄埔英才、红军骁将”的光辉形象,在家乡人民面前日趋生动鲜活。

山西晚报记者 李吉毅