一株高粱擎起的共同富裕梦想

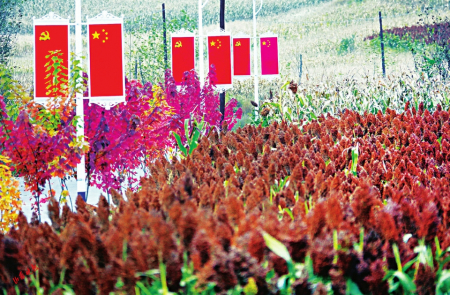

汾酒沁县高粱基地一片火红的景象。

一个孩子在高粱基地展板前开心地荡秋千。

晋汾高粱开发有限公司董事长张凤山察看高粱长势。

农业专家深入田间地头讲解高粱种植技术。

扫描二维码观看《高粱红了》。拍摄:李永江 马立明 杜金栋制作:杜金栋

扫描二维码观看《一粒高粱种子的一生》。拍摄:李永江 杜金栋马立明配音:杨晶制作:李永江

“种高粱效益比玉米强多了,今年我种了20亩高粱,目前长势不错,眼看着就要丰收了。”金秋十月,在沁县南里镇寺家庄村的田间地头,望着沉甸甸的高粱举起了红红的火把,63岁的赵庆和老人乐得合不拢嘴。自古就有“太行鱼米之乡”美誉和“上党小粮仓”之称的沁县,自然生态良好,被称为优质农作物生长的黄金地带,发展绿色、有机农业有着得天独厚的自然条件。

近年来,沁县政府以高端化、创品牌、强服务为目标,加快推进传统农业向现代农业转变,努力建设全国重要的有机食品生产加工供应基地。该县采取产业扶贫、区域发展的措施,打好特色优势牌,在全县积极发展高粱种植,把沁县的“红高粱”打造成农业增效、农民增收的优势产业。

2013年9月9日,汾酒集团与沁县政府签订了生态循环产业项目战略合作框架协议,开启了双方的一系列合作模式。其中,晋汾高粱开发有限公司和汾酒集团联合打造绿色高粱基地建设,组织沁县17个农民种植专业合作社、200多个行政村,带动6500多户种植户,通过为汾酒集团订单种植专用酿酒高粱增产增收,把高粱种植打造成了沁县特优农产品,成为农业优势产业中的一张名片。

据晋汾高粱开发有限公司董事长张凤山介绍,2013年汾酒集团在沁县召开有机高粱推进现场会,同时在沁县确定“晋杂22号”“晋杂23号”“晋杂18号”为酿造汾酒专用品种,被汾酒集团命名为“汾酒1号”“汾酒2号”“汾酒3号”,其中“晋杂22号”成为沁县主推品种和汾酒集团酿造高端汾酒专用品种,该品种高粱籽粒淀粉含量高,酿造的酒体醇厚、品味正中、优质酒率最高。

张凤山说,通过示范基地建设、连片种植区域建设,高效示范推广高粱新品种、新技术辐射到了全县11个乡镇,提高了科技成果的转化率和显示度,高粱单产平均每亩超过650公斤,增产幅度达到12%-15%。2018年汾酒集团高粱高效种植观摩会在沁县定昌镇丈河上村示范基地举办,2019年经组织测产,漳源镇南园村的高产样板田“晋杂22号”高粱亩产达到851.22公斤。2020年建设高粱百亩示范方5个,示范面积560余亩,建设千亩示范方2个,示范面积超过3000亩。通过汾酒集团联合共建原粮基地,在全县推行区域化布局、标准化生产、规模化扩展,目前沁县的汾酒专用高粱种植面积达到10万余亩,每年沁县的高粱总产值超过1亿元。

为响应“百企千村”产业扶贫开发要求和完善生态循环产业链,汾酒集团以“有机、绿色、生态、循环”为理念,以“构建酿酒生产全产业链”为目标,2013年公司投资2000万元在沁县闫家沟村建起了标准化肉牛养殖场,把酿酒酒糟和沁县汾酒高粱种植基地结合起来,推动完善“高粱酿酒—酒糟养牛—牛粪肥料化还田—高粱种植”的生态循环产业链,也就是将高粱酿酒后的剩余谷物酒糟作为养牛的饲料,而牛的粪便又可以用于田间施肥,是真正意义上的闭环绿色无公害,这些田间肥料不仅促进了农业的清洁生产,而且大大提高了粮食产量。

经过几年的运作,汾酒集团已经形成从种植、酿酒、养殖、秸秆及牛粪肥料化还田的闭环,种养结合生态循环产业链的探索取得了初步成效,实现了原粮品质和肉牛品质的双促进、双提高,最大限度地提高了资源利用率,实现了碳中和,是产业链延伸的一次有效实践。

“诚信立企,正心敬业,情系高粱,与民共赢”是张凤山的座右铭。为带动农民增收致富,培育新型农民,使农民掌握致富技术,晋汾高粱开发有限公司每年在不同季节对农民技术员、种植大户等进行集中授课、召开观摩会和田间地头现场指导,每年培训农民超过1000人次,发放技术资料超过10000份。他们还培育带动了一批新型农民,通过订单种植使他们学会了经营,通过技术培训使他们掌握了技术,实现了由传统农民向现代农民的转化,许多公司经纪人成为了当地的致富带头人,使他们成为地方产业扶贫的中坚力量。2020年种植汾酒专用高粱6万亩,带动贫困户1215户,户均增收6000元以上;2021年种植专用高粱10万亩,带动6500户农民种植高粱。

南里镇寺家庄村66岁的赵秀奇老人指着一片红彤彤的高粱对山西晚报记者说:“我今年种了15亩,是种高粱的第三个年头了,长势还不错。前几年一直是种植玉米,通过乡村干部调整产业结构后,实行连片种植,按照去年的价格3万元收入是没问题了,而且种高粱种子免费,这样的好事情何乐而不为呢?”

“我种的是河湾地,已经种了六七年了,觉得比种玉米强多了,种高粱连茬也不减产,而且秆子低还穗头大,产量高,既耐旱又耐涝,好处还挺多的。效益高使我们老百姓得到了实惠,人家晋汾高粱开发有限公司按时付款,直接就从田地里收走了。”65岁的赵之恩大爷插话说道。

沁县沁州黄镇党委书记田冠英向山西晚报记者介绍说:“这几年我们镇好几个村有些谷子种植户都改种高粱了,因为农民种植高粱得到了实惠,而且县政府出台了强农惠农政策,高粱连片种植50亩以上100亩以下,每亩种子、肥料补助100元;连片集中种植100亩以上,每亩种子、肥料补助150元。作为镇政府我们为农民做好协调和服务工作,如今年春天檀山村因海拔高天又旱,我们协调县里调运水车给农民田间浇了好几天水,禾苗的旱情得以缓解,老百姓脸上露出了笑容。”

那么,沁县如何就以高粱种植为代表的产业进行深度布局,进而助力当地实现共同富裕呢?面对山西晚报记者的采访,分管农业的沁县人民政府副县长闫云鹏坦言:“沁县高粱基地实际上是我县有机战略的一环,全县生态循环产业链的建设,助推了有机高粱品质的提升,为高粱产业提质增效提供了基础保障。生产模式的转换,必将带来管理模式、价格机制的相应转变,我们提出‘建设生态循环链,靠质量求胜’的经营理念,树立‘实现产业循环业态,种植十万高粱规模’的经营目标,着重做好协商推进、融合发展和成本管控等重点工作,保证生态循环产业健康发展,带动更多的种植户实现共同富裕。下一步到2025年,沁县将实现建成2万亩有机旱作高粱循环产业基地,年稳定种植绿色高粱10万亩,每年为汾酒原粮公司提供有机高粱8000吨,绿色高粱5万吨。”

山西晚报记者 张文举

记者手记

农户种植高粱热情大涨 “沁州红”成沁县富民产业

深秋时节,太行山沁县高粱地硕果累累。山西晚报记者走进汾酒生产的第一车间——沁县汾酒原粮基地,亲眼目睹、亲身体会、亲自感悟汾酒的最美源头;了解汾酒对品质的坚守和对社会责任的担当。

汾酒是“国酒之源、清香之祖、文化之根”。进入21世纪,汾酒通过原粮基地建设实践,探索从源头提升汾酒品质。对于酿酒高粱,汾酒的标准很高:每一粒高粱,粒粒饱满、粒粒坚实。为此,汾酒在跨越中国北方地区几千公里的“黄金种植地理带”展开布局。

我们看到,沁县汾酒原粮基地积极与地方展开合作,通过提供专用高梁种子、专用肥料等生产资料、保价收购、推行科学种田等办法,有力地提升了当地高粱种植的品质和效益,促进沁县农户种植高粱的热情大涨。如今,“沁州红”成为沁县高端原粮品牌,成为一项富民产业,为地方乡村振兴、农民增收贡献了力量。

在沁县高粱基地的田间地头,处处可以见到淳朴厚道的乡民以及他们溢满幸福的笑脸。他们大多与汾酒原粮有着密不可分的关系,为了守好这片祖祖辈辈传下来的肥沃土地,他们在晋汾高粱开发有限公司的帮助下,应天时,承地利,更躬身田野,除草捉虫,厚厚的手茧、晶莹的汗水、刻满岁月痕迹的皱纹,都是他们精心呵护汾酒原粮的见证。

汾酒人匠心使然、精益求精、持之以恒的执着与坚守,感动和影响着基地的乡亲,所有人的辛勤付出,最终的落脚点都回归到了真正让绿色汾酒畅通无阻地走上消费者餐桌。

坚定不移走好绿色发展之路,为消费者生产绿色产品,是汾酒人做出的战略选择,也是汾酒的使命。汾酒集团也正朝着成为具有决定影响力的酿酒用粮一流企业而奋勇精进!

山西晚报记者 梁成虎

本版摄影:山西晚报记者 马立明