“红色和平照耀太行”主题系列报道之四

多名外国医疗专家在太行留下足迹

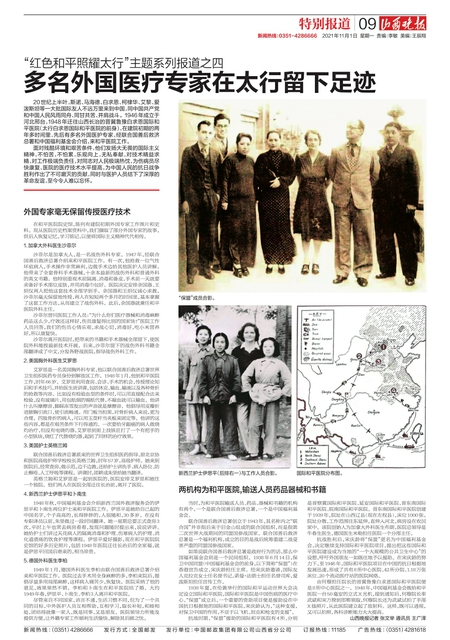

20世纪上半叶,斯诺、马海德、白求恩、柯棣华、艾黎、爱泼斯坦等一大批国际友人不远万里来到中国,同中国共产党和中国人民风雨同舟、同甘共苦、并肩战斗。1946年成立于河北邢台,1948年迁往山西长治的晋冀鲁豫白求恩国际和平医院(太行白求恩国际和平医院的前身),在建院初期的两年多时间里,先后有多名外国医护专家,经联合国善后救济总署和中国福利基金会介绍,来和平医院工作。

面对残酷环境和艰苦条件,他们发扬大无畏的国际主义精神,不怕苦,不怕累,乐观向上,无私奉献,对技术精益求精,对工作极端负责任,对同志对人民极端热忱,为伤病员尽快康复、医院的医疗技术水平提高,为中国人民的抗日战争胜利作出了不可磨灭的贡献,同时与医护人员结下了深厚的革命友谊,至今令人难以忘怀。

外国专家毫无保留传授医疗技术

在和平医院院史馆,陈列有建院初期外国专家工作图片和史料。现从医院历史档案资料中,我们撷取了部分外国专家的故事,供后人恢复记忆,学习铭记,以便将国际主义精神代代相传。

1.加拿大外科医生沙菲尔

沙菲尔是加拿大人,是一名战伤外科专家。1947年,经联合国善后救济总署介绍来和平医院工作。有一次,他抢救一位气性坏疽病人,手术操作非常麻利,边做手术边给其他医护人员讲解。他带来了全套骨科手术器械,十余本最新的战伤外科和普通外科的英文书籍。他特别重视术前隔离、消毒和备皮,手术前一天就要求备好手术部位皮肤,并用消毒巾包好。医院决定安排余国器、王绍仪两人把他这套技术全部学到手。余国器和王绍仪诚心求教,沙菲尔毫无保留地传授,两人在短短两个多月的时间里,基本掌握了这套工作方法,从而建立了战伤外科。此后,余国器就兼任和平医院外科主任。

沙菲尔曾问医院工作人员:“为什么你们医疗器械和消毒麻醉药品这么少,疗效还这样好,伤员康复得比别的国家快?”医院工作人员回答,我们的伤员心情乐观,求战心切,消毒好,吃小米营养好,所以康复快。

沙菲尔离开医院时,把带来的书籍和手术器械全部留下,使医院外科能按最新技术开展。后来,沙菲尔留下的战伤外科书籍全部翻译成了中文,分发各野战医院,指导战伤外科工作。

2.美国胸外科医生艾罗思

艾罗思是一名美国胸外科专家,他以联合国善后救济总署世界卫生组织医药专员身份到解放区工作。1948年1月,他到和平医院工作,时年66岁。艾罗思利用查房、会诊、手术的机会,传授理论知识和手术技巧,并给医生班讲课,包括休克、输血、输液以及各种骨折的抢救等内容。比如没有检验血型的条件时,可以用直接配合法来检验,没有玻璃片,用包纸烟的锡纸代替,不凝血就可以输血。他讲什么叫摩擦音,脚踩冻雪发出的声音就是摩擦音。他倡导用皮瓣折进脓胸引流口,使引流畅通。用门板当担架,对骨折病人来说,更为合理。四肢骨折的病人,可以用玉茭秆当夹板来固定等。他讲的这些内容,都是在艰苦条件下行得通的。一次要给牙龈癌的病人做烧灼治疗,但没有电烧灼器,艾罗思到街上找铁匠打了一个有把手的小型铁块,烧红了代替烧灼器,起到了同样的治疗效果。

3.美国护士英格兰姆

联合国善后救济总署派来的世界卫生组织医药指导、原北京协和医院高级护师学校校长英格兰姆,时年57岁,高级护师。她来到医院后,经常查房,做示范,边干边教,还给护士讲洗手、病人卧位、防止褥疮、人工呼吸等课程。讲课时,邵耕或朱坚给她当翻译。

英格兰姆和艾罗思是一起到医院的,医院安排艾罗思和她住一个独院。他们两人在医院全部迁往长治前,离开了医院。

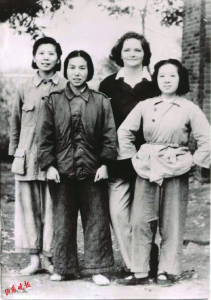

4.新西兰护士伊思平和卜南生

1948年秋,中国福利基金会介绍新西兰国外救济服务会的伊思平和卜南生两位护士来和平医院工作。伊思平是她给自己起的中国名字,个子高高的,长得胖胖的,人很随和,30多岁。在没有专职译员以前,朱坚做过一段时间翻译。她一星期总要正式查房3次,平时上午也常去病房看看,发现问题随时提出来,说说讲讲。她给护士们讲过天花病人的隔离消毒和护理、伤寒病人的护理、消化道溃疡的饮食护理等课程。伊思平爱好摄影,现在和平医院院史馆的好多历史照片,包括1948年医院迁往长治后的全家福,就是伊思平回国后寄来的,相当珍贵。

5.德国外科医生李柏

1949年1月,德国外科医生李柏由联合国善后救济总署介绍来和平医院工作。医院过去手术用全身麻醉的多,李柏来院后,提倡尽量多用局部麻醉,这样病人痛苦少,恢复快。医院采纳了他的意见,效果果然不错。李柏和卜南生在和平医院结了婚。大约1949年春,伊思平、卜南生、李柏3人离开和平医院。

尽管来自不同国家,语言不通,生活习惯不同,但为了一个共同的目标,中外医护人员互相帮助,互相学习,取长补短,和睦相处,团结得就像一家人,既是同事,又是朋友。医院领导力所能及提供方便,让外籍专家工作顺利生活愉快,解除其后顾之忧。

两机构为和平医院,输送人员药品器械和书籍

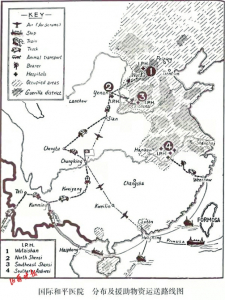

当时,为和平医院输送人员、药品、器械和书籍的机构有两个,一个是联合国善后救济总署,一个是中国福利基金会。

联合国善后救济总署创立于1943年,其名称内之“联合国”并非指后来于旧金山组成的联合国组织,而是指第二次世界大战期间的同盟国参战国家。联合国善后救济总署是一个福利机构,成立的目的是战后统筹重建二战受害严重的同盟国参战国家。

如果说联合国善后救济总署是政府行为的话,那么中国福利基金会则是一个民间组织。1938年6月14日,保卫中国同盟(中国福利基金会的前身,以下简称“保盟”)在香港宣告成立,宋庆龄担任主席。经宋庆龄邀请,国际友人克拉克女士任名誉书记,诺曼·法朗士担任名誉司库,爱泼斯坦担任宣传工作。

1938年夏,在伦敦举行的国际和平运动世界大会决定设立国际和平医院,国际和平医院是中国伤病的医疗中心。“保盟”成立后,一个重要的资助项目便是援助设在中国抗日根据地的国际和平医院,宋庆龄认为,“这种支援,对保卫中国的作用,不亚于以飞机、坦克和枪支的支援”。

抗战时期,“保盟”援助的国际和平医院有4所,分别是晋察冀国际和平医院、延安国际和平医院、晋东南国际和平医院、皖南国际和平医院。晋东南国际和平医院创建于1939年,院址在山西辽县(现在左权县),床位1000张,院址分散,工作范围往东延伸,直伸入河北,病房设在农民家中。该院创始人为加拿大外科医生布朗,医院总领导是牛春生医生,德国医生米勒担任医院一个分部主任。

抗战胜利后,宋庆龄将“保盟”更名为中国福利基金会,决定继续支持国际和平医院项目,提出把这些国际和平医院建设成为当地的“一个大规模的公共卫生中心”的设想,呼吁外国朋友一如既往地予以援助。在宋庆龄的努力下,至1946年,国际和平医院项目在中国的抗日根据地发展迅速,形成了共有8所中心医院、42所分院、1.18万张床位、20个流动医疗站的医院网络。

由何穆担任院长的晋冀鲁豫白求恩国际和平医院便是8所中心医院之一。1948年,中国福利基金会拨给和平医院一台50毫安的立式X光机,接到通知后,何穆院长率武斌和宋万揆到邯郸领取,何穆院长还为武斌试拍了手部X线照片,从此医院建立起了放射科。这样,既可以透视,又可以拍照,各科诊断能力大大提高。

山西晚报记者 张文举 通讯员 王广泽