领军山西爱尔 攀登眼底病学科珠峰

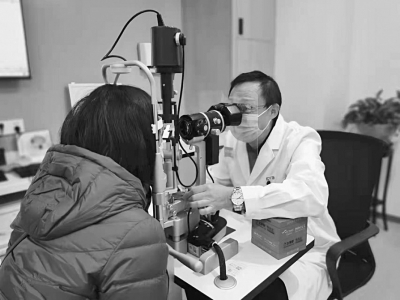

——专访著名眼底病专家、爱尔眼科山西省区总院长张东昌教授

前不久,一则国内著名眼底病专家张东昌教授出任爱尔眼科山西省区总院长的报道引起了眼科界的广泛关注。张东昌从事眼科临床工作30余年,在玻璃体视网膜疾病、视神经损伤、视网膜色素变性、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑前膜、糖尿病视网膜病变等眼底病的诊治方面造诣深厚。

作为国内知名的眼科专家,张东昌是许多医学院和大医院眼里的“香饽饽”,从工作30多年的公立三甲医院转战社会办医院,他为何做出这一选择?在守护光明的道路上,他又经历了怎样的心路历程?

张东昌教授坦言,选择与爱尔眼科“风雨同舟”,只因自己的一个“朴素”梦想:让山西的患者在家门口就能看上病、治好病。

注重全面学习 专注“窄门”深耕

年少的张东昌动手能力强,喜欢绘画、喜欢出板报,“在学校最喜欢做的事是做精细的手工”。当年参加完高考,在填报决定人生命运的高考志愿时,他选择了另一门需要手上功夫的专业——眼科医学。

“那个年代,最光荣的两个职业就是医生和教师,所以我填报了医学院。很懵懂,但真的学了医、穿上这件白大褂,我从来没有后悔过,也许这就是命中注定的缘分吧。”谈到熟悉的眼科事业,张东昌教授语气和神态中仍然满怀着激情与热爱。1984年,张东昌从山西医科大学毕业后进入山西省眼科医院工作。但从踏上工作岗位的那一天起,深知医无止境的他就从未放弃过到国内外学习深造的机会,从没停止过提升业务能力的追求。1995年他在广州中山眼科医院玻璃体视网膜病变专业进修,1996年到1998年在国际奥比斯飞机眼科医院太原地面培训中心担任副主任,1997年在印度海得拉巴眼病研究所研修,1998年到2000年赴美国南卡医科大学STORM眼病研究所研修,2005年在美国-奥克拉荷马州卫生与健康中心学习。

在美国留学期间,张东昌学习和掌握了许多先进的分子生物学理论知识和实验室技术,在美国著名的《糖尿病杂志》上发表了题目为《Intravitreal injection of plasminogen kringle 5, an endogenous angiogenic inhibitor, arrests retinal neovascularization in rats》的专题报告,受到了学术界的积极评价;在美国的研究课题《基因工程新药——新生血管抑制剂Kringle5的应用研究》,回国后被纳入国家高新技术开发项目(简称863计划)。

眼底由视网膜、眼底血管、视神经乳头、视神经纤维、视网膜上的黄斑部,以及视网膜后的脉络膜等构成,这些部位的病变统称为眼底病。眼底病领域之所以复杂,在于它不是单纯的眼部疾病,常常是机体复杂因素作用下,反映在眼部的一种表征。“比如说肾病、糖尿病、高血压这些全身性疾病,在全身器官出现异常的同时,还会在眼底上首先表现出来。”张东昌说。此外,与眼表疾病不同的是,眼底病的发病部位较为隐藏,而且存在血视网膜屏障的阻隔,一般用药难以渗透,这也决定了在治疗技术上的复杂性。因此对于医生的判断能力和动手能力都有着严苛要求,而眼科对于医疗科技的进展极为敏感,需要医生有极强的持续学习能力。

回忆自己的眼科从业经历,张教授反复提到“全面”二字。在大学学到眼科基础知识,毕业后分别进入白内障、斜弱视、青光眼、眼底病等各个眼科专项的医疗实践,再到各地进修和学习,给张东昌打下了全面扎实的业务功底。张教授说,“不谋全局者,不足以谋一域”,这句话在医学上同样适用。全面的眼科视野,令他在眼科医疗的道路上受益匪浅。

张东昌越来越肯定当时的判断——相比那些难有突破性进展的成熟领域,要进就进“窄门”,他迎难而上,进入眼底病专项研究,至今,依然以终身学习者的心态在这个领域坚持深耕,砥砺前行。工作36年,张东昌做了2万多台手术,服务患者超15万人。近年来,他先后在各种刊物上发表论文20余篇,荣获“山西省五一劳动奖章”“山西省卫生系统先进个人”等多项荣誉。

以仁心善待患者 用匠心点燃光明

对手术,张东昌有极致的“匠心”精神:“我可能比别人更加善于思考,爱琢磨爱钻研,做一行爱一行,做一行就做好一行,做手术不是一个不断复制的过程,到一定阶段,会有所发现,怎样切除病变更好,怎么捋结构更顺,我就是要做到极致。”在他看来,眼底手术方寸之间,差之毫厘谬以千里,所以手术不只是用手,更要用心。如今的张东昌在一线操刀仍然保持着这样的状态:普通的视网膜脱落手术,半个小时收官;一些复杂的玻璃体手术,有些医生可能需要两个小时至3个小时,他一个半小时即可结束。他的手术技术在业内闻名遐迩,早有“一把刀”之称。

眼睛是心灵的窗户,正常人无法想象失明患者的世界是怎样的黑暗和凋零。张东昌回忆:“我的母亲是一个普通工人,从我当医生那天起,她就告诉我:‘人生病了都是很可怜的,你要态度和蔼一点,耐心一点,能帮忙尽量帮忙。’这几句朴实的嘱托,成了我作为一个医生的座右铭。”因此,张东昌一直将提高患者的视功能放在第一位,总是尽力为每个病人提供最合理最经济的个性化治疗方案。

20世纪90年代初,张东昌作为防盲医疗队的成员,深入到山西省很多贫困县,为当地的老百姓做白内障手术。“在当时还很贫困的汾西县,有一位老红军称我们是‘毛主席派来的医生’,那一刻我大受震动。在完成医疗任务离开汾西县时,当地的村民带着鸡蛋、核桃为我们送行,跟着车队走了很远。我们的防盲治盲工作无比荣耀,能为患者服务,让患者的眼睛拥有光明,是作为一名医生最幸福的事。”

张东昌还讲起一件事,几年前,他接诊了一位来自榆社年仅18岁患视网膜静脉周围炎的男孩,一贫如洗的家境反映在男孩和父亲餐餐的馒头咸菜之中。即便如此,他们还是东拼西凑想对张东昌表示感激。“张主任,我见电视上广告‘送礼就送脑白金’,本来想买两盒的,实在是钱不够了,只买了一盒,您别嫌弃……”男孩的父亲说道,张东昌看着眼前连一件像样的穿着都没有的家属,心中充满感动,几番推辞,他收下了这份沉甸甸的感激,转而交给家属500元钱,嘱咐他们让孩子好好上学。“这次手术可以说是改变了这个男孩和整个家庭的命运,后来他找了工作,成了家,有了孩子,日子越过越好,我们至今还保持着联系。正所谓‘看一位病人,交一个朋友’,我做到了。”张东昌说道。

加盟爱尔践初心 领军山西启新程

1995年,张东昌前往广州中山眼科医院进修,看到当时广州甚至周边的县区医院已经成熟开展玻切手术,而太原作为一个省会城市,这项技术才刚刚起步,感慨良多:“家门口能治好病,谁愿意奔波到外地求医?可是在没掌握现代玻切技术前,一些疑难手术只有北京上海等大城市大医院才能做,到大城市,举目无亲、备受煎熬,病人和家属住到旅馆等着治病的那种焦虑、不安和无奈,谁又能体会到呢?”他立志,要让山西的老百姓在家门口就能看上病、看好病。

正是这个根植于内心深处的志向,让张东昌最终选择了爱尔眼科。“我选择爱尔眼科,主要有两个原因:一是爱尔眼科是全球连锁医疗机构,布局面广。目前在山西省,已经在10个地级市、两个县区建有12家医院、3家门诊部。遍布各地的医院,不仅可以让患者在家门口就能看上病,还能让患者在全球各地享受到异地复查的服务;二是爱尔眼科的理念是‘共享全球眼科智慧’。依托集团和全球化的优势,爱尔眼科不断引进国内国际先进的眼科医疗设备、检查仪器和诊疗技术。就拿山西爱尔来说,这里拥有飞秒激光白内障手术系统、3D可视化手术视频系统、太原市首台LipiFlow睑板腺热脉动治疗仪,建成了全平台全术式的屈光手术中心等等。这种种先进设备,可以让一个医生的职业生涯焕发新的生机和活力,更好地为患者服务。而爱尔眼科所具有的这两点优势,也使我深深地理解和认同了爱尔眼科‘使所有人,无论贫穷富裕,都享有眼健康的权利’的初心和使命。”

出任爱尔眼科山西省区总院长后,张东昌每天的日程安排得满满当当:临床、科研、行政、教学,辗转于诊室、手术室、病房、各大学术研讨会,紧密的行程和巨大的工作量让他成为名副其实的“空中飞人”,经常一周辗转多地。但不管其他工作有多忙,对张东昌来说,患者永远是第一位的,“手术前我要考虑到每台手术的各个细节或者是突发情况,考虑病人的个体差异,术后还要关注各种反应、症状。稍微有一点点时间,还得看书、钻研,不然就该落后了。”诙谐的语气背后是大医精诚的举重若轻。

谈到接下来的工作,张东昌表示,爱尔眼科将加强对群众眼健康知识的公益科普宣传。“广大群众眼健康保健意识弱,很多患者由于不了解糖尿病眼底病变的严重性,不重视病情,往往在发病后才着急就医,从而导致延误病情,加重视力受损,甚至发展到失明,是非常令人惋惜的事情。”张东昌表示,在服务患者的同时,也会不遗余力地从事带教工作,培养更多的年轻眼科医生。“基础很重要,各方面都要扎实,有广度才有深度,有面才有尖。”张东昌要求医生掌握多学科知识,不仅要懂得开处方、做手术,解除患者的病痛,也要懂得如何换位思考,站在患者的角度想问题,更深层次地满足患者的需求。

30多年的从医生涯,令张东昌教授对眼科事业充满了感情。“病人视力提高了0.1,甚至0.01,我就又从‘盲人’队伍里拉回来一个人,这种成就感给了我继续追求的动力——让每一位病人都可以重新获得光明,减少病痛的折磨,这是我的最大心愿。”

山西晚报记者