熊逸:《资治通鉴》有没有用是因人而异

熊逸——也叫“好熊熊逸”——很难形容和描述,他非常著名,在网络论坛时代就拥有大量“铁粉”,一直被很多人敬仰,叹服于他的学识和才华,但他又非常神秘,很少有人见过他的“庐山真面”;他学识渊博,古今中外都有涉猎,几乎称得上“于学无所不窥”,但他的学术经历却很少有人知道,很难猜测什么样的学校能培养出这样的学生;他著作庞杂,儒释道、文史哲靡不包罗,《孟子他说》《周易江湖》《春秋大义》《道可道》《逍遥游》《思辨的禅趣》《王阳明:一切心法》等等,每一部都让人捧读深思,但每一部都是以解读阐释经典的形式去呈现,没有人能确切知道他真正的观点。所以,他被称之为“思想隐士”——他的人“隐”于世间,他的灵魂“隐”于书后。

我没有什么确定不移的立场

随时准备着一切推倒重来

山西晚报:您被称为“思想隐士”。在现在这样一个时代,这恐怕不太容易,为什么会有这样的选择?又为什么能够做到?

熊逸:所谓“思想隐士”,其实就是宅在家里想东想西而已,但跟外界交流总得有个标签,说“喜欢胡思乱想的宅男”怕不好听,所以就“思想隐士”了,本质上还是宅男。宅男有的是,不稀奇,只不过我宅在家里只是读书写作,不打游戏而已。

山西晚报:您的作品,经史子集、诸子百家、古今中外,无所不包,一个人怎么会有这么大的阅读量?这种治学方式有什么诀窍吗?

熊逸:没什么诀窍,只是从小爱看书,好奇心重,这种兴趣和心态一直延续到了成年而已。

山西晚报:孔子述而不作,您一般也是解读经典。但孔子并非没有立场,那么您对现实、历史的观点又是如何?您心目中的理想社会是什么样的?

熊逸:我没有什么确定不移的立场,随时准备着一切推倒重来。世界很复杂,我的认知还很浅薄。这不是谦虚。我心目中的理想社会纯属理想,肯定无法实现,只是自己有时候发发呆,想着玩玩。从历史上看,不论古今中外,试图把理想的社会蓝图付诸实践的努力很少不以悲剧收场。

历史就像寓言故事

给人的启发千姿百态

山西晚报:您去年在“得到”APP开始《熊逸讲透资治通鉴》。《资治通鉴》自问世之后,就是帝王“以资治道”的必读书。很多皇帝从小都学此书,但该犯的毛病一个不漏,您觉得是什么原因?是因为专制体制的必然兴衰吗?

熊逸:皇帝其实很难学得进去这种大部头,更何况他们要学的正课是儒家经书,那就已经不容易了,不学好了就没法跟知识分子做有效沟通。但皇帝学习有一个先天优势,可以请有学问的文官给自己讲课,讲得当然越能深入浅出、妙趣横生越好,有了问题随时都可以问,这就免得自己闷头读书太枯燥。这么一看,今天的“得到”用户基本享受了皇帝待遇。

皇帝犯的毛病,到底算不算毛病,这要两说。我们评价皇帝的治道,通常会看在他的治下是不是国泰民安。具体来说,社会是不是和平安定,人民能不能安居乐业。但是,站在皇帝的立场看问题,是非标准其实就不一样了:社会和平安定也好,人民安居乐业也好,首先这个社会和这些人民得是自己的才行,是自己的之后,还得控制得住才行。这就好比小偷偷电缆去卖废铜,虽然是焚琴煮鹤,糟蹋东西,但电缆再值钱也不是他自己的,废铜再不值钱却是他自己的,所以他不会关心电缆的性能,只会关心电缆的含铜量,关心自己怎么才能把电缆偷到手、卖到钱。

另一方面,帝王的治国目标不尽相同,有好大喜功,想要开疆拓土的;有小富即安,关注个人享乐的。我们读历史书,时不时会感叹一句:“这个昏君怎么如此穷兵黩武呢!”如果昏君有机会回答的话,很可能说:“我的目标就是开疆拓土嘛。拿这个目标来考核我的政绩的话,应该给我打满分。”他还可能说:“只有不断打仗,我的国家才能稳定运转,我的权力才能稳固,这也是《资治通鉴》里边透露过的道理嘛,我可是学到了的。”

最后,从资治的角度而言,历史就像寓言故事,故事本身可以是确定不变的,但从故事里边可以得出怎样的启发,不但因人而异,而且可以千姿百态。即便每个皇帝都认真学过《资治通鉴》,政治方针和执政效果肯定大有不同。那么,究竟谁对谁错呢?并不那么好讲。人类社会是一个复杂系统,不同事件之间很难建立起准确可靠的因果关系。古人特别缺乏这种意识,包括司马光,一不小心就会简单归因,后人如果照方抓药,未必就能如愿以偿。这倒不必苛责古人,也不必苛责专制体制,即便在现代国家,决策层坐拥各种诺奖级别的前沿理论,又有各大智库的调研分析,有权威学者献计献策,但麻烦还不是从来都没断过嘛。

山西晚报:历史给人的唯一教训就是人从不汲取教训。《资治通鉴》也不能“资治”。那么这部大书的意义何在?您解读它的意义又是什么?延伸出去,历史是不是没用的学问?

熊逸:所谓“历史给人的唯一教训就是人从不汲取教训”,这只是修辞性的表达,人当然会汲取教训,只不过天性懒惰而且健忘。司马光在编写《资治通鉴》的时候,当然认为这部书不仅有用,还有大用。但到底有没有用,有多大用,甚至该不该有用,从来都是因人而异的,司马光说了不算。

理解我们的来处,理解社会的运作,和我们的同胞拥有共同的历史记忆,产生共同的历史想象,这既可以有用,也可以没用,既可以大用,也可以小用,既可能山崩地裂却只生出一只老鼠,也可能让人在不经意间灵光乍现,从此改变世界。这类知识毕竟不同于手艺。好比我学会了修脚这门手艺,马上就能摆摊赚钱,学习的功效可谓立竿见影。但这种立竿见影型的有用之学往往适用面太窄,局限性太强,天花板太低。修脚之道能不能触类旁通,让我凭着这双巧手转行去做寿司呢?这不容易。虽然在我几十年的磨炼之后,纵然技艺已臻化境,目无全脚,游刃有余,但看看个人发展,无非是把游摊变成了门店而已。即便有某位客人一边修脚,一边吃着苹果,一时失手,苹果砸中了我的脑袋,大概率上我也不会突发奇想,琢磨一下苹果为什么只会垂直下落,而不会飞到天上。假如当年有人去问牛顿:“研究这只苹果可有什么用处吗?”牛顿一定会回答说:“没有任何用处,但我很想一探究竟。”到底有没有用,有多大用,同样因人而异,牛顿说了也不算的。

讲《资治通鉴》

我做好了打持久战的准备

山西晚报:如果能够穿越,受到皇帝召见,给出一个时辰讲《资治通鉴》,您会选择资治通鉴里哪几个事件来讲,为什么?

熊逸:我会——往好听了说叫因材施教,往难听了说叫看人下菜碟,胶柱鼓瑟最要不得,会死人的。但如果我地位超然的话,我会缄口不言,意味深长地伸出一根手指,由他去悟。

山西晚报:为了给大众“方便之门”,“熊逸”以后会不会变成一个团队、一个IP?

熊逸:风格即人,“熊逸”应该不会变成一个团队、一个IP。

山西晚报:《资治通鉴》294卷,您目前连5卷《周纪》都没讲完。读者都担心,照这样的速度,恐怕需要百年。能全部讲完吗?会不会有“红楼”未完之憾?

熊逸:前边的内容是基础,只要基础打好了,基本功练扎实了,后面就能撒腿狂奔了。再说我已经戒了烟、戒了酒,还减了肥,充分做好了打持久战的准备。我年年都做体检,而且很宅,连车都不会开,所以暴毙和意外的概率相当低。还有一点,“得到”的稿费特别优渥,所以我应该不至于像曹雪芹那样饥寒交迫,以至于最后完不了稿的。

山西晚报记者 李遇

延伸阅读

一套能穿越时间陪伴你的书应该是什么样的?

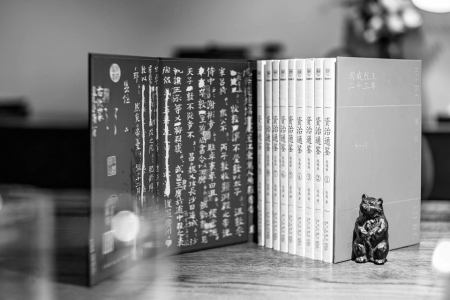

我们决定做这套《资治通鉴熊逸版》时,心里有张图。这张图里没有销量排行榜,没有获奖证书,也没有好评和差评,有的是书房里一个一米来宽、木制的书架。书架里摆满了这家主人珍藏的好书,这里面有一个隔层,整整齐齐满满当当地摆放着一套大书——《资治通鉴熊逸版》,从第一辑,到最后一辑。

很多年后,你从青年到中年,从一家人到一大家子人,你可能搬了很多次家,换了很多个书架,但你的书架上一直都有的这么一套书。

一套能穿越时间陪伴你的书,应该是什么样的?

第一,它背后应该有一位值得信赖的作者。

人们常说,读一本书就是与一位朋友交谈。我们得为你请一位不管是从文化造诣上,还是从个人修养上,都配得上你的“朋友”。对于讲透《资治通鉴》这个大工程来说,我们请到的这位朋友还要有足够的雄心和毅力。他得意识到,接了这个活儿,往后几年、甚至十几年都要投入在上面,中途不能打退堂鼓,不能让这个大工程给“烂尾”了。

为什么要这样呢?我给你对比一下市面上另外一个经典版本《柏杨白话版资治通鉴》,这可是作者前前后后花了10年时间才完成的,而且这还仅仅是将文言文翻译为白话文。

要保证质量、保证进度、保证死磕到底做下去,不产生“塌房”事件,熊逸就是我们能找到的最佳人选。

他最擅长也最喜欢的事情,就是研究历史,每天读书和写作。他是一位“隐士”,刻意与窗外的“声色犬马”保持距离,尽可能减少一切的外界干扰,把所有的心思都放在写作这套书上。

好了,作者人选有了,接下来就得看他怎么写了。

以熊逸的知识量,讲《资治通鉴》本身不是难事,他更多需要考虑的是将自己的难度系数提高到多少。

在经典之上再著经典,在过去早有范例。比如毛宗岗批三国演义、金圣叹批水浒、李卓吾批西游记,这些书都是在原著基础上添砖加瓦,读出了常人读不出的深意,因此也成了新一代的经典。

回到《资治通鉴》本身,在这本书上著书立说的人也不少。他们中有康熙、乾隆这样的帝王,也有柏杨这样的现代历史学家,那熊逸老师还有多少能发挥的空间,来干前人没干过、后人也很难超越的事情呢?

这就是我们做这套书要考虑的第二个点。

第二,它应该在很长时间里都具有不可替代性。

这里就得说到熊逸老师的读书方式了。

熊逸老师认为,每一部书都不是独立存在的,也不应当被独立理解。我们既要能通过一棵树去了解一片森林,也要能通过一片森林去了解一棵树。

所以在解读《资治通鉴》时,熊逸老师为了能让你在整个文明的参照下读懂这套书,阅读和调用了几百本的图书资源。我们做过统计,在目前出版的第一辑里,熊逸老师直接参考引用的书籍就有近三百本。如果你有兴趣,可以在文稿里看一下,里面有我们整理的熊逸老师的引用名录。

所以,在我看来,熊逸老师的这个版本才是真正意义上的“讲透”。

你看,读熊逸老师的《资治通鉴》,读的不仅仅是《资治通鉴》本身,更是古今中外的三百部文化经典在你面前徐徐展开。

这样的读法,过去不曾有,未来也很难有。

好在有熊逸老师这样的读书人,把复杂留给自己,把简单留给读者。我们只需要通过熊逸老师的文字就能将他的收获据为己有。

第三,它应该回到现实,而且应该在读者的每个人生阶段都能提供价值。

在这里你可能又会产生一个疑问,熊逸老师的版本好是好,但是花这么多的时间读一套90万字的书,对我有什么用?再就是即使有用,我看一遍不就够了,有必要非得占着书架的位置吗?

这就是熊逸老师这个版本的另一个厉害之处,熊逸老师讲的不是一些高屋建瓴、飘在空中的观点,而是回到现实,给我们不同的人生阶段都能提供帮助。

比如你家有正在上中学的孩子,《资治通鉴熊逸版》可以被当作一套参考教材来用,中学课本里的《孙权劝学》《赤壁之战》就来源于《资治通鉴》原著。而且熊逸在讲《资治通鉴》的过程中,还引用了《史记》《汉书》《战国策》《左传》《论语》等等古文里的内容,用这套教材可以读一通百。

比如,有一天你当上了公司管理层,或者自己创业了,从这套书里你能读出很多管理的智慧。书里有大量的管理学的故事和理论。

再举个例子,某一天你突然对哲学有了兴趣,那你还可以从中读出一些思辨的乐趣。

比如,当讲到苏秦身配六国相印回到故里,之前嫌弃他的嫂子竟然对他百般奉承。在这儿,熊逸引用了古希腊的忒修斯之船,带你思考:船板、零件都换过一遍的忒修斯之船还是之前那艘船吗?身配六国相印的苏秦和穷困潦倒的苏秦还是同一个人吗?思考过程我在这儿就不过多阐述,感兴趣的话,你可以去书里找找答案。

得到图书业务负责人 白丽丽