“北傅南储”写佳话

——清初阳曲傅氏与宜兴储氏交游考

明末清初山右太原府街头牌坊中,“黄甲联芳”“三凤坊”与“青云接武”十分显眼,是“版筑后裔”明末傅霖、傅霈与傅震三兄弟荣登科甲的象征,堪称科举美谈。无独有偶,在江南宜兴,南宋咸淳六年(1270年)储文壁、储文郁、储文三兄弟同榜中进士,后人称“老三凤”。储氏发展到清初,先有储方庆中第一,其兄储善庆中第六,本家储振中第八,“三凤”同登进士,后有储方庆五子储右文、储大文、储在文、储郁文、储雄文先后均登进士“五凤齐飞”。直至雍乾间,储在文子储晋观,孙储室书、储秘书均再登进士。山右傅氏、江南储氏,均属兰桂齐芳一门多秀的典型代表。本文将南北两个看似毫无相干的望族相提并论,冠以“北傅南储”之名,并非附庸科举,而是旨在围绕中国思想文化界的杰出人物、清初六大师之一的傅山,考证其生前卒后在思想传播、诗文传世等方面,与储方庆、方庆次子储大文、外孙瞿源洙,乃至储大文学生张耀先的交游关联。

储方庆出仕清源(旧县名,1952年与徐沟县合并为清徐县)知县,结交傅山、傅眉父子,己未“博学宏词”间交流颇深。

储方庆(1633-1683年),江南宜兴人,字广期,号遁菴。康熙六年(1667年)进士。康熙十四年(1675年)授山西清源知县。南方用兵时,居民赋役烦重,力求平均,使民稍得息肩。十八年(1679年)举博学宏词未中。有《遁菴文集》。太原、宜兴相隔不止千里,傅山虽一度南游南京、淮安、海州等地,但从存世资料分析,与储方庆并无交集。二人的交往始于储方庆康熙十四年(1675年)出仕清源知县后。清源为太原府属县,与府城咫尺之遥。尽管上任清源知县即面临治理白石河洪患与为驻防晋阳军队筹备运送粮草两大难题,但对于储方庆这样一位能臣而言,并不在话下。在任三年间,他走遍清源山水,有效治理了白石河患,化解了诸多社会矛盾。《清源乡志》“清源八景”诗中即有其《平泉流碧》诗,以诗言志:

不老池边且濯缨,可能洗耳便埋名?

千章灌木稀人迹,百道流泉和鸟鸣。

此地自宜耽寂寞,使君何意厌逢迎?

琴高一去无消息,有约来骑海上鯨。

康熙十六年丁巳(1677年),储方庆有《与傅青主书》,收录于其《遯菴文集》卷一中,卷十二中还收录有《赠傅青主》《别傅青主》《柬傅青主》等诗。存世资料十分有限,但从这些零星的文字中仍可看出二人的交往。二人最后一次见面似在康熙十八年(1679年)的京师,其时傅山、储方庆均被征入京博学宏词,傅山称病不试,储方庆应试未中。羁京师间,储方庆“一无所事事,风雨霜雪,闭门拥炉火,读太史公《货殖传》,晴日则走平子门,与寿毛论十州三岛事,用以消遣时日”。傅山好友同学戴廷栻自祁县不远千里往京师探病,储方庆作《太原傅先生病卧燕京,其友戴君不远千里来视之,余高戴君之义,亦知先生能择友也,赋诗记其事》诗赞之。五月十五日能为傅眉《我诗集》作序,可见交往至深。

储大文纂修《山西通志》,瞿源洙参修,摄于政治压力不得不回避傅山及其诗文。

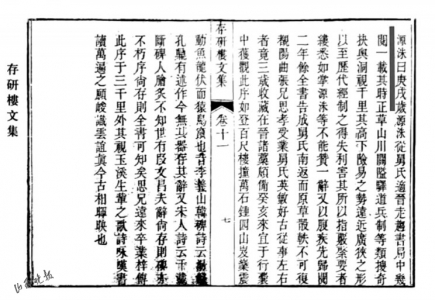

储大文(1665-1743年),字六雅,号画山。储方庆次子。康熙五十三年(1714年),应京兆试,才智出众。六十年(1721年)应南宫试为二甲进士,授翰林院庶吉士,散馆,授编修。清文学家、修志名家。性聪颖,初以制艺名,后钻研古学,尤精研舆地形势。曾参与纂修《词谱》《曲谱》。以病归,主维扬之安定书院,学者多宗之。著有《存研楼文集》等,并纂有《山西通志》二百三十卷。所纂雍正《山西通志》注重考订,搜稽精核,《四库全书总目》称“大文于地学颇能研究”,“故此志山川形势,率得其要领”,“亦有资考据也”。

瞿源洙,字时夏。储方庆外甥,副贡生,清文学家。幼聪颖,读书过目成诵。从舅父储大文读书九峰楼,日与郁文、雄文诸舅氏及门下诸名士互相问难。尤好古今地利形势,历代田制、兵制、选举、刑狱诸制,条分缕析,大文奇之。曾从伯舅右文于京山县署,县邑烦剧,簿书、钱谷、刑名及批核称稿皆有其力。暇则与诸舅中表分韵赋诗,皆推服之。归里后授徒九峰楼。雍正八年(1730年),赴晋助储大文纂修《山西通志》。

雍正《山西通志》中与傅山交往的朱彝尊、阎若璩、王士祯、魏象枢、曹溶、吴雯、白孕彩、储方庆、毕振姬、孙奇逢、李中馥、朱之俊、潘耒、范鄗鼎、阎尔梅、梁檀等人的诗文均有收录。然而傅山本人,以及傅霖、傅霈、傅震三兄弟也仅列在“科目”中,且傅山名讳仅见于“艺文”两处旁及,一为周在浚七古《郭林宗祠下观傅青主、郑谷口重书蔡中郎二碑歌,用少陵<李潮八分小篆歌韵>》,一为朱彝尊五律《周郡丞令树迁太原守,诗以送之,兼怀傅处士》。至于流寓晋土与傅山交往甚密的顾炎武、屈大均、李因笃,顾炎武仅录其《太原考》文字,屈、李二人则一字未提。

储大文《存研楼文集》所收《<山西通志>序》中瞿源洙后跋记述,“庚戌岁,源洙从舅氏适晋,走趋书局中,几阅一载,其时正草山川、关隘、驿道、兵制等类,搜奇抉奥,洞视千里,其高下险易之势,远近广狭之形,以至历代经制之得失厉害,其所以指覈綮要者,缕悉如掌。源洙等不能赞一辞,又以腹病先归。阅二年余,全书告成,舅氏南返而原草散轶不可复覩,阳曲张兄思孝受业舅氏,英敏好古,从事左右者竟三岁,收藏在晋诸稿颇备。癸亥来宜,于行囊中获观此序,如登百尺楼撞万石钟 ”。这段文字可以印证,储大文与瞿源洙在雍正八年入晋纂修《山西通志》,瞿源洙一年后离去,储大文三年后全志告成方南返。储大文纂修《山西通志》的三年间,阳曲张思孝自始至终不离其左右助修。直到储大文离晋南返十年后的乾隆八年(1743年),张思孝不远数千里往宜兴,求正所学,而先生病革,手授《存研楼文集》。

傅山早在明末即因“伏阙诉冤”而名闻天下,他又是储方庆好友,康熙戊午两人曾同赴京师“博学宏词”,就连其外甥瞿源洙入晋后也前往崛(山加围)山寻傅山遗迹,师事其纂修《山西通志》的张耀先,既是傅山长孙傅莲苏弟子,也是傅山私淑弟子张亦堪的学生。储大文在晋三载有余,纂修新志必参考旧志,而康熙二十二年(1683年)的《阳曲县志》《山西通志》中都有着傅山的诸多诗文收录。所以,方志回避傅山及其诗文,当另有原因。

雍正六年(1728年),朝廷就地方志编纂事宜专门谕旨,要求“各省督抚,将本省通志重加修辑,务期考据详明,采摭精当,既无阙略,亦无冒滥,以成完善之书”“如所纂之书果能精详公当,而又速成,著将督抚等官,俱交部议叙;倘时日既延,而所纂之书又草率滥略,亦即从重处分”。雍正八年(1730年),广东巡抚翻阅《大义觉迷录》间,从其中张熙所供称钦仰的广东“屈温山先生”一语中,直接与屈大均相联系,因屈大均号“翁山”,疑“温山”为“翁山”之误。在屈大均《翁山文外》《翁山诗外》诸书中,发现“多有悖逆之词,隐藏抑郁不平之气”,就此上奏朝廷。屈大均子屈明洪闻讯自动投案,缴出父亲诗文著作与雕版。刑部受理,拟对死去30余年的屈大均戮尸。雍正皇帝念屈明洪投案自首,免除戮尸,将屈明洪以及二子遣戍福建,焚毁屈大均诗文著作。这便是轰动一时的屈大均案。

迫于当时的政治生态,特别是所谓“屈大均案”的影响,储大文纂修《山西通志》,对于收录不与清廷合作的明遗民慎之又慎,在对与屈大均过往甚密的顾炎武、傅山等反清复明的知名人士取舍上,只能采取回避的态度,当然即便是有心或无意间写入,也必然遭遇审核把关的总裁、监修删除。通志虽未收录,但其初的征访、整理工作不会成为无用功,于是促成了其时及后来傅山诗文集结,诞生了《霜红龛集》,闻喜张亦堪为始作俑者,阳曲张耀先为集大成者。

储门弟子张耀先参修《山西通志》,克继师志,搜罗傅山诗文,编辑《霜红龛集》行世。

尽管自雍正八年(1730年)以来大兴文字狱,甚至傅山及其诗文著述都被排斥入志,但在民间,在文人学者间,收集整理傅山诗文著述者大有人在。其中始作俑者即傅山好友闻喜张根朴之孙张亦堪。

张亦堪(1677-1733年),字直甫、质夫,工隶、楷,诗古文咸有法度。尝从学太史赵执信,大为器重。尤邃于医学。有《说楷》一书存世,自序曰:“余私淑青主于其孙长房,复受业秋谷之门,始微窥楷法所从。”同时一直在搜罗傅山文字,拟刊刻行世。河东盐法道运同王又朴以雍正八年(1730年)免官赴召时,曾往见张亦堪,即发现傅山有关书法的五条论述录存于篋。但直到其雍正十一年(1733年)客死江右,也未能实现愿望,且所搜罗傅山诗文全部散失。但十分幸运的是,张亦堪的学生,也是傅莲苏、储大文的弟子,阳曲张耀先,在张亦堪不幸离世后,克承师志,又经过十余年搜罗,于乾隆十二年(1747年)在宜兴乘为其师储大文刻印《存研楼文集》之便,刻成傅山《霜红龛集》。

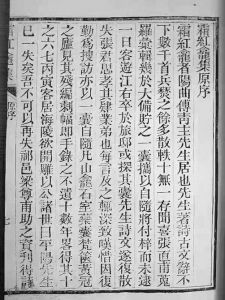

书前有阳羡瞿源洙与吴郡李果序文各一篇。瞿源洙在《霜红龛集》序文中记述,“霜红龛者,阳曲傅青主先生居也。先生著诗古文辞不下数千首,兵燹之余,多散轶,十无一存。闻喜张直甫搜罗汇辑,几于大备,贮之一囊,携以自随,坐卧不释,将付梓而未逮。一日客游江右,卒于旅邸,或探其囊,先生诗文遂复散失。张君思孝,其肄业弟也,每言及之,辄深致叹惜。因复勤为搜访,亦以一囊自随,凡山龛、石室、药囊、梵箧、黄冠之庐,见其残编剩幅,即手录之不遗,十数年,略得其十之六七。丙寅客居海陵,欲开雕以公诸世,曰:‘平阳先生已一失矣,吾不可以再失。’祁邑梁尊甫助之资刊,得诗歌九卷,骚赋二卷,杂文一卷,颜曰《霜红龛集》。又刊《我诗集》六卷,则先生子寿毛居士作也。”“平阳先生将梓行之而不果,今思孝克继其志,散而复聚,盖凡好学深思,心知其意者,莫不幸其犹存而惜其不存者尚多也。”“今复继平阳之志,克成此书,蓋其笃师友之谊,不以死生易志者如此,不特为傅氏之功臣已也。”书版刻成时,却又遇清廷下令全国进呈各种图书,为避免遭遇文字狱噩运,张耀先无奈挖改刻版,以致最后不得不焚毁全部刻版。幸运的是,挖改本与原刻本文字虽多有异同,但两种版本均流传于世。

道光二十三年(1843年)《阳曲县志》对张耀先有这样的记述:“张思孝,邑诸生,学识淹薄,植操端谨,家藏书籍甚富。闭户诵读,心与古会,声色货利,一无所嗜。有显宦以数百金售其《宝贤堂帖》原刻,不肯,盖阿堵为非所计也。雍正间,荆溪储画山先生主晋阳讲席,思孝师之。归后十年,思孝不远数千里,往正所学,而先生病革矣,手授《存研楼集》,翌日遂瞑。思孝亲视含敛,持心丧,不去,谋镌其集,躬身订定。一时荆南人士若许重炎、史崧、徐洪钧、瞿源洙辈,莫不高其行谊,以孙百泉、魏易堂诸君子相况,谓不失读书真种,生民真气。其授经上邗也,尽以其修资镌乡先生傅徵君《霜红龛集》、魏敏果公《圣人家门图说》暨诸绪论以归。晚年造诣精纯,切仰止者造门请谒,辄以经义指授。子士朴,庠生。”

从储方庆与傅山父子诗文唱和,为傅眉《我诗集》作序,储大文迫于文字狱压力不得不在《山西通志》中回避傅山及其诗文,到储门弟子张耀先搜罗编辑刻印《霜红龛集》,储家外甥瞿源洙为《霜红龛集》作序,北傅、南储两家的交往,跨越百年,延绵三代,不仅书写了名门之间的交游佳话,更为后人留下了宝贵的文化遗产,令人抚卷遐思之际,景仰与温存荡漾心胸。

□郝岳才