操桨银河揽星辰逐梦寰宇向苍穹

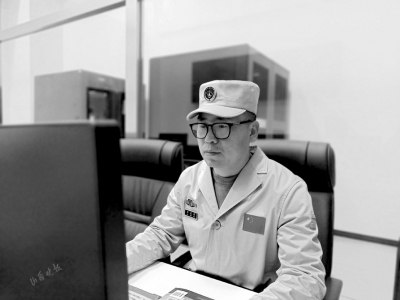

刘建伟:爱钻研敢啃硬骨头 一心扑在工作上

“忠诚使命,扎根奉献,制胜高远,创新超越”是这支问天团队追求的最高荣耀。以苍凉为伴、与寂寞做友,这群航天科工怀揣赤子之心,秉承初心誓言,把自己的忠贞热情绽放在一座座山头点号。刘建伟,航天工程师,临汾人。作为这支航天科工队伍中的一员,他难为人知的工作,显得隐秘而伟大。3月22日,笔者走近他,试图探知其工作的点滴。

小时候,刘建伟就有一个太空梦,这个梦想没有随着年龄的增长消散。2007年大学毕业后,刘建伟来到太原卫星发射中心。作为一个计算机专业的高材生,他主动要求扎根山头、进驻点号,和一位师傅学习分机设备操作。这,是他梦开始的地方。

5个月后,他能够熟练、独立地完成多数设备操作。当时,为加强技术室人才培养,应上级号召,很多同事都回到了单位机关,终端分机上就剩下刘建伟一个人在坚守,这一守就是5年。

刘建伟喜欢说一句话:“什么事都要坚持!坚持下去,你才会发现,没有做不成的事,只有不想做的人。”几年来,他不仅工作上心,还自学了设备原理、设备分系统,中心机岗位等知识。在测控任务上,数据处理方面一直是个难题,因为时间久、易出错。刘建伟开始琢磨做些改变,单位相关领导知道他的想法后,专门成立了小组辅助他。几个月后,相关软件开发成功。经上机试验,原来需要一两个小时做到的数据处理工作,只需要10分钟就能完成,精确度也大大提高。

2013年设备更替,刘建伟因为技术过硬、素质过硬被调往新的点号啃硬骨头、接烫手山芋,这一去又是5年。在新岗位,没有时间去适应环境,刘建伟便扑在工作上。他回忆:有一次,接到一项重要的测控任务,可是赶上了伺服电机突发故障,如果不能及时处理,就无法进行测控。刘建伟和团队冒着零下20℃严寒抢修,终于赶在检测工作开始前30分钟完成抢修。

这些年来,刘建伟带领团队完成了十余次设备缺陷改造,对某型雷达排障20余次,并对一套测速设备伺服软件缺陷进行了修改。在“神舟十号”任务训练性能参试中,他大胆提出了测速设备副瓣特征摸索、脉冲测量雷达信号跟踪处置的设想,为雷达捕获跟踪积累了宝贵的资料。

调入技术室后,刘建伟加入单位组建的“智能化技术运用”创新团队,与同事先后完成了《脉冲测量雷达事后数据快速处理系统实现》等6项科研课题,撰写科技论文十余篇,并多次获得单位“科技进步奖”“优秀科技工作标兵”等荣誉奖项。

高宇研 张煦晨 张哲